CHAULIEU, Pierre: Sur le contenu du socialisme (I) 17:1-25 = FR1955A*

MOTHÉ, D.: Le problème d'un journal ouvrier 17:26-48

DOCUMENTS:

VIVIER, G.: La vie en usine (V) 17:49-60

DISCUSSIONS:

FERAUD, Henri: L'unité syndicale 17:61-65

NOTES:

MONTAL, Claude: La nouvelle diplomatie russe 17:66-71

LES LIVRES:

LABORDE, François: Le mouvement ouvrier en Amérique Latine de Victor Alba 17:72-77

La réunion des lecteurs de Socialisme ou Barbarie 17:78-80 = FR1955B

Lettre d'un camarade 17:80-82

La presse ouvrière (extraits de Correspondence et Tribune Ouvrière) 17:83-96

ANNONCE: Réunion publique 17:[97]

À PARAÎTRE AUX PROCHAINS NUMÉROS

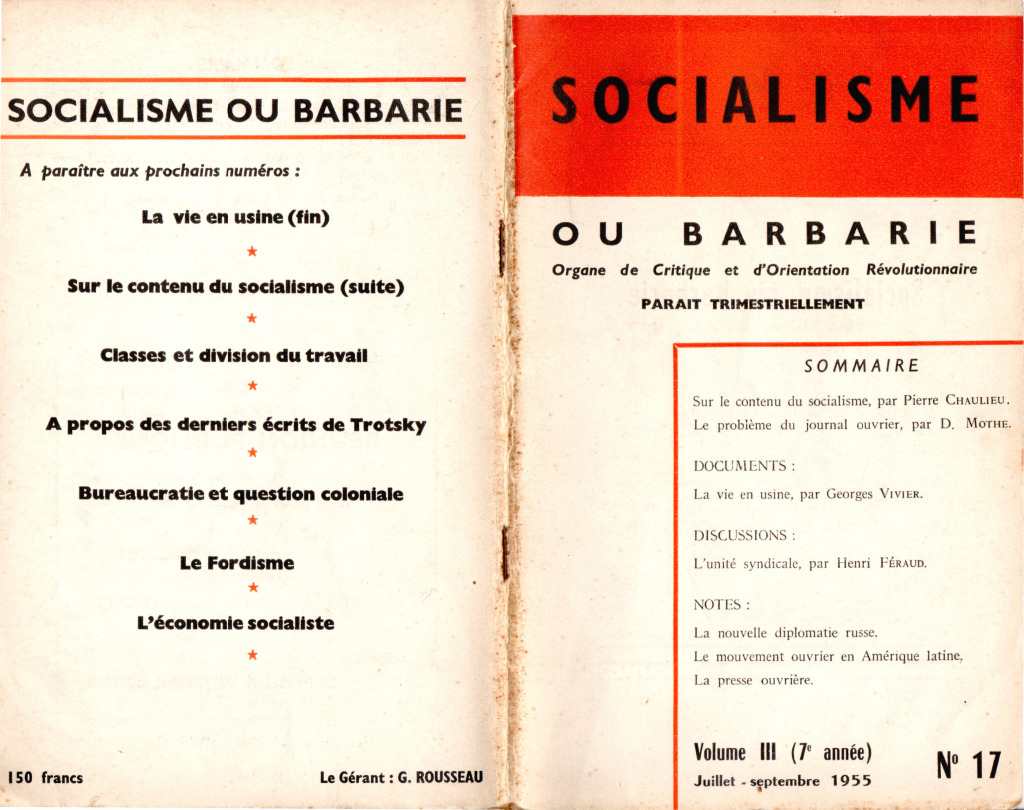

Socialisme ou Barbarie - NO. 17 (JUILLET-SEPTEMBRE 1955)

Table des matières

Socialisme ou Barbarie

Paraît tous les trois mois

9, rue de Savoie, Paris-Vle

C. C. P. : Paris 11987-19

Comité de Rédaction :

P. CHAULIEU CI. MONTAL

Ph. GUILLAUME D. MOTHE A. VEGA

Gérant : G. ROUSSEAU

LE NUMERO

150 francs

ABONNEMENT UN AN (4 numéros)

500 francs

SOCIALISME OU BARBARIE

Sur le contenu du socialisme

Ce texte ouvre une discussion sur les problèmes programma-

tiques qui sera poursuivie dans les prochains numéros de Socia-

cialisme ou Barbárie.

1. De la critique de la bureaucratie à l'idée de l'autonomie

du prolétariat

Les idées exposées dans ce texte seront peut-être comprises

plus aisément si on retrace le chemin qui nous y a conduits.

En effet, nous sommes partis de positions où se situe nécessai-

rement un militant ouvrier ou un marxiste à une étape donnée

de son développement, donc que tous ceux à qui nous nous

adressons ont partagé à un moment ou un autre ; et si les concep-

tions exposées ici ont une valeur quelconque, leur développement

ne peut pas être le fait du hasard et de traits personneis, mais

doit incarner une logique objective à l'auvre. Décrire ce déve-

loppement ne peut donc qu'accroître la clarté et faciliter le

contrôle du résultat final. (1)

Comme une foule de militants d'avant-garde, nous avons com-

mencé par constater que les grandes organisations « ouvrières »

traditionnelles n'ont plus une politique marxiste révolutionnaire

ou ne représentent plus les intérêts prolétariens. Le marxiste

arrive à cette conclusion en confrontant l'action de ces organi-

sations (« socialistes » réformistes ou « communistes » stali-

niennes) avec la théorie qui est la sienne. Il voit les partis dits

* socialistes » participer aux gouvernements bourgeois, exercer

activement la répression des grèves ou des mouvements des peu-

ples coloniaux, être champions de la défense de la patrie capita-

(1) Dans la mesure où cette introduction reprend brièvement

l'analyse de divers problèmes déjà traités dans cette revue, nous

nous sommes permis de renvoyer le lecteur aux textes correspondants

publiés dans Socialisme ou Barbarie.

1

liste, oublier même jusqu'à la référence à un régime socialiste.

Il voit les partis « communistes » staliniens appliquer tantôt

cette même politique opportuniste de collaboration avec la bour-

geoisie, tantôt une politique « extrémiste », un aventurisme vio-

lent sans rapport avec une stratégie révolutionnaire conséquente.

L'ouvrier conscient fait les mêmes constatations sur le plan de

son expérience de classe ; il voit les socialistes prodiguer leur

effort pour modérer les revendications de sa classe et pour

rendre impossible toute action efficace visant à les satisfaire,

pour substituer à la grève des palabres avec le patronat ou

l'Etat ; il voit les staliniens tantôt interdire rigoureusement les

grèves (comme de 1945 à 1947) et essayer de les réduire même

par la violence (2) ou les faire insidieusement avorter (3) ;

tantôt vouloir imposer à la cravache la grève aux ouvriers qui

n'en veulent pas parce qu'ils la perçoivent comme étrangère à

leurs intérêts (comme en 1951-1952, avec les grèves « anti-amé-

ricaines »). Hors de l'usine, il voit lui aussi les socialistes et

les communistes participer au gouvernement capitaliste, sans

qu'il s'ensuive une modification quelconque dans sa condition :

et il les voit s'associer, aussi bien en 1936 qu'en 1945, lorsque

sa classe veut agir et le régime est aux abois, pour arrêter le

mo!ivement et sauver ce régime, en proclamant qu'il faut

« savoir terminer une grève », qu'il faut « produire d'abord et

revendiquer ensuite ».

Aussi bien le marxiste que l'ouvrier conscient, constatant cette

opposition radicale entre l'attitude des organisations tradition-

nelles et une politique marxiste révolutionnaire exprimant les

intérêts immédiats et historiques du proletariat, pourront alors

penser que ces organisations « se trompent » ou qu'elles « trahis-

sent ». Mais, dans la mesure où ils réfléchissent, où ils appren-

nent, où ils constatent que réformistes et staliniens se comportent

de la même manière jour après jour, qu'ils se sont comportés

ainsi toujours et partout, autrefois, maintenant, ici et ailleurs,

ils voient que parler de « trahison » et d'« erreurs » n'a pas

de sens. Il ne pourrait s'agir d'« erreurs » que si ces partis

poursuivaient les buts de la révolution prolétarienne avec des

moyens inadéquats ; mais ces moyens, 'appliqués d'une façon

cohérente et systématique depuis plusieurs dizaines d'années,

montrent simplement que les buts de ces organisations ne sont

(2) La grève d'avril 1947 chez Renault, la première grande explo

sion ouvrière d'après-guerre en France, n'a pu avoir lieu qu'après une

lutte physique des ouvriers avec les responsables staliniens.

(3) Voir dans le n° 13 de Socialisme ou Barbarie (pp. 34 à 46), la

description détaillée de la manière dont les staliniens, en août 1953,

chez Renault, ont pu « couler » la grève, sans s'y opposer ouver-

tement.

2

pas les nôtres, qu'elles expriment des intérêts autres que ceux

du proletariat. Dire, du moment où l'on a compris cela, qu'elles

« trahissent » n'a pas de sens. Si un commerçant, pour me vendre

sa camelote, me raconte des histoires et essaie de me persuader

que mon intérêt est de l'acheter, je peux dire qu'il me trompe,

non pas qu'il me trahit. De même, le parti socialiste ou stalinien,

en essayant de persuader le proletariat qu'ils représentent ses

intérêts, le trompent, mais ne le trahissent pas : ils l'ont trahi

une fois pour toutes, il y a longtemps, et depuis, ce ne sont

pas des traîtres à la classe ouvrière, mais des serviteurs consé-

quents et fidèles d'autres intérêts, qu'il s'agit de déterminer.

D'ailleurs, cette politique n'apparaît pas simplement cons-

tante dans ses moyens et dans ses résultats. Elle est incarnée

dans la couche dirigeante de ces organisations ou syndicats ; le

militant s'aperçoit rapidement et à ses dépens que cette couche

est inamovible, qu'elle survit à tous les échecs et qu'elle se per-

pétue par cooptation. Que le régime intérieur de l'organisation

soit « démocratique », comme chez les réformistes, ou dictatorial,

comme chez les staliniens, la masse des militants ne peut absolu-

ment pas influer sur leur orientation, déterminée sans appel par

une bureaucratie dont la stabilité n'est jamais mise en question ;

car même lorsque le noyau dirigeant arrive à être remplacé,

il l'est au profit d'un autre non moins bureaucratique.

A ce moment, le marxiste et l'ouvrier conscient se rencontrent

presque fatalement avec le trotskisme (4). Le trotskisme offre

en effet une critique permanente, pas après pas, de la politique

réformiste et stalinienne, depuis un quart de siècle, montrant

que les défaites du mouvement ouvrier Allemagne 1923,

Chine 1925-1927, Angleterre 1926, Allemagne 1933, Autriche

1934, France 1936, Espagne 1936-1938, France et Italie 1945-47,

etc... sont dues à la politique des organisations tradition-

nelles, et que cette politique a été en rupture constante avec le

marxisme. En même temps, le trotskisme (5) offre une explica-

tion de la politique de ces partis à partir d'une analyse sociolo-

gique. Pour ce qui est du réformisme, il reprend l'interprétation

qu'en avait donnée Lénine : le réformisme des socialistes exprime

les intérêts d'une aristocratie ouvrière (que les sur-profits de l'im-

périalisme permettent à celui-ci de « corrompre » par des salaires

plus élevés) et d'une bureaucratie syndicale et politique. Pour

(4) Ou avec d'autres courants d'essence analogue (bordiguisme

par exemple).

(5) Chez ses représentants sérieux, qui se réduisent à peu près

à Léon Trotsky lui-même. Les trotskistes actuels, malmenés par la

réalité comme jamais courant idéologique ne le fut, en sont à un

degré tel de décomposition politique et organisationnelle qu'on ne

peut rien en dire de concis.

3

ce qui est du stalinisme, sa politique est au service de la bureau-

cratie russe, de cette couche parasitaire et privilégiée qui a usurpé

le pouvoir dans le premier Etat ouvrier grâce au caractère arriéré

du pays et au recul de la révolution mondiale après 1923.

C'est sur ce problème de la bureaucratie stalinienne que nous

avons commencé, au sein même du trotskisme, notre travail

de critique. Pourquoi sur celui-là en particulier n'a pas besoin

de longues explications. Tandis que le problème du réformisme

paraissait réglé par l'histoire au moins sur le plan théorique,

le réformisme devenant de plus en plus un défenseur ouvert

du système capitaliste (6), sur le problème crucial entre tous,

celui du stalinisme qui est le problème contemporain par

excellence et qui pèse dans la pratique d'un poids beaucoup

plus grand que le premier

l'histoire de notre époque appor-

tait démenti après démenti à la conception trotskiste et aux

perspectives qui en découlaient. La politique stalinienne s'ex-

pliquait pour Trotsky par les intérêts de la bureaucratie russe,

produit de la dégénérescence de la révolution d'octobre. Cette

bureaucratie n'avait aucune « réalité propre », historiquement

parlant ; elle n'était qu'un « accident », le produit de l'équi-

libre constamment rompu des deux forces fondamentales de

la société moderne, le capitalisme et le prolétariat. Elle s'ap-

puyait en Russie même sur les « conquêtes d'octobre » qui

avaient donné des bases socialistes à l'économie du pays (natio-

nalisation, planification, monopole du commerce extérieur, etc...)

et sur le maintien du capitalisme dans le reste du monde ;

car la restauration de la propriété privée en Russie signifie-

rait le renversement de la bureaucratie au profit d'un retour

des capitalistes, tandis que l'extension mondiale de la révolu-

tion détruirait cet isolement de la Russie dont la bureaucra-

tie était le résultat à la fois économique et politique et déter-

minerait une nouvelle explosion révolutionnaire du proléta-

riat russe, qui chasserait les usurpateurs. De là le caractère néces-

sairement empirique de la politique stalinienne, obligée de lou-

voyer entre les deux adversaires et se donnant comme objec-

tif le maintien utopique du statu quo ; par là même, obligée de

saboter- tout mouvement prolétarien dès que celui-ci mettait en

danger le régime capitaliste et aussi de sur-compenser les résultats

de ce sabotage par une violence extrême chaque fois que la

réaction encouragée par la démoralisation du prolétariat ten-

tait d'instaurer une dictature et de préparer une croisade capi-

taliste contre « les restes des conquêtes d'octobre ». Ainsi, les

>

(6) En fin de compte, notre conception finale de la bureau-

cratie ouvrière amène aussi à réviser la conception iéniniste tradi-

tionnelle sur le réformisme. Mais nous ne pouvons pas nous étendre

ici sur cette question.

partis staliniens étaient condamnés à une alternance d'aventu-

risme « extrémiste » et d'opportunisme.

Mais ni ces partis, ni la bureaucratie russe ne pouvaient

rester ainsi indéfiniment suspendus en l'air ; en l'absence d'une

révolution, disait Trotsky, les partis staliniens seraient de plus

en plus assimilés aux partis réformistes et attachés à l'ordre

bourgeois, tandis que la bureaucratie russe serait renversée, avec

ou sans intervention militaire étrangère, au profit d'une restau-

ration du capitalisme.

Trotsky avait lié ce pronostic à l'issue de la deuxième

guerre mondiale, qui, comme on sait, y a apporté un démenti

éclatant. Les dirigeants trotskistes se sont donnés le ridicule

d'affirmer que sa réalisation était une affaire de temps. Mais

pour nous, ce qui est devenu tout de suite apparent déjà

pendant la guerre - c'est qu'il ne s'agissait pas et ne pouvait

pas s'agir d'une question de délais, mais du sens de l'évolution

historique, et que toute la construction de Trotsky était, dans

ses fondements, mythologique.

La bureaucratie russe a soutenu l'épreuve cruciale de la

guerre en montrant autant de solidité que n'importe quelle

autre classe dominante. Si le régime russe comportait des

contradictions, il présentait aussi une stabilité non moindre

que le régime américain ou allemand. Les partis staliniens ne

sont pas passés du côté de l'ordre bourgeois, mais ont continué

à suivre fidèlement (à part, certes, des défections individuelles

comme il y en a dans tous les partis) la politique russe : par-

tisans de la défense nationale dans les pays alliés de l’U.R.S.S.,

adversaire de cette défense dans les pays ennemis de l’U.R.S.S.

(y compris les tournants successifs du P.C. français en 1939,

1941 et 1947). Enfin, chose la plus importante et la plus extra-

ordinaire, la bureaucratie stalinienne étendait son pouvoir dans

d'autres pays ; soit en imposant son pouvoir à la faveur de

la présence de l'Armée russe, comme dans la plupart des pays

satellites d'Europe centrale et des Balkans, soit en dominant

entièrement un mouvement confus des masses, comme en Yougo-

slavie (ou plus tard en Chine et au Vietnam), elle instaurait

dans ces pays des régimes, en tous points analogues au régime

russe (compte tenu bien entendu des conditions locales), que de

toute évidence il était ridicule de qualifier d'états ouvriers dégé-

nérés (7)

On était donc dès ce moment obligés de chercher ce qui

donnait à la bureaucratie stalinienne, en Russie aussi bien qu'ail-

leurs, cette stabilité et ces possibilités d'expansion. Pour le

(7) Voir la « Lettre ouverte aux militants du P.C.I. », dans le n 1

de Socialisme ou Barbarie (pp. 90 à 101).

5

faire, il a fallu réprendre l'analyse du régime économique et

social de la Russie. Une fois débarrassés de l'optique trotskiste,

il était facile de voir en utilisant les catégories marxistes fonda-

mentales, que la société russe est une société divisée en classes,

parmi lesquelles les deux fondamentales sont la bureaucratie et

le prolétariat. La bureaucratie y joue le rôle de classe domi-

nante et exploiteuse au sens plein du terme. Ce n'est pas sim-

plement qu'elle est classe privilégiée, et que sa consommation

improductive absorbe une part du produit social comparable

(probablement supérieure) à celle qu'absorbe la consommation

improductive de la bourgeoisie dans les pays de capitalisme

privé. C'est qu'elle commande souverainement l'utilisation du

produit social total, d'abord en en déterminant la répartition

en salaires et plus value (en même temps qu'elle essaie d'impo-

ser aux ouvriers les salaires les plus bas possibles et d'en extraire

le plus de travail possible), ensuite en déterminant la répar-

tition de cette plus value entre sa propre consommation impro-

ductive et les investissements nouveaux, enfin en déterminant

la répartition de ces investissements entre les divers secteurs de

production.

Mais la bureaucratie ne peut commander l'utilisation du

produit social que parce qu'elle en commande la production.

C'est parce qu'elle gère la production au niveau de l'usine

qu'elle peut constamment obliger les ouvriers à produire davan-

tage pour le même salaire ; c'est parce qu'elle gère la produc-

tion au niveau de la société qu'elle peut décider la fabrication

de canons et de soieries plutôt que de logements et de coton-

nades. On constate donc que l'essence, le fondement de la

domination de la bureaucratie sur la société russe, c'est le fait

qu'elle domine au sein des rapports de production ; en même

temps, on constate que cette même fonction a été de tout

temps la base de la domination d'une classe sur la société.

Autrement dit, à tout instant l'essence actuelle des rapports

de classe dans la production, est la division antagonique des

participants à la production en deux catégories fixes et stables,

dirigeants et exécutants. Le reste concerne les mécanismes socio-

logiques et juridiques qui garantissent la stabilité de la couche

dirigeante ; tels sont la propriété féodale de la terre, la pro-

priété privée capitaliste ou cette étrange forme de propriété

privée non personnelle qui caractérise le capitalisme actuel ;

tels sont en Russie la dictature totalitaire de l'organisme qui

exprime les intérêts généraux de la bureaucratie, le parti « com-

muniste», et le fait que le recrutement des membres de la classe

6

dominante se fait par une cooptation étendue à l'échelle de la

société globale. (8)

Il en résulte que la nationalisation des moyens de produc-

tion et la planification ne résolvent nullement le problème du

caractère de classe de l'économie, ne signifient d'aucune façon

la suppression de l'exploitation ; elles entraînent certes la sup-

pression des anciennes classes dominantes, mais ne répondent

pas au problème fondamental : qui dirigera maintenant la pro-

duction, et comment ? Si une nouvelle couche d'individus s'em-

pare de cette direction, l' « ancien fatras » dont parlait Marx

réapparaîtra rapidement ; car cette couche utilisera sa position

dirigeante pour se créer des privilèges, et pour augmenter et

consolider ces privilèges, elle renforcera son monopole des fonc-

tions de direction, tendant à rendre sa domination plus totale

et plus difficile à mettre en question ; elle tendra à assurer la

transmission de ces privilèges à ses descendants, etc. (9)

Qu'il ne s'agit pas là d'un problème particulier à la Russie ou

aux années 1920, c'est facile de s'en apercevoir. Car le problème

est posé à l'ensemble de la société moderne, indépendamment

même de la révolution prolétarienne ; il n'est qu'une autre

expression du processus de concentration des forces productives.

Qu'est-ce qui crée, en effet, la possibilité objective d'une dégéné-

rescence bureaucratique de la révolution ? C'est le mouvement

inexorable de l'économie moderne, sous la pression de la tech-

nique, vers une concentration de plus en plus poussée du capital

et du pouvoir, l'incompatibilité du degré de développement

actuel des forces productives avec la propriété privée et le

marché comme mode d'intégration des entreprises. Ce mouve-

(8) Voir « Les rapports de production en Russie », dans le n° 2

de Socialisme ou Barbarie (pp. 1 à 66).

(9) Relativement à l'argumentation de Trotsky, pour qui la

bureaucratie n'est pas classe dominante puisque les privilèges bureau-

cratiques ne sont pas transmissibles héréditairement, il suffit de rap-

peler: 1° que la transmission héréditaire n'est nullement un élé-

ment nécessaire de la catégorie classe dominante ; 2° qu'eii fait, le

caractère héréditaire de membre de la bureaucratie (non pas certes,

de telle ou telle situation bureaucratique particulière) en Russie est

évident ; il suffit d'une mesure comme la non-gratuité de l'ensei-

gnement secondaire (établie en 1936) pour instaurer un mécanisme

sociologique inexorable assurant que seuls des fils de bureaucrates

pourront entrer dans la carrière bureaucratique. Qu'au surplus la

bureaucratie veuille essayer (par des bourses d'études ou des sélections

« au mérite absolu ») d'attirer à elle les talents qui naissent au sein

du prolétariat ou de la paysannerie, non seulement ne contredit mais ,

plutôt confirme son caractère de classe exploiteuse ; des mécanismes

analogues existent depuis toujours dans les pays capitalistes et leur

fonction sociale est de révigorer par du sang nouveau la couche

dominante, d'amender en partie les irrationalités résultant du carac-

tère héréditaire des fonctions dirigeantes et d'émasculer les ciasses

exploitées en en corrompant les éléments les plus doués.

ment se traduit par une foule de transformations structurelles

chez les pays capitalistes occidentaux, sur lesquelles nous ne pou-

vons nous étendre ici. Il suffit de rappeler qu'elles s'incarnent

socialement dans une nouvelle bureaucratie, bureaucratie écono-

mique aussi bien que bureaucratie du travail. Or, en faisant

table rase de la propriété privée, du marché, etc..., la révolution

peut si elle s'arrête à cela faciliter la voie de la concen-

tration bureaucratique totale On voit donc que, loin d'être privée

de réalité propre, la bureaucratie personnifie la dernière phase

du développement du capitalisme.

Il devenait dès lors évident que le programme de la révolu-

tion socialiste, et l'objectif du prolétariat ne pouvait plus être

simplement la suppression de la propriété privée, la nationali-

sation des moyens de production et la planification, mais la

gestion ouvrière de l'économie et du pouvoir. Faisant un retour

sur la dégénérescence de la révolution russe, nous constations

que le parti bolchévik avait sur le plan économique comme

programme non pas la gestion ouvrière, mais le contrôle ouvrier.

Ceci parce que le parti, qui ne pensait pas que la révolution

pouvait être immédiatement une révolution socialiste, ne se

posait même pas comme tâche l'expropriation des capitalistes,

considérait donc que ceux-ci garderaient la direction des entre-

prises ; dans ces conditions, le contrôle ouvrier aurait comme

fonction à la fois d'empêcher les capitalistes d'organiser le sabo-

tage de la production, de contrôler leurs profits et la disposition

du produit des entreprises, et de constituer une « école » de

direction pour les ouvriers. Mais cette monstruosité sociologique

d'un pays où le prolétariat exerce sa dictature par l'instrument

des Soviets et du parti bolchévik et où les capitalistes gardent

la propriété et la direction des entreprises, ne pouvait pas durer ;

là où les capitalistes n'ont pas pris la fuite, ils ont été expulsés

par les ouvriers qui se sont emparés en même temps de la gestion

des entreprises.

Cette première expérience de gestion ouvrière n'a duré que

peu ; nous ne pouvons pas entrer ici dans l'analyse de cette

période (fort obscure et sur laquelle peu de sources existent)

de la révolution russe, ni des facteurs qui ont déterminé le pas-

sage rapide du pouvoir dans les usines entre les mains d'une

nouvelle couche dirigeante : état arriéré du pays, faiblesse numé-

rique et culturelle du prolétariat, délabrement de l'appareil pro-

ductif, longue guerre civile d'une violence sans précédent, isole-

ment international de la révolution. Il y a un seul facteur dont

nous voulons souligner l'action pendant cette période : la poli-

tique systématique du parti bolchévik a été dans les faits

opposée à la gestion ouvrière et a tendu dès le départ à instaurer

8

un appareil propre de direction de la production, responsable

uniquement vis-à-vis du pouvoir central, c'est-à-dire en fin de

compte du Parti: Ceci au nom de l'efficacité et des nécessités

impérieuses de la guerre civile. Si cette politique était la plus

efficace même à court terme reste à voir ; en tout cas, à long

ternie, elle posait les fondements de la bureaucratie.

Si la direction de l'économie échappait ainsi au proletariat,

Lénine pensait que l'essentiel était que la direction de l'Etat lui

fût conservée, par le pouvoir soviétique ; que, d'un autre côté,

la classe ouvrière participant à la direction de l'économie par le

contrôle ouvrier, les syndicats, etc..., « apprendrait » graduelle-

ment à gérer. Cependant, une évolution impossible à retracer 'ici

mais ineluctable, a rapidement rendu inamovible la domina-

tion du parti bolchevik dans les Soviets. Dès ce moment, le

caractère prolétarien de tout le système était suspendu au carac-

tère proletarien du parti bolchévik. On pourrait facilement mon-

trer que dans ces conditions, le parti, minorité strictement cen-

tralisée et monopolisant l'exercice du pouvoir, ne pouvait même

plus garder un caractère prolétarien au sens fort de ce terme, et

devait forcément se séparer de la classe dont il était sorti. Mais

point n'est besoin d'aller jusque-là. En 1923, « le parti comptait

sur 350.000 membres : 50.000 ouvriers et 300.000 fonction-

naires. Ce n'était plus un parti ouvrier, mais un parti d'ouvriers

devenus fonctionnaires » (10). Réunissant l'« élite » du 'prolé-

tariat, le parti avait été amené à l'installer aux postes de com-

mande de l'économie et de l'Etat ; et de là, elle ne devait

rendre des comptes qu'au parti, c'est-à-dire à elle-même. L'« ap-

prentissage » de la gestion par la classe ouvrière signifiait sim-

plement qu'un certain nombre d'ouvriers, apprenant les tech-

niques de direction, sortaient du rang et passaient du côté de la

nouvelle bureaucratie. L'existence sociale des hommes déter-

minant leur conscience, les membres du parti allaient désormais

agir non pas d'après le programme bolchévik, mais en fonction

de leur situation concrète de dirigeants privilégiés de l'écono-

mie et de l'Etat. Le tour était joué, la révolution était morte, et

s'il y a quelque chose d'étonnant, c'est plutôt la lenteur subsé-

quente de la consolidation de la bureaucratie au pouvoir. (11)

Les conclusions qui résultent de cette brève analyse sont

claires : le programme de la révolution socialiste ne peut être

autre que la gestion ouvrière. Gestion ouvrière du pouvoir, c'est-

à-dire pouvoir des organismes autonomes des masses (Soviets

ou Conseils) ; gestion ouvrière de l'économie, c'est-à-dire direc-

tion de la production par les producteurs, organisés aussi dans

(10) Victor Serge, Destin d'une révolution (Paris 1937), p. 174.

(11) Voir l'éditorial du n° 1 de Socialisme ou Barbarie, pp. 27 et ss.

9

g

des organismes de type soviétique. L'objectif du prolétariat ne

peut pas être la nationalisation et la planification sans plus, parce

que cela signifie remettre la domination de la société à une

nouvelle couche de dominateurs et d'exploiteurs ; il ne peut

pas être réalisé en remettant le pouvoir à un parti, aussi révo-

lutionnaire et aussi prolétarien ce parti soit-il au départ, parce

que ce parti tendra fatalement à l'exercer pour son propre

compte et servira de noyau à la cristallisation d'une nouvelle

couche dominante. Le problème de la division de la société en

classes apparaît en effet à notre époque de plus en plus sous

sa forme la plus directe et la plus nue, dépouillé de tous les

masques juridiques, comme le problème de la division de la

société en dirigeants et exécutants. La révolution prolétarienne

ne réalise son programme historique que dans la mesure où eile

tend dès le départ à supprimer cette division, en résorbant toute

couche dirigeante particulière et en collectivisant, plus exacte-

ment en socialisant intégralement les fonctions de direction. Le

problème de la capacité historique du prolétariat de réaliser la

société sans classes n'est pas celui de sa capacité de renverser

physiquement les exploiteurs au pouvoir (qui ne fait pas de

doute), mais d'organiser positivement une gestion collective,

socialisée, de la production et du pouvoir. Il devient dès lors

évident que la réalisation du socialisme pour le compte du

prolétariat par un parti ou une bureaucratie quelconque est une

absurdité, une contradiction dans les termes, un cercle carré,

un oiseau Sous-marin ; le socialisme n'est rien d'autre que

l'activité gestionnaire consciente et perpétuelle des masses. Il

devient également évident que le socialisme ne peut pas être

« objectivement » inscrit, même pas à 50 %, dans une loi ou

une constitution quelconque, dans la nationalisation des moyens

de production ou la planification, ni même dans une « loi »

instaurant la gestion ouvrière : si la classe ouvrière ne peut pas

gérer, aucune loi ne peut faire qu'elle le puisse, et si elle gère, la

« loi » ne fera que constater cet état de fait

Ainsi, partis de la critique de la bureaucratie, nous sommes

parvenus à formuler une conception positive du contenu du socia-

lisme ; brièvement parlant, « le socialisme sous tous ses aspects

ne signifie pas autre chose que gestion ouvrière de la société ».

et « la classe ne peut se libérer qu'en réalisant son propre pou-

voir ». Le prolétariat ne peut réaliser la révolution socialiste que

s'il agit d'une façon autonome, c'est-à-dire s'il trouve en lui-

même à la fois la volonté et la conscience de la transformation

nécessaire de la société. Le socialisme ne peut être ni le résultat

fatal du développement historique, ni un viol de l'histoire par un

parti de surhommes, ni l'application d'un programme découlant

10

d'une théorie vraie en soi --- mais le déclenchement de l'activite

créatrice libre des masses oppriinées, déclenchement que le déve-

loppement historique rend possible, et que l'action d'un parti

basé sur cette théorie peut énormément faciliter.

Il est dès lors indispensable de développer sur tous les plans

les conséquences de cette idée.

II. --- L'idée de l'autonomie du prolélariat et ie marxisme.

Il faut dire tout de suite que cette conception n'a rien d'essen-

tiellement nouveau. Son contenu est le même que celui de la

célèbre formulation de Marx « l'émancipation des travailleurs

sera l'æuvre des travailleurs eux-mêmes » ; il a été également

exprimé par Trotsky lorsque celui-ci disait « le socialisme, à

l'opposé du capitalisme, s'édifie consciemment ». Il ne serait que

trop facile de multiplier les citations de ce genre.

Ce qu'il y a de nouveau, c'est de vouloir et de pouvoir

prendre cette idée totalement au sérieux, en tirer les implications

à la fois théoriques et pratiques. Ceci n'a pas pu être fait jus-

qu'ici, ni par nous, ni par les grands fondateurs du marxisme.

C'est que d'un côté, l'expérience historique nécessaire manquait ;

l'analyse qui précède montre l'importance énorme que la dégé-

nérescence de la révolution russe possède pour la clarification

du problème du pouvoir ouvrier. C'est, d'un autre côté et à un

niveau plus profond, que la théorie et la pratique révolution-

naires dans la société d'exploitation sont sujettes à une contra-

diction cruciale, résultant du fait qu'elles participent de cette

société qu'elles veulent abolir et se traduisant sous une infinité

d'aspect.

Un seul de ces aspects nous intéresse ici. Etre révolutionnaire,

signifie à la fois penser que seules les masses en lutte peuvent

résoudre le problème du socialisme et ne pas se croiser les bras

pour autant ; penser que le contenu essentiel de la révolution

sera donné par l'activité créatrice, originale et imprévisible des

masses, et agir soi-même à partir d'une analyse rationnelle du

présent et d'une perspective anticipant sur l'avenir (12). En fin

de compte : postuler que la révolution signifiera un bouleverse-

ment et un élargissement énorme de ce qu'est notre rationalité,

et utiliser cette même rationalité pour anticiper le contenu de

cette révolution.

Comment cette contradiction est relativement résolue et rela-

tivement posée à nouveau à chaque étape du mouvement ouvrier

jusqu'à la victoire finale de la révolution, ne peut pas nous

retenir ici ; c'est tout le problème de la dialectique concrète du

(12) Voir « La direction prolétarienne », dans le n° 10 de Socia-

lisme ou Barbarie, (pp. 10 et ss.).

11

du prolétariat, tendent non se

développement historique de l'action révolutionnaire du prolé-

tariat et de la théorie révolutionnaire. Il suffit en ce moment de

constater qu'il y a une difficulté intrinsèque au développement

d'une théorie et d'une pratique révolutionnaire dans la société

d'exploitation, et que, dans la mesure où il veut dépasser cette

difficulté, le théoricien - de même d'ailleurs que le militant

risque de retomber inconsciemment sur le terrain de la pensée

bourgeoise, plus généralement sur le terrain de ce type de pensée

qui procède d'une société aliénée et qui a dominé l'humanité

pendant des millénaires. C'est ainsi que, face aux problemes

que pose la situation historique nouvelle, le théoricien sera sou- .

vent amené à « réduire l'inconnu au connu », car c'est en ceci

que consiste l'activité théorique courante. Il peut ainsi soit ne

pas voir qu'il s'agit d'un type de problème nouveau, soit, inéme

s'il le voit, lui appliquer les types de solution hérités. Cependant,

les facteurs dont il vient de reconnaître ou même de découvrir

l'importance révolutionnaire, la technique moderne et l'activité

types de solution, mais à détruire les termes mêmes dans lesquels

se posaient antérieurement les problèmes. Les solutions de type

traditionnel que donnera dès lors le théoricien ne seront pas

simplement inadéquates ; dans la mesure où elles seront adop-

tées - ce qui implique que le proletariat reste lui aussi sous

l'emprise des idées reçues --- elles seront objectivement l'instru-

ment du maintien du prolétariat dans le cadre de l'exploitation,

bien que peut-être sous une autre forme.

Marx était bien conscient de ce problème : son refus du socia-

lisme « utopique » et sa phrase « un pas pratique en avant vaut

mieux qu'une douzaine de programmes » traduisaient précisément

sa méfiance des solutions « livresques » toujours écartées par

le développement vivant de l'histoire. Cependant, il reste dans

le marxisme une part importante (qui est allée en croissant

chez les marxistes des générations suivantes) d'héritage idéo-

logique bourgeois ou « traditionnel ». Dans cette mesure, il y

a une ambivalence du marxisme théorique, ambivalence qui a

joué un rôle historique important ; par son truchement, l'in-

fluence de la société d'exploitation a pu s'exercer de l'intérieur

sur le mouvement prolétarien. Le cas, analysé plus haut de

l'application par le parti bolchevik en Russie des solutions

efficaces traditionnelles au problème de la direction de la pro-

duction, en offre une illustration dramatique ; les solutions

traditionnelles ont été efficaces en ce sens qu'elles ont efficace-

ment ramené l'état traditionnel des choses et conduit à la res-

tauration de l'exploitation sous de nouvelles formes. Nous ren-

contrerons plus loin d'autres cas importants de survivance d'idées

bourgeoises dans le marxisme. Il est cependant utile d'en discu-

- 12

ter dès maintenant un exemple sur lequel ce que nous voulons

dire apparaitrå clairement.

Comment sera rémunéré le travail dans une économie socia-

liste ? On sait que Marx, dans la « Critique du programme de

Gotha », distinguant cette forme d'organisation de la société

après la révolution (« phase inférieure du communisme ») du

communisme lui-même (où régnerait le principe « de chacun

selon ses capacités, à chacun selon ses besoins »), a parlé du

« droit bourgeois » qui prévaudrait pendant cette phase, enten-

dant par là une rémunération égale pour la même quantité et

qualité de travail - ce qui peut signifier une rémunération

inégale pour les différents individus (13).

Comment justifie-t-on ce principe ? On part des caracté-

ristiques fondamentales de l'économie socialiste : à savoir que,

d'un côté l'économie est encore une économie de pénurie, où il

est par conséquent essentiel que l'effort de production des mem-

bres de la société soit poussé au maximum ; d'un autre côté

que les hommes sont encore dominés par la mentalité « égoïste »

héritée de la société précédente et maintenue précisément par

cette pénurie. Il y a donc besoin d'un effort productif le plus

grand possible, en même temps que besoin de lutte contre la

tendance « naturelle » encore à ce stade de se dérober au travail,

On dira donc qu'il faut, si l'on veut éviter la pagaille et la

famine, proportionner la rémunération du travail à la qualité

et la quantité du travail fourni, mesurées par exemple par le

nombre de pièces fabriquées, les heures de présence, etc., ce qui

conduit naturellement à une rémunération nulle pour un travail

nul et règle du même coup le problème de l'obligation à tra-

vailler. On aboutit en somme à une sorte de « salaire au rende-

ment » (14), et, selon que l'on est plus ou moins astucieux on

conciliera plus ou moins bien cette conclusion avec la critique

acerbe de cette forme de salaire dans le cadre du capitalisme.

Ce faisant, on aura oublié purement et simplement que le

problème ne peut plus se poser dans ces termes : à la fois la

technique moderne et les formes d'association des ouvriers

qu'implique le socialisme le rendent caduque. Qu'il s'agisse du

travail sur une chaîne de montage ou de fabrication de pièces

sur des machines « individuelles », le rythme de travail du

travailleur individuel est dicté par le rythme de travail de

l'ensemble auquel il appartient automatiquement et « physi-

(13) Nous avons montré d'ailleurs que cette inégalité serait extrê-

mement limitée. Voir « Sur la dynamique du capitalisme », n" 13

de cette revue (pp. 66 à 69).

(14) Le terme n'est évidemment pas utilisé ici avec le sens tech-

nique précis qu'il a actuellement.

13

quement » dans le cas du travail à la chaîne, indirectement et

< socialement » dans la fabrication de pièces sur une machine,

mais toujours d'une manière qui s'impose à lui. Il n'y a plus

par conséquent de problème de rendement individuel (15). Il y

a un problème du rythme de travail d'un ensemble donné

d'ouvriers qui est en fin de compte l'ensemble d'une usine

et ce rythme ne peut être déterminé que par cet ensemble

d'ouvriers lui-même. Le problème de la rémunération arrive

donc à être un problème de gestion, car une fois établi un

salaire général, le taux de rémunération concret (rapport salaire-

rendement) sera déterminé à travers la détermination du rythme

de travail ; celle-ci à son tour nous conduit au cæur du pro-

blème de la gestion comme problème concernant sous une forme

concrète la totalité des producteurs (qui auront sous une forme

ou une autre à définir que tel rythme de production sur une

chaîne de nature donnée équivaut comme dépense de travail à

tel rythme de production sur une chaîne d'une autre nature,

et ceci entre les divers ateliers de la même usine comme aussi

entre les diverses usines, etc.). Rappelons, s'il le faut, que ceci

ne signifie nullement que le problème en devient nécessairement

plus facile dans sa solution, peut-être même le contraire ; mais

il est enfin correctement posé. Des erreurs dans sa solution

pourraient être fécondes pour le développement du socialisme,

leur élimination successive permettant d'arriver à la solution ;

tandis qu'aussi longtemps qu'on le pose sous la forme ciu

< salaire au rendement » ou du « droit bourgeois »; on reste

placé d'emblée sur le terrain d'une société d'exploitation (16).

Mais il importe d'analyser le mécanisme de l'erreur. Face

à un problème légué par l'ère bourgeoise on raisonne comnie

des bourgeois. En ceci d'abord, qu'on pose une règle universelle

et abstraite --- seule forme de solution des problèmes pour une

société aliénée --- en oubliant que la loi est comme un

homme ignorant et grossier qui répète toujours la même

chose » (17), et qu'une solution socialiste ne peut être socialiste

que si elle est une solution concrète impliquant la participation

permanente de l'ensemble organisé des travailleurs à sa déter-

mination ; qu'une société aliénée est obligée de recourir à des

règles universelles abstraites, parcequ'autrement elle ne pourrait

(15) Cf. les extraits de Tribune Ouvrière publiés dans ce numéro.

(16) Certes, le problème sous sa forme traditionnelle peut sub-

sister pour les « secteurs arriérés » ce qui ne veut pas dire qu'il y

faudra nécessairement lui donner une solution « arriérée », Mais,

quelle que soit la solution dans ce cas, ce que nous voulons dire

est que le développement historique tend à changer à la fois la forme

et le contenu du problème.

(17) Platon : Le Politique 294 b-c.

14

pas être stable, et parce qu'elle est incapable de prendre en

considération les cas concrets pour eux-mêmes, n'ayant ni les

institutions ni l'optique nécessaires pour cela, tandis qu'une

société socialiste qui crée précisément les organes qui peuvent

prendre en considération tous les cas concrets, ne peut avoir

comme loi que l'activité déterminante perpétuelle de ces

organes.

On raisonne encore comme des bourgeois en ceci qu'on

accepte l'idée bourgeoise (et reflétant justement la situation dans

la société bourgeoise) de l'intérêt individuel comme motif

suprême de l'acivité humaine. C'est ainsi que pour la mentalité

bourgeoise des « néo-socialistes » anglais, l'homme dans la

société socialiste continue à être, avant tout autre chose, un

« homme économique », la société devrait donc être réglementée

à partir de cette idée. Transposant ainsi à la fois les problèmes

du capitalisme et le comportement du bourgeois à la société

nouvelle, ils sont essentiellement préoccupés par le problème

des « incentives » (des gains incitant à travailler) et oublient

que déjà dans la société capitaliste ce qui fait travailler l'ou-

vrier ne sont pas les « incentives », mais le contrôle de son

travail par d'autres hommes et par les machines elles-mêmes.

L'idée de l'« homme économique » a été créée par la société

bourgeoise à son image ; très exactement à l'image du bourgeois

et certainement pas à l'image de l'ouvrier. Les ouvriers n'agis-

sent comme des « hommes économiques » que là où ils sont

obligés de le faire, c'est-à-dire vis-à-vis des bourgeois (qui per-

çoivent ainsi la monnaie de leur pièce) mais certainement pas

entre eux (comme on peut le voir pendant les grèves, et aussi

dans leur attitude vis-à-vis de leurs familles ; autrement il y

a belle lurette qu'il n'y aurait plus d'ouvriers). Qu'on dise qu'ils

agissent ainsi envers ce qui leur « appartient » (famille, ,

classe, etc.) ce sera parfait, car nous disons précisément qu'ils

agiront ainsi : envers tout lorsque tout leur « appartiendra ».

Et prétendre que la famille est là, visible, tandis que le « tout »

est une abstraction serait encore un malentendu car le tout

ciont nous parlons est concret, commence avec les autres ouvriers

de l'atelier, de l'usine, etc.

C

III. La gestion ouvrière de la production.

Une société sans exploitation n'est concevable, on l'a vu,

que si la gestion de la production n'est plus localisée dans une

catégorie sociale, autrement dit si la division structurelle de la

société en dirigeants et exécutants est abolie. On a également

vu que la solution du problème ainsi posé ne peut être donnée

que par le prolétariat lui-même. Ce n'est pas seulement qu'au-

15

cune solution'n'aurait de valeur, ne pourrait même simplement

être réalisée, si elle n'était réinventée par les masses d'une

manière autonome ; ni que le problème posé l'est à une échelle

qui rend la coopération active de millions d'individus indispen-

sable à sa solution. C'est que par sa nature même, la solution

du problème de la gestion ouvrière ne peut tenir dans une for-

mule, ou, comme nous l'avons déjà dit, que la seule loi véritable

que connaisse la société socialiste est l'activité déterminante

perpétuelle des organismes gestionnaires des masses.

Les considérations qui suivent ne visent donc pas à « ré-

soudre ». théoriquement le problème de la gestion ouvrière

ce qui serait encore une fois une contradiction dans les termes

mais d'en clarifier les données. Nous visons seulement à dis-

siper des malentendus et des préjugés largement répandus, en

montrant comment le problème de la gestion ne se pose pas,

et comment il se pose.

Si l'on pense que la tâche essentielle de la révolution est une

tâche négative, l'abolition de la propriété privée qui peut

être effectivement réalisée par décret - on peut penser la

révolution comme centrée sur la « prise du pouvoir », donc

comme un moment (qui peut durer quelques jours et être à

la rigueur suivi de quelques mois ou années de guerre civile),

où les ouvriers, s'emparant du pouvoir, exproprient en droit et

en fait les propriétaires des usines. Et dans ce cas, on sera effec-

tivement amené à accorder une importance capitale à la « prise

du pouvoir » et à un organisme construit exclusivement en vue

de cette fin.

C'est ainsi, en fait, que les choses se passent pendant la

révolution bourgeoise. La société nouvelle est toute préparée

au sein de l'ancienne ; les manufactures concentrent patrons et

ouvriers, la redevance que payent les paysans aux propriétaires

fonciers est dénuée de toute fonction économique comme ces

propriétaires le sont de toute fonction sociale. Sur cette société

en fait bourgeoise ne subsiste qu'un squame féodal. Une Bastille

abattue, quelques têtes coupées, une nuit d'août, des élus (dont

beaucoup d'avocats) rédigeant des Constitutions. des lois et

des décrets — et le tour est joué. La révolution est faite, une

période historique est close, une autre s'ouvre. Il est vrai qu'une

guerre civile peut suivre : la rédaction des nouveaux Codes

prendra quelques années, la structure de l'Administration comme

celle de l'Armée subiront des changements importants. Mais

l'essentiel de la révolution est fait avant la révolution.

C'est qu'en effet la révolution bourgeoise n'est que pure

négation pour ce qui est du domaine économique. Elle se base

sur ce qui est déjà là, elle se borne à élever à la légalité un

16

état de fait en supprimant une superstructure déjà irréelle en

elle-même. Ses constructions limitées n'affectent que cette super-

structure elle-même ; la base économique prend soin d'elle-

même. Que ce soit avant ou après la révolution bourgeoise, le

capitalisme, une fois établi dans un secteur de l'économie, se

propage par la propre force de ses lois sur le terrain de la

simple produetion marchande qu'il trouve devant lui.

Il n'y a aucun rapport entre ce processus et celui de la

révolution socialiste. Celle-ci n'est pas une simple négation de

certains aspects de l'ordre qui l'a précédée ; elle est essentielle-

ment positive. Elle doit construire son régime

non pas

construire des usines, mais construire des nouveaux rapports

de production, dont le développement du capitalisme ne fournit

que les présuppositions. On s'en apercevra mieux en relisant le

passage où Marx décrit la « Tendance historique de l'accumu-

lation capitaliste ». On nous excusera d'en citer un large extrait *:

... Dès que le mode de production capitaliste se suffit à

lui-même, la socialisation progressive du travail et la transfor-

mation consécutive de la terre et des autres moyens de pro-

duction en moyens de production communs, parce que sociale-

ment exploités, et par suite l'expropriation des propriétaires pri-

vés prennent une forme nouvelle. Cette expropriation s'opère par

le jeu des lois immanentes de la production capitaliste elle-même,

par la centralisation des capitaux, Chaque capitaliste en tue

beaucoup d'autres. Concurremment avec cette centralisation, ou

l'expropriation de beaucoup de capitalistes par quelques-uns, se

développent la forme coopérative sur une échelle de plus en plus

grande, du procès de travail, l'application raisonnée de la sience

à la technique, l'exploitation systématique du sol, la transforma-

tion des moyens particuliers de travail en moyens ne pouvant

être utilisés qu'en commun, l'économie de tous les moyens de pro-

duction par leur utilisation comme moyens de production d'un

travail social combiné, l'entrée de tous les peuples dans le

réseau du marché mondial, et par conséquent le caractère inter-

national du régime capitaliste. A mesure que diminue le nombre

des grands capitalistes, qui accaparent et monopolisent tous les

avantages de ce procès de transformation, on voit augmenter

la misère, l'oppression, l'esclavage, la dégénérescence, l'exploi-

tation, mais également la révolte de la classe ouvrière qui gros-

sit sans cesse et qui a été dressée, unie, organisée par le méca-

nisme même du procès de production capitaliste. Le monopole

du capital devient l'entrave du mode de production qui s'est

développé avec lui et par lui. La centralisation des moyens de

production et la socialisation du travail arrivent à un point

où elles ne s'accommodent plus de leur enveloppe capitaliste et

17

Qu'e

une

ou

un

la font éclater. La dernière heure de la propriété privée capi-

taliste a sonné. Les expropriateurs sont expropriés à leur

tour. »(1)

'existe-t-il donc, en fait, de la nouvelle société, au moment

ou l' « enveloppe capitaliste éclate » ? Toutes les prémisses, il

est vrai ; une société formée presqu'entièrement de prolétaires,

ľ' « application rationnelle de la science dans l'industrie », et

aussi, étant donné le degré de concentration des entreprises sup-

posé dans ce passage, la séparation de la propriété et des fonc-

tions effectives de direction de la production. Mais où sont les

rapports de production socialiste déjà réalisés au sein de cette

société, comme les rapports de production bourgeois l'étaient

dans la société « féodale » ?

Car il est évident que ces nouveaux rapports ne peuvent

pas être simplement ceux réalisés dans la « socialisation du

processus du travail », la coopération de milliers d'individus

au sein des grandes unités industrielles ; ce sont là les rapports

de production typiques du capitalisme hautement développé.

La « socialisation du processus de travail » telle qu'elle a

lieu dans l'économie capitaliste est la prémisse du socialisme

en tant qu'elle supprime l'anarchie, l'isolement, la dispersion, etc.

Mais elle n'est nulement « préfiguration »

« embryon » de socialisme, en tant qu'elle est socialisation

antagonique, c'est-à-dire qu'elle reproduit et approfondit la

division de la masse des exécutants et d'une couche de dirigeants.

En même temps que les producteurs sont soumis à une discipline

collective, .que les conditions de production sont unifiées entre

secteurs et localités, que les tâches productives deviennent inter-

changeables, on observe à l'autre pôle non pas seulement un

nombre décroissant de capitalistes à rôle de plus en plus para-

sitaire, mais la constitution d'un appareil séparé de direction

de la production. Or, les rapports de production socialistes sont

ceux qui excluent l'existence séparée d'une couche fixe et stable.

de dirigeants de la production. On voit donc que le point de

départ de leur réalisation ne peut être que la destruction du

pouvoir de la bourgeoisie ou de la bureaucratie. La transfor-

mation capitaliste de la société s'achève avec la révolution bour-

geoise, la transformation socialiste commence avec la révolution

prolétarienne.

L'évolution moderne a d'elle-mêine supprimé des aspects

du problème de la gestion considérés autrefois comme déter-

minants. D'un côté, le travail de direction est devenu lui-même

un travail salarié, comme l'indiquait déjà Engels ; d'un autre

(1) Le Capital, tome IV (trad. Molitor), p. 273-4.

18

côté, il est devenu lui-même un travail collectif d'exécution (2) ;

les « tâches » d'organisation du travail qui autrefois incom-

baient au patron assisté de quelques ingénieurs, sont maintenant

exécutées par des bureaux groupant des centaines ou des mil-

liers de personnes, elles-mêmes exécutants salariés et parcellaires.

L'autre groupe de tâches traditionnelles de direction, en somme

l'intégration de l'entreprise dans l'ensemble de l'économie et

en particulier l' « étude » ou le « flair » du marché (nature,

qualité, prix des fabrications demandées, modifications de

l'échelle de production, etc.), s'était déjà transformé dans sa

nature avec les monopoles ; il s'est aussi transformé dans son

mode d'accomplissement, puisque l'essentiel y est désormais

exécuté par un appareil' collectif de prospection des marchés,

d'étude des goûts des consommateurs, de vente du produit, etc.

Ceci dans le cas du capitalisme de monopole. Lorsque la pro-

priété privée laisse la place à la propriété étatique, comme

dans le capitalisme bureaucratique, un appareil central de coor-

dination du fonctionnement des entreprises prend la place à la

fois du marché comme « régulateur » et des appareils propres

à chaque entreprise ; c'est la bureaucratie planificatrice centrale,

dont la « nécessité » économique découlerait, d'après ses défen-

seurs, précisément de ces fonctions de coordination.

Il est inutile de discuter ce sophisme (3) car -- et c'est là

ce qui nous intéresse - le problème de la coordination de

l'activité des entreprises et des secteurs productifs après la sup-

pression du marché, autrement dit le problème de la planifi-

cation, est virtuellement déjà supprimé par la technique

moderne. La méthode de Léontieff (4) mėme dans son état

actuel (5), enlève toute signification « politique » ou « écono-

mique » au problème de la coordination des divers secteurs ou

des diverses entreprises. Car elle permet, si le volume de pro-

duction désirée d'objets d'utilisation finale est fixé, d'en déter-

miner les conséquences pour l'ensemble des secteurs, des régions

et des entreprises, sous forme d'objectifs de production à réa-

(2) Voir l'article de Ph. Guillaume, Machinisme et Proleta-

riat, dans le n“ 7 de cette révue (en particulier pp. 59 et suiv.).

(3) Notons simplement en passant que les avocats de la bureau-

cratie démontrent, dans un premier mouvement, que l'on peut se

passer des patrons puisqu'on peut faire fonctionner l'économie d'après

un plan et, dans un deuxième mouvement, que le plan pour fonc-

tionner, a besoin de patrons d'un autre type.

(4) Nous avons exposé quelques concepts fondamentaux de cette

méthode dans l'article « Sur la dynamique du capitalisme », publié

dans le n° 12 de cette revue (pp. 17 et suiv.). Voir aussi Leontieff

and others, Studies in the structure of American economy, 1953.

(5) Restriction importante, car les applications pratiques de cette

méthode n'ont presque pas été développées jusqu'ici, pour des raisons

évidentes.

19

2

un

liser par telle unité dans tel laps de temps. Elle permet en

même temps un grand degré de souplesse, car elle rend possible,

si l'on veut moditier un plan en cours d'exécution, de tirer

immédiatement les implications pratiques de cette modification.

Combinée avec d'autres méthodes modernes (0) elle permet à

la fois de choisir, une fois les objectifs globaux fixés, les

méthodes optimum de réalisation, et de détinir celles-ci pour

toute l'économie dans les détails. Brièvement parlant, la tota-

lité de l' « activité planificatrice » de la bureaucratie russe par

exemple, pourrait dès maintenant ètre transférée à une machine

électronique.

Le problème ne se pose donc qu'aux deux extrémités de

l'activité économique : au niveau le plus particulier, savoir,

traduire l'objectif de production de telle usine en objectif de

production pour chaque groupe d'ouvriers des ateliers de cette

usine, et au niveau universel, savoir, fixer pour l'ensemble de

l'économie les objectifs de production des biens d'utilisation

finale.

Dans les deux cas, le problème n'existe que parce qu'il y a

et qu'il aura encore plus dans une société socialiste

développement technique (au sens large du terme). Il est en

effet clair qu'avec une technique stable le type de solution (sinon

les solutions elles-mêmes qui dans leur teneur précise varieront

par exemple s’il !" a accumulation) serait donné une fois pour

toutes, qu'il s'agisse de la répartition des tâches au sein d'un

atelier (parfaitement compatible avec l'interchangeabilité des

producteurs aux différents emplois) ou de la détermination des

produits d'utilisation finale. Ce sera la modification incessante

des combinaisons productives et des objectifs finaux qui créera

le terrain sur lequel devra s'exercer la gestion collective.

IV. L'aliénation dans la société capitaliste.

Par aliénation moment caractéristique de toute société de

classe mais qui apparaît dans une étendue et une profondeur

incomparablement plus grande dans la société capitaliste

nous entendons que les produits de l'activité de l'homme

qu'il s'agisse d'objets ou d'institutions

– prennent face à lui

une existence sociale indépendante et, au lieu d'être dominés

par lui, le dominent. L'aliénation est donc ce qui s'oppose à la

créativité libre de l'homme dans le monde créé par l'homme ;

elle n'est pas un principe historique indépendant, ayant une

source propre. C'est l'objectivation de l'activité humaine, dans

la mesure où elle échappe à son auteur sans que son auteur

(6) Voir T. Koopmans, Activity analysis of production and allo-

cation, 1951.

20

de sol

puisse lui échapper. Toute aliénation est une objectivation hu-

maine, c'est-à-dire à sa source dans une activité humaine (il

n'y a pas de « forces secrètes » dans l'histoire, pas plus de ruse

de la 'raison que de lois économiques naturelles) ; mais toute

objectivation n'est pas nécessairement une aliénation (1) dans

la mesure où elle peut être consciemment reprise, affirmée à

nouveau ou détruite. Le socialisme sera la suppression de l'alié-

nation en tant qu'il permettra la reprise perpétuelle, consciente

et sans conflits violents, du donné social, en tant qu'il restau-

rera la domination des hommes sur les produits de leur activité.

La société capitaliste est une société aliénée en tant qu'elle est

dominée par ses propres créations, en tant que ses transforma-

tions ont lieu indépendamment de la volonté et de la conscience

des hommes (y compris de la classe dominante), d'après des

quasi-« lois » exprimant des structures objectives indépendantes

contrôle.

Ce qui nous intéresse ici n'est pas de décrire comment se

produit Talinénation sous forme d'aliénation de la société capi-

taliste ce qui impliquerait l'analyse de la naissance du capi-

talisme et de son fonctionnement mais de montrer les mani-

festations concrètes de cette aliénation dans les diverses sphères

d'activité sociale et leur unité intime.

Ce n'est que dans la mesure où l'on saisit le contenu du

socialisme comme l'autonomie du prolétariat, comme activité

créatrice libre se déterminant elle-même, comme gestion ouvrière

dans tous les domaines, que l'on peut saisir l'essence de l'aliéna-

tion de l'homme dans la société capitaliste. Ce n'est pas par

hasarı en effet que bourgeois « éclairés » et bureaucrates réfor-

mistes ou staliniens voulent réduire les maux du capitalisme à

des maux essentiellement écononiques, et, sur le plan écono-

mique, à l'exploitation sous la forme de la distribution inégale

du revenu national. Dans la mesure où leur critique du capita-

lisme sera étendue à d'autres domaines, elle prendra son point

de départ encore dans cette distribution inégale du revenu et

consistera essentiellement en variations sur le thème de la puis-

sance corruptrice de l'argent. S'agit-il de la famille et du pro-

blème sexuel, on parlera de la pauvreté poussant à la prostitu-

tion, de la jeune fille vendue au riche vieillard, des drames du

fover résultant de la misère. S'agit-ii de la culture, il sera ques-

(1) Tout produit de l'activité humaine (même une attitude pure-

ment intérieure) dès qu'il est posé « échappe à son auteur » et mène

une existence indépendante de lui. On ne peut pas faire qu'on n'ait

pas prononcé telle parole ; mais on peut cesser d'en être déterminé.

La vie passée de tout individu est son objectivation à ce jour ; mais

il ne lui est pas nécessairement et exhaustivement aliéné, son avenir

n'est pas définitivement dominé par son passé.

2

21

tion de la vénalité, des obstacles que rencontreront les talents

non nantis, de l'analphabétisme. Certes, tout cela est vrai, et

important. Mais cela ne concerne que la surface du problème ;

et ceux qui ne parlent que de cela regardent l'homme uniquement

comme consommateur et en prétendant le satisfaire sur ce plan,

ils tendent à le réduire à ses fonctions physiques de digestion

(directe ou sublimée). Mais pour l'honime il ne s'agit pas

d'« ingérer » purement et simplement mais de s'exprimer et de

créer, et non seulement dans le domaine économique, mais dans

la totalité des domaines.

· Le conflit de la société de classe ne se traduit pas simple-

ient dans le domaine de la distribution, comme exploitation et

limitation de la consommation ; ce n'est là qu'un aspect du

conflit, et non le plus important. Son aspect fondamental est la

limitation et en fin de compte la tentative de suppression du

rôle humain de l'homme dans le domaine de la production. C'est

le fait que l'homme est exproprié du commandement sur sa

propre activité, aussi bien indiyiduellement que collectivement.

Par son asservissement à la machine, et, à travers celle-ci, à une

volonté abstraite, étrangère et hostile l'homme est privé du véri-

table contenu de son activité humaine, la transformation cons-

ciente du monde naturel, la tendance profonde qui le porte à

se réaliser dans l'objet est constamment inhibée. La signification

véritable de cette situation n'est pas seulement qu'elle est vécue

comme un malheur absolu, comme une mutilation permanente

par les producteurs ; c'est qu'elle crée un conflit perpétuel au

niveau le plus profond de la production, qui explose à la moindre

occasion ; c'est aussi qu'elle conditionne un gaspillage immetise

à comparaison duquel celui des crises de surproduction est

vraisemblablement négligeable – à la fois par l'opposition posi-

tive des producteurs à un système qu'ils refusent et par le

manque à gagner résultant de la neutralisation de l'inventivité

et de la créativité des millions d'individus. Au delà de ces

aspects, il faut se demander daris quelle mesure le développe-

ment ultérieur de la production capitaliste serait même « tech-

niquement possible, si le producteur immédiat continuait à

être maintenu dans l'état parcellaire qui est actuellement le sien.

Mais l'alienation dans la société capitaliste n'est pas sim-

plement économique ; elle ne se manifeste pas seulement à pro-

pos de la production de la vie matérielle, mais affecte fondamen-

talement aussi bien la fonction sexuelle que la fonction culturelle

de l'homme.

Il n'y a en effet de société que dans la mesure où il y a orga-

nisation de la production et de la reproduction de la vie des

individus et de l'espèce — donc organisation des rapports écono-

22

miques et sexuels – et que dans la mesure où cette organisation

cesse d'être simplement instinctive et devient consciente - donc

contient le moment de la culture. (2)

Si donc une organisation sociale est antagonique, elle tendra

à l'être aussi bien sur le plan productif que sur le plan sexuel

et sur le plan culturel. Il est faux de penser que le conflit dans

le domaine de la production « crée » ou « détermine » un conflit

secondaire et dérivé sur les autres plans ; les structures de domi-

nation de classe s'imposent d'emblée sur les trois plans à la fois

et sont impossibles et inconcevables en dehors de cette simulta-

néité, de cette équivalence. L'exploitation par exemple, ne peut

être garantie que si les producteurs sont expropriés de la gestion

de la production : mais cette expropriation à la fois présuppose

que les producteurs tendent à être séparés des capacités de gestion

- donc de la culture - et reproduit cette séparation à une

échelle élargie. De même, une société où les rapports interhu-

mains fondamentaux soni des rapports de domination présuppose

à la fois et entraîne une organisation aliénatoire des rapports

sexuels, à savoir une organisation créant chez les individus des

inhibitions fondamentales, tendant à leur faire accepter l'auto-

rité, etc... (3)

Il y a en effet de toute évidence une équivalence dialectique

entre les structures sociales et les structures « psychologiques

des individus. Dès ses premiers pas dans la vie l'individu est

soumis à une pression constante visant à lui imposer une atti-

(2) Comme disait Marx, ir l'abeille, par la structure de ses

cellules de cire, fait honte à plus d'un architecte. Mais ce qui, de

prime abord, établit une différence entre le plus piètre architecte

et l'abeille la plus adroite, c'est que l'architecte construit la cellule

dans sa tête avant de la réaliser dans la cire ». (Le Capital, trad.

Molitor, t. II, p. 4). Technique et conscience vont évidemment de

pair : un instrument est une signification matérialisée et opérante,

ou encore une médiation entre une intention réfléchie et un but

encore idéal.

Ce qui est dit dans ce texte de Marx de la fabrication des cel-

lules des abeilles, peut être dit tout aussi bien de leur organisation

« sociale ». Comme la technique représente une rationalisation des

rapports avec le inonde naturel, l'organisation sociale représente une

rationalisation des rapports entre individus du groupe. Mais l'orga-

nisation de la ruche est une rationalisation inconsciente, celle d'une

tribu est consciente ; le primitif peut la décrire, et il peut la nier

(en la transgressant). Rationalisation dans ce contexte ne signifie

évidemment pas « notre » rationalisation. A une étape et dans un

contexte donné, aussi bien la magie que le cannibalisme représentent

des rationalisations (sans guillemets).

(3) Voir sur la relation profonde entre la structure de classe de

la société et la réglementation patriarcale des rapports sexuels les

travaux de W. Reich, The Sexual revolution (1945), Character

analysis (1948) et La fonction de l'orgasme (trad. française 1952).

En particulier dans le dernier, l'analyse de la structure névrotique

de l'individu fasciste (pp. 186-199).

23

tude donnée vis-à-vis du travail, du sexe, les idées, à le frustrer

des objets naturels de son activité et à l'inhiber en lui faisant

intérioriser et valoriser cette frustration. La société de classe

ne peut exister que dans la mesure où elle réussit à imposer

cette acceptation à un degré important. C'est pourquoi le conflit

n'y est pas un conflit purement extérieur, mais il est transposé au

cæur des individus eux-mêmes. La structure sociale antagonique

correspond à une structure antagonique chez les individus, cha-

cune se reproduisant perpétuellement par le moyen de l'autre.

Le but de ces considérations n'est pas seulement de souligner

le moment d'identité de l'essence des rapports de domination,

qu'ils se situent dans l'usine capitaliste, dans la famille patriar-

cale ou dans la pédagogie autoritaire et la culture « aristocra-

tique ». C'est d'indiquer que la révolution socialiste devra néces-

sairement embrasser l'ensemble des domaines, et ceci non pas

dans un avenir imprévisible et « par surcroît », mais dès le

départ. Certes, elle doit commencer d'une certaine façon, qui

ne peut être autre que la destruction du pouvoir des exploiteurs

par le pouvoir des masses armées et l'instauration de la gestion

ouvrière de la production. Mais elle devra aussitôt s'attaquer

á la reconstruction des autres activités sociales, sous peine de

mort. Nous essaierons de le montrer sur l'exemple des rapports

du prolétariat au pouvoir avec la culture.

La structure antagonique des rapports culturels dans la

société actuelle s'exprime aussi (mais nullement exclusivement)

par la division radicale entre le travail manuel et le travail

intellectuel, ce qui a comme résultat que l'immense majorité

de l'humanité est totalement séparée de la culture comme acti-

vité et ne participe qu'à une infime partie de ses résultats. D'un

autre côté, la division de la société en dirigeants et exécutants

devient de plus en plus homologue à la division du travail

manuel et intellectuel (tous les travaux de direction étant des

travaux intellectuels, et tous les travaux manuels étant des

travaux d'exécution (4)). La gestion ouvrière n'est donc possi-

ble que si cette dernière division tend dès le départ à être

dépassée, en particulier pour ce qui est du travail intellectuel

relatif à la production. Cela implique à son tour l'appropriation

de la culture par le prolétariat. Non pas certes comme culture

toute faite, comme assimilation des « résultats » de la culture

historique; cette assimilation, au-delà d'un point, est à la fois

(4) Entre les deux se situe la catégorie dse travaux intellectueis

d'exécution, dont l'importance va croissant. Nous en parlerons plus

loin.

24

impossible dans l'immédiat et superflue (pour ce qui intéresse

ici). Mais comme appropriation de l'activité et comme récupé-

ration de la fonction culturelle, comme changement radical du

rapport des masses des producteurs au travail intellectuel. Ce

n'est qu'au fur et à mesure de ce changement que la gestion

ouvrière deviendra irréversible.

Pierre CHAULIEU.

(La fin au prochain numéro).

25

1

Le problème du journal

ouvrier

4

Ce texte, ouvre une discussion sur le problème du journal

ouvrier, qui se poursuivra aux prochains numéros de Socialisme

ou Barbarie. Il s'appuie sur l'expérience de Tribune Ouvrière,

publiée depuis plus d'un an par un groupe d'ouvriers úe la

Régie Renault, dont on a publié des extraits dans le nuniéro

précédent de cette Revue; et dont on trouvera de nouveaux,

extraits dans ce numéro-ci.

Le développement de la culture et celui du rôle des partis poli-

tiques sont à l'origine de l'énorme expansion de la presse qui

caractérise notre siècle. La division du travail d'autre part a fait

du journalisme une branche industrielle particulière, avec ses

lois propres. Ceci particulièrement dans le capitalisme « libéral »,

où la presse doit être en général une industrie rentable.

Bien que les régimes totalitaires suppriment cette autonomie

apparente, et lient le journal étroitement au régime, il n'en est

pas moins vrai que le journal du parti communiste dans une

démocratie populaire doit obéir aux mêmes règles fondamentales

que le journal libéral dans une démocratie occidentale: informer,

influer sur l'idéologie des lecteurs --et avant tout : être lu. C'est

ainsi que même dans les pays totalitaires le journal doit faire

des concessions aux lecteurs; comme elles ne peuvent pas étre

faites sur le plan politique ou idéologique, le rôle du journaliste

est de trouver justement le moyen d'intéresser le lecteur par la

bande. Nous ne ferons pas ici le procès du journalisme et l'ana-

lyse des contradictions dans lesquelles il se développe.

Face à la presse officielle s'est dressée la presse des orga-

nisations révolutionnaires; celle-ci, en particulier pendant les

26: -

périodes de crise révolutionnaire de la société, se trouvait favo-

risée par le fait que son contenu politique correspondait aux

intérêts de ses lecteurs ouvriers. Mais, bien que leur contenu

politique soit complètement différent, les journaux révolution-

naires ont toujours ceci de commun avec les journaux bourgeois,

leur séparation de la classe ouvrière; le journal est dans les deux

cas un organisme à part, avec son personnel attitré, sa hiérar-

chie de rédacteurs, dont les uns ont pour tâche la propagande.

sortes de journaux; conclure, sous prétexte que tous deux font

les autres l'information, etc.

Nous avons donc d'un côté le journal bourgeois ou stalinien,

de l'autre le journal révolutionnaire, qui diffusent chacun leur

idéologie propre. Notre but ici n'est pas d'amalgamer ces deux

sortes de journaux ; conclure sous prétexte que tous deux font

de la propagande et de la politique, qu'ils ont la même idéologie,

serait une stupidité que l'on ne retrouve que dans les courants

syndicalistes et anarchistes.

Mais si nous avons parlé de ces journaux et que nous leur

avons découvert un caractère commun, c'est bien pour leur oppo-

ser un autre type de journal, que nous appellerons le journal

ouvrier.

Hl ne s'agit pas d'une idée nouvelle, produit d'une élabora-

tion intellectuelle ; de tels journaux ont déjà existé dans l'his-

toire du mouvement ouvrier (journaux ouvriers du xixe siècle).

Et, comme nous essaierons de le montrer par la suite, cette idée.

fait partie de la conception fondamentale du socialisme, de la

capacité de la classe ouvrière de détruire le capitalisme et de

gérer elle-même une société socialiste.

Ce journal ouvrier sera un journal qui n'aura pas un appa-

reil autonome ; c'est-à-dire que ses rédacteurs, ses diffuseurs, ses

lecteurs seront un ensemble assez large d'ouvriers. Non seule-

ment l'appareil du journal ne sera pas séparé de ses lecteurs, mais

aussi le contenu du journal sera déterminé par cet ensemble de

rédacteurs, diffuseurs, lecteurs ouvriers. Le journal n'aura pas

comme objectif de diffuser une conception politique déterminée

dans la classe ouvrière, mais partira des expériences concrètes

des ouvriers, individuelles ou collectives, pour répondre aux pro-

blèmes qui préoccupent ceux-ci.

Quels sont ces problèmes ?

Ce sont d'abord les problèmes de l'exploitation, qui se posent

tous les jours, au sein de la production - et nous n'entendoris pas

seulement par là les problèmes de revendications, mais tous les

aspects de l'aliénation des ouvriers dans le cadre de la production

capitaliste. Ce sont ensuite tous les problèmes que le cadre social

du capitalisme pose aux ouvriers. Mais la classe n'est pas seule-

27

ment maintenue à son rôle d'exploitée par les lois économiques du

capitalisme, mais aussi par l'idéologie de cette société. Les préoc-

cupations des ouvriers sont déviées de leurs véritables objectifs

par les idéologies dominantes : soit que les courants bourgeois ou