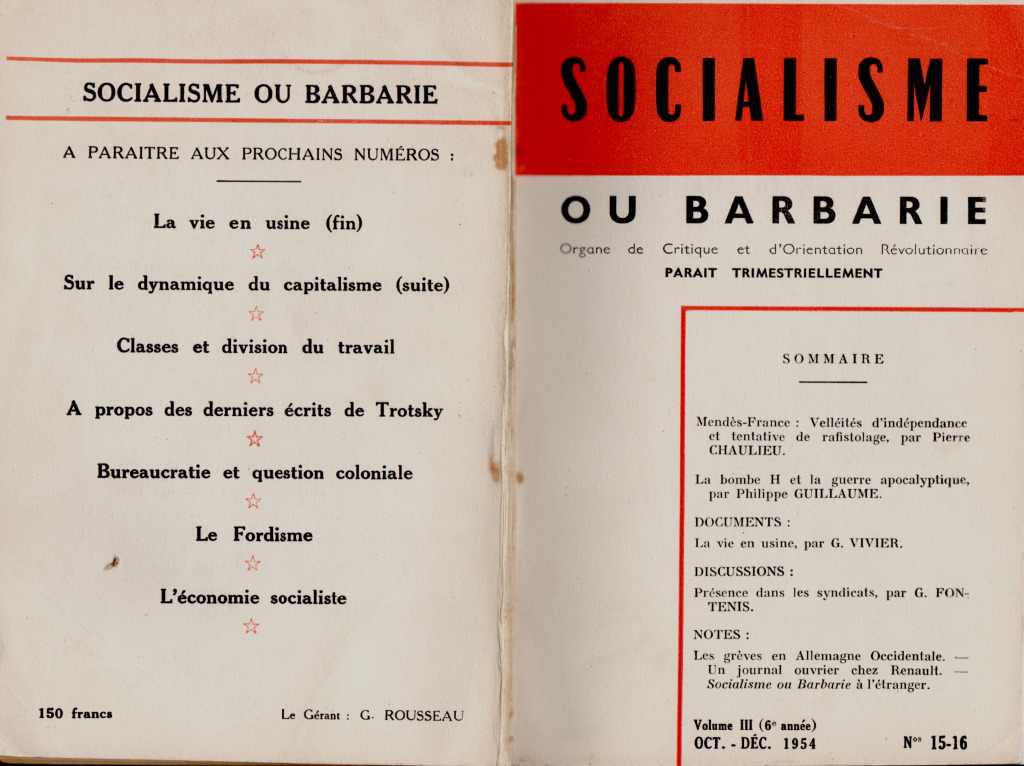

CHAULIEU, Pierre: Mendès-France: Velléités d'indépendance et tentative de rafistolage 15-16:1-21 = FR1954E

GUILLAUME, Philippe: La bombe H et la guerre apocalyptique 15-16:22-43

DOCUMENTS:

VIVIER, G.: La vie en usine (IV) 15-16:44-59

DISCUSSIONS:

FONTENIS, G.: Présence dans les syndicats 15-16:60-65

NOTES:

GARROS, André: Les grèves en Allemagne occidental 15-16:66-71

Un journal ouvrier chez Renault 15-16:71-82

Socialisme ou Barbarie à l'étranger 15-16:82-83

ANNONCE: Réunion publique 15-16:[84]

SOMMAIRE: 15-16:[85]

À PARAÎTRE AUX PROCHAINS NUMÉROS

Socialisme ou Barbarie - NO. 15-16 (OCTOBRE-DÉCEMBRE 1954)

Table des matières

SOCIALISME OU BARBARIE

Parait tous les trois mois

9, rue de Savoie, Paris VI

Ne pas envoyer de mandat

sans écrire auparavant.

Comité de Rédaction :

P. CHAULIEU

Ph. GUILLAUME A. VEGA

Gérant : G. ROUSSEAU

LE NUMERO

150 francs

ABONNEMENT UN AN (4 numéros)

500 francs

Import

SOCIALISME

OU U BARBARIE

Mendès-France : Velléités d'indépendance

et tentative de rafistolage

Rien n'est plus caractéristique de l'impuissance et du ridi-

cule de la "gauche” française que les clameurs triomphales

qu'elle a poussées à l'arrivée de Mendès-France à la prési-

dence du Conseil. Comme l'expliquait M. Martinet dans

France-Observateur, on savait bien que le gouvernement Men-

dès-France ne pouvait être qu'un gouvernement bourgeois

el que sa tâche ne pouvait être que d'essayer de consolider le

capitalisme français — mais, précisément, la "gauche” se doit

d'appuyer un “bon” gouvernement bourgeois ; seul un tel gou-

vernement peut dissiper la confusion actuelle, qui empêche

le mouvement populaire d'avancer. Il est vrai que nous autres,

la gauche française, sommes minables, dit à peu près M. Mar-

tinet, mais est-ce notre faute ? Regardez la pourriture de la

politique bourgeoise, et rappelez-vous qu'un pays ne peut avoir

que la gauche de sa droite. La conclusion de cet éminent tac-

ticien, formulée dans le style d'Archimède, serait en gros

celle-ci : donnez-moi un bon gouvernement de droite, et je

ferai remuer la terre de France.

Cette argumentation de Gribouille traduit en fait la vérita-

ble idéologie des intellectuels “de gauche" en France. Ceux-ci

ne reprochent pas au capitalisme français d'être du capitalisme,

mais d'être du mauvais capitalisme, incohérent, pourri, sta-

gnant et servile face aux Américains. Cette motivation agit

d'ailleurs également chez une foule d'intellectuels pro-stali-

niens. La bureaucratie russe, classe exploiteuse ? Peut-être ;

mais elle développe la production - tandis que la production

française stagne; sa politique extérieure est brutale, elle impose

une tutelle impérialiste à une série de pays ? Soit, mais elle

le fait en vertu d'une politique à long terme tandis

que la

bourgeoisie française est incapable d'avoir même une politi-

1

que instantanée ; elle exerce une dictature policière, écrase

toute opposition ? Admettons ; mais elle est dirigée par des

hommes de fer, tandis que les ministres français ont “des nerfs

de fille" et "s'évanouissent à la tribune" (1).

On comprend donc le printemps d'espérance qui s'est levé

dans le coeur de ces gens lorsque l'investiture de Mendès-

France leur a paru ouvrir une perspective de renouveau du

capitalisme français. On avait enfin "un courant bourgeois

réformiste, qui n'est dépourvu ni de dynamisme ni d'effica-

cité" (2), et, en dépit ou plutôt à cause des "contradictions"

inhérentes à ce courant, il fallait "tout mettre en cuvre pour

que l'expérience Mendès-France ne tourne pas court ; pour

que les couches sociales qu'elle a reveillées... participent tout

entières à 'son nécessaire élargissement, à sa nécessaire évo-

lution”. C'est la politique-gigogne : le gouvernement essaie de

réformer le capitalisme français, la gauche du gouvernement

à réformer sa droite, tandis que France-Observateur, utilisant

la pression populaire, réformera la gauche du gouvernement.

Il ne manque à l'ingénieux appareil, pour qu'il soit présen-

table au concours Lépine, qu'une ou deux chevilles peu im.

portantes en vérité : l'appui des masses, et la possibilité objec-

tive de faire remonter au capitalisme français le courant de

sa décadence historique.

La décadence du capitalisme français s'exprime par la rela-

tive stagnation de la production, la multiplication de conflits

entre les classes n'aboutissant pas à une solution nette, la

décomposition de l'appareil politique et étatique. Elle ne prend

sa pleine signification que placée dans le contexte organique

du développement du capitalisme mondial. Dès la fin du siè-

cle dernier, la puissance réelle de la bourgeoisie française,

relativement à celle de ses rivales, commençait à décliner et

correspondait de moins en moins à l'étendue de son empire

colonial et au rôle qu'elle voulait continuer à jouer dans la

politique mondiale. Si, à la faveur de la victoire de 1918, elle

a encore pu maintenir une certaine autorité internationale pen-

dant une dizaine d'années, et connaître à travers une série de

crises une expansion économique jusqu'à 1929, la période 1930-

(1) J.-P. Sartre, « Les Temps Modernes », avril 1954, p. 1734. Dans la

nouvelle argumentation de Sartre en faveur du stalinisme, une considéra-

tion fondamentale introduit toutes les autres : la bourgeoisie française

laisse la production stagner. Quant à la majorité des autres pays capita-

listes, qui font tout ce qu'ils peuvent pour la développer, c'est de l' « abs-

traction » : moi je suis français, dit Sartre, et m'intéresse à mon pays.

L'idée que « son pays » soit une abstraction, et la pire, n'effleure pas le

cervelle de ce philosophe.

(2) G. Martinet, dans « France-Observateur » du 30 septembre 1954.

2

1939 a révélé sa faiblesse irrémédiable. Sa production indus-

trielle, qui n'a jamais pendant cette période pu retrouver le

niveau de 1929, était, à la veille de la guerre, inférieure à

celui-ci de 20 % ; sa monnaie avait été dévaluée à plusieurs

reprises ; sa domination sur les ouvriers n'avait pu être sau-

vée que grâce à Blum et à Thorez. La guerre de 1939-40 a

consommé sa ruine.

Il est impossible d'analyser ici les racines complexes de

cette décadence, mais il est indispensable, à cause de leur

importance actuelle, de mentionner deux facteurs qui ont joué

un rôle déterminant : la politique de la bourgeoisie française

face à la paysannerie, la forme particulière qu'a prise la

concentration monopolistique en France. Dès le milieu du

XIX° siècle, et surtout depuis 1871, la bourgeoisie française a

cherché auprès des campagnes un appui contre le proletariat

urbain. Le contraste que présente à cet égard l'évolution de

la France et celle de l'Angleterre est caractéristique, La bour-

geoisie anglaise a laissé son agriculture dépérir sous la pres-

sion de la concurrence des céréales importées à bas prix ; ce

faisant, d'un côté elle obligeait les paysans à venir grossir

l'armée industrielle de réserve dans les villes, d'un autre côté

elle profitait de la baisse du coût de la nourriture de ses ouvriers

et pouvait maintenir des salaires nominaux plus bas qu'il n'eut

été autrement possible. La bourgeoisie française, anticipant

avec terreur le jour de l'“enfin seuls” en tête à tête avec le

prolétariat le plus révolutionnaire de l'époque, s'est rapide

ment orientée vers une protection intense de son agriculture,

maintenant une solide couche de paysans riches et moyens

dans la prospérité et le reste de la paysannerie dans les illu-

sions de la petite propriété. En ralentissant ainsi énormément

l'exode paysan vers

les villes, elle protégeait à court

terme sa stabilité sociale et économique ; le maintien d'une

agriculture importante garantissait aux produits industriels

un débouché plus stable que les marchés d'exportation, la

faiblesse du chômage permanent rendait moins graves les fluc-

tuations de l'emploi industriel lors des crises. Mais ces résultats

favorables dans l'immédiat devenaient catastrophiques à long

terme. La stabilité relative des débouchés ralentissait l'accu-

mulation, la rationalisation de la production et la concentra-

tion des entreprises ; l'absence d'une armée industrielle de

réserve importante tendait à freiner plus tôt qu'ailleurs les

phases d'expansion du cycle industriel. Enfin, la protection

de l'agriculture, dans la mesure où elle atteignait son but

maintenir les prix agricoles plus élevés en France que sur

le marché mondial signifiait que, pour un même degré d'ex-

3

ploitation du travail en termes réels, les salaires nominaux

et le niveau des prix tendaient à être plus élevés en France

qu'à l'étranger, d'où une tendance à la faiblesse compétitive

chronique de la production française sur les marchés inter-

nationaux (3)

Cette tendance explique le degré de protection particuliè-

rement fort en France pour l'ensemble de la production et

aussi, en partie, l'autre phénomène typique du capitalisme

français, à savoir que la concentration monopolistique y a pris

beaucoup plus la forme de l'organisation des entreprises de

chaque secteur en cartels, ententes ou “comptoirs", fixant les

prix et éventuellement répartissant les commandes, et beau-

coup moins la forme d'une fusion des entreprises (qui va, en

général, de pair avec la rationalisation et la réduction des

coûts sinon des prix). La concentration très lente des entre-

prises en France (où le nombre moyen d'ouvriers par établis-

sement industriel est passé de 6 en 1901 à 10 en 1936, les chif-

fres correspondants pour les Etats-Unis étant de 24 et 56) ex-

prime cet état de choses (4). Elle a été accompagnée d'une accu-

mulation faible du capital, les capitalistes étant très peu

soumis à la pression de la concurrence et se transformant gra-

duellement en rentiers industriels, tandis qu'une bonne partie

des profits était investie à l'étranger, dans des placements qui,

souvent, se sont volatilisés par la suite.

Ainsi, la participation de la France à la production indus-

trielle mondiale tombait de 10,3 % en 1870 à 6,4 % en 1913,

4,5 % en 1936-38 et 3,3 % en 1952, tandis que les exportations

françaises qui représentaient 10,9 % des exportations mondiales

en 1876-80, n'en représentaient plus que 7 % en 1911-13 et

4,1 % en 1936-38 (5).

(3) Dans la mesure où la protection agricole vise à assurer à l'agricul-

ture un revenu supérieur en termes réels à celui qui correspond à sa pro-

ductivité comparée à la productivité des pays exportateurs de produits

agricoles, l'équilibre des échanges extérieurs ne peut être réalisé que si le

capitalisme français peut reprendre ce qu'il perd sur son agriculture à

quelqu'un d'autre et notamment au proletariat industriel. Avec une

agriculture importante et peu productive, la force concurrentielle de l'indus-

trie française sur les marchés internationaux ne peut être maintenue que

si les salaires réels sont plus bas pour la même productivité du travail

industriel. Dans la mesure où le proletariat n'accepte pas ce niveau de

Balaires, le problème est insoluble.

(4) V. l'article de Mme Cahen : « La concentration des établissements en

France de 1896 à 1936 » (Etudes et conjoncture, sept. 1954, p. 840 et s.,

spécialement p. 856-7 et 874) pour la France, et le "Statistical Abstract of

the United States" de 1951 (p. 739) pour les Etats-Unis.

(5) V. « Industrialisation et commerce extérieur », S.D.N., Genève 1945,

p. 14 et 187-197. Le pourcentage de la production industrielle française par

rapport la production industrielle mondiale en 1952 a été calculé par nous

à partir des indices publiés dans le “Bulletin mensuel de statistiques des

Nations Unies (New-York, octobre 1953, p. XV et 21).

L'effondrement de 1939-40 a été le résultat logique de cette

évolution ; et la “victoire" de 1945, loin de résoudre quoique

ce soit, a placé le capitalisme français devant les problèmes

les plus difficiles qui se soient jamais posés à une classe domi-

nante, et ceci à un moment où l'appareil de direction et de

domination de la bourgeoisie, l'Etat et les partis politiques,

était complètement décomposé et pratiquement sans emprise

sur un société en révolte contre le système capitaliste.

On connaît la situation de la bourgeoisie française à l'is-

sue de la guerre : ses installations productives à moitié détrui-

tes, son empire colonial craquant de tous les côtés, son proléta.

riat ne pouvant être maintenu dans les cadres sociaux exis-

tants que grâce au parti stalinien, ses prétentions de mainte-

nir la place et les prérogatives d'une “grande puissance" vic.

torieuse réduites à néant par l'inexistence de tout potentiel

militaire et économique.

Théoriquement, tous ces problèmes comportaient leur solu-

tion : sur le plan économique la reconstruction - c'est-à-dire

l'accumulation du capital à un rythme accéléré impliquait

d'un côté une réduction des salaires réels qui a bien eu

lieu en fin de compte — et d'un autre côté l'orientation ration-

nelle des investissements et la limitation de toutes les formes

de consommation improductive. Sur le plan colonial, il s'agis-

sait de comprendre que l'écroulement de la puissance éco-

nomique et militaire du capitalisme français et le réveil des

peuples coloniaux ne permettaient plus dans certains endroits

Indochine - le maintien de la domination française, ou

qu'ils imposaient dans d'autres Afrique du Nord – des

concessions importantes afin d'éviter de tout perdre. Une cer-

taine influence sur le plan international n'aurait pu être rega-

gnée qu'en fonction de l'ampleur de la reconstruction écono-

mique et de l'abandon des parties irrécupérables de l'ancien

empire colonial.

Ces solutions ne restèrent pas théoriques parce qu'irréalisa-

bles en soi. Dans d'autres pays, elles ont été réalisées, et précisé-

ment après cette guerre-ci : le capitalisme anglais a su, sur le

plan colonial, maintenir la souplesse nécessaire pour éviter de

tout perdre, de même que, par des voies différentes, la même

Angleterre, la Belgique ou l'Italie ont pu réaliser leur recons-

truction à moindres frais. Mais il manquait à la bourgeoisie

française les conditions sociales et politiques de leur réalisa-

tion. Dans sa fraction quantitativement et qualitativement la

plus importante, le prolétariat français était sous le contrôle

du parti stalinien, et celui-ci, loin de mettre par-dessus tout

la défense de l'ordre établi, avait ses propres objectifs, par rap-

5

-

.

port auxquels la collaboration avec la bourgeoisie sur le dos

des ouvriers ne représentait qu'une tactique transitoire. La

“paix sociale” devait être achetée au prix d'un condominium

avec le P.C. à la durée et à l'issue incertaines. D'autant plus

incertaines, que face au monolithisme du parti stalinien appuyé

par Moscou, l'appareil politique et étatique de la bourgeoisie

française présentait une incohérence et un effritement sans

précédent.

Le morcellement du personnel politique bourgeois en France

est un phénomène ancien. A l'opposé des autres grands pays

capitalistes, la France n'a pas, de longue date, connu un grand

parti bourgeois, homogène et discipliné. Mais sous la Troi-

sième République, la fragmentation des organisations politi-

ques de la bourgeoisie (ou la friabilité de celles qui existaient

en nom), si elle s'est reflétée dans des changements presque

trimestriels de gouvernement, n'a pas empêché la poursuite

d'une politique relativement cohérente. Les querelles quasi

professionnelles du personnel politique n'affectaient pas la

solution des problèmes essentiels pour le capitalisme français

Celle-ci paraissait et était à cette époque relativement claire,

n'impliquait que rarement une limitation des intérêts de tel

ou tel groupe capitaliste au nom des intérêts généraux du sys-

tème, et laissait une marge confortable aux querelles et à la

démagogie des agences électorales de la bourgeoisie. Rien

de tout cela ne subsistait après la guerre. Des problèmes de

tous ordres se posaient à une échelle inconnue auparavant, et

les moyens d'y faire face faisaient cruellement défaut; la

puissance du parti stalinien rendait extrêmement difficile l'ap

plication de toute politique à laquelle celui-ci ne se rallie-

rait pas, c'est-à-dire dans laquelle il ne verrait pas son propre

intérêt ; il s'agissait donc de ménager la chèvre et le chou. Une

solution correcte des problèmes bourgeois, même supposant

qu'elle put être trouvée, aurait donc consisté nécessairement

à une danse sur la corde raide et n'aurait pu être appliquée

que si la bourgeoisie était capable de se créer l'organe unitaire

d'élaboration et d'application d'une politique, s'imposer à elle

même une discipline totale et même des "sacrifices", écraser

impitoyablement toute tendance d'un groupe bourgeois quel-

conque de faire passer ses propres intérêts avant les intérêts

généraux de la conservation du capitalisme.

Or, dans les conditions de décomposition sociale et politique

résultant de la défaite et de l'occupation, de division au sein

de la bourgeoisie, de banqueroute de la majorité de son per-

sonnel politique, de déréglement des mécanismes normaux de

l'économie capitaliste un tel organe ne pouvait surgir ex nihilo

6

.

ni après quelques jours, ni après quelques mois. La solution

extrême, qui serait la suppression du parlementarisme, était

exclue aussi bien sous la forme du fascisme - la naissance

d'une idéologie fasciste étant à ce moment impossible -- que

sous la forme d'un coup d'Etat bonapartiste, qui ne pourrait

s'appuyer sur un appareil étatique en dislocation ; dans les

deux cas d'ailleurs cette solution » n'aurait fait

que déclen-

cher une guerre civile, grosse à son tour d'une guerre interna-

tionale.

Ainsi, la bourgeoisie n'a pu gouverner que par le moyen

de quatre ou cing partis et deux fois autant de groupes et

intergroupes parlementaires, dont l'existence était liée à la

fois à des coalitions d'intérêts particuliers au sein de la bour-

geoisie elle-même, et à une démagogie adressée à des catégo-

ries spécifiques de la population, économiques, professionnelles

ou idéologiques. Aux débris des partis d'avant-guerre socia-

listes, radicaux ou modérés sont venues s'ajouter des for-

mations qui ont essayé de rénover la miteuse idéologie bour-

geoise libérale à l'aide d'oripeaux religieux (M.R.P.) ou natio-

naux (R.P.F.) mais toujours bien entendu sur le fond "social"

imposé par l'époque.

Il en a résulté une instabilité et une incohérence politiques

qui auraient été graves même en temps normaux, mais qui,

dans les circonstances données ont été catastrophiques. Car

même lorsqu'elle a réussi, grâce aux contradictions internes de

la politique du parti stalinien, à se débarrasser de celui-ci

(1947), et lorsque l'usure croissante de l'emprise active (en tant

qu'elle se distingue de l'emprise électorale), du stalinisme sur

le prolétariat a enlevé à l'action du P.C. toute efficacité immé-

diate (à partir de 1948), la bourgeoisie n'a pu ni trouver ni

appliquer la politique qui l'aurait faite sortir de sa crise,

Si elle a pu imposer à la classe ouvrière la réduction des

salaires réels nécessaire pour réaliser la reconstruction de son

capital, cette reconstruction s'est effectuée au milieu d'un gas-

pillage immense, accompagnée d'une inflation permanente et

de dévaluations successives malgré les quantités importantes

de dollars reçues des Etats-Unis. Incapable de s'imposer une

discipline “dirigiste”, comme la bourgeoisie anglaise, ou "libé-

rale”, comme la bourgeoisie belge ou italienne, elle a laissé

ses membres se remplir les poches aux dépens des intérêts

généraux de leur propre classe ; elle est presque arrivée à

transformer l'exploitation capitaliste de la France en un sys-

tème de pillage à court terme de l'économie par

d'intérêts auxquels sont inféodés des "lobbies" politiques con-

trôlant chacun un secteur de l'appareil étatique. Tout cela ne

des groupes

- 7

se passe plus seulement dans la coulisse : il est impossible

d'énumérer les mesures "légales” qui accordent des subven-

tions, des exemptions, des privilèges et des protections spécia-

les à tel ou tel autre groupe de capitalistes ou à tous globa-

lement.

C'est cette situation qui a déterminé, tout au moins au début,

la politique coloniale de la bourgeoisie. L'affaire d'Indochine,

cet engrenage dans lequel le capitalisme français a laissé sa

chance de récupérer une certaine puissance internationale après

la guerre, a été dès le départ une entreprise sans espoir que

la fraction du capital français ayant des intérêts au Vietnam,

soutenue par un essaim d'affairistes, de contrebandiers au sens

du Code Pénal, et de politiciens véreux, a pu imposer, malgré

ce qu'il pouvait en coûter au capitalisme français dans son

ensemble. Ce ne fut que beaucoup plus tard que la continua-

tion de la guerre d'Indochine fut dictée par l'impérialisme amé

ricain, dans le cadre de sa lutte contre l'extension du stali.

nisme en Asie. L'essence de la politique appliquée en Afrique

du Nord n'a pas été différente, où ce que pourrait par le

moyen de concessions préserver le capitalisme français dans

son ensemble a été mis en péril par l'intransigeance des grou-

pes ayant des intérêts sur place et n'en voulant rien céder.

L'interaction de ces deux problèmes, l'économique et le colo-

nial, est évidente. Egalement évidente est la détérioration de la

situation du capitalisme français sur le plan des rapports de

force internationaux qui résulta de son incapacité à mettre

dans son économie un ordre quelconque et à liquider à temps

l'expédition coloniale la plus coûteuse et la plus absurde de

son histoire. Incapable de résoudre ses propres problèmes, il

s'enfonça dans la vassalisation vis-à-vis des Américains, les dol-

lars mendiés à Washington bouchant péniblement les trous

creusés dans le budget et la balance des paiements extérieurs

par la guerre d'Indochine, le gaspillage, la fraude et le main

tien de taux de profit excessifs. Ce faisant, non seulement il

accumulait le mépris compréhensible des. Américains pour le

valet nécessiteux, mais il faisait voir à ceux-ci qu'ils n'avaient

pas grand-chose à en attendre dans leurs plans militaires et

les amenait à miser sur la restauration de la puissance alle-

mande comme « bouclier de l'Europe ». Ainsi, le capitalisme

français provoquait pour une large part lui-même son rem-

placement par son ennemi traditionnel, l'Allemagne, à la

place du troisième grand de la coalition atlantique. Ses poli-

ticiens ont cru pouvoir échapper à ce danger en proposant un

mécanisme — la C.E.D. - destiné à "contrôler" l'Allemagne

par la France ; en fait, étant donné le rapport des forces réel

8

entre les deux nations, la C.E.D. risquait d'aboutir au con-

trôle de la France par l'Allemagne. S'étant aperçus de leur

bévue, ils n'ont pas osé demander à leur Parlement la ratifi-

cation du traité qu'ils avaient signé et se sont cantonnés dans

une inaction chaque jour plus intenable, face aux menaces

et au chantage des Américaing.

Le gouvernement Laniel a marqué l'apogée de l'incohé-

rence et de l'inaction caractéristiques de tous les gouverne-

ments depuis 1945. Il commença par dresser contre lui l'en-

semble des salariés du secteur public en voulant réaliser des

ridicules "économies" sur leur dos alors que, sans parler même

des dépenses militaires, les subventions, privilèges et fraudes

de toutes sortes dont profitent les capitalistes se chiffrent par

centaines de milliards dans le budget. S'étant brûlé les doigts

dans cette première tentative, il s'est borné désormais à jouer

la mouche du coche économique, Edgar Faure ayant présenté

sous forme de « plan de relance de l'économie » ce qui était en

train de se passer (comme l'autre grand homme de la bour-

geoisie, Pinay, s'est vigoureusement attaqué à la hausse des

prix trois mois après que celle-ci se fut arrêté d'elle-même).

Sa seule initiative fut d'accorder une légère augmentation du

salaire minimum, afin d'éviter l'éclatement de grèves dont cel-

les d'août 1953 avaient donné l'avant-goût. S'étant engagé à

faire ratifier la C.E.D. par le Parlement, le gouvernement n'a

pas osé pendant un an présenter ce traité au vote. Il a laissé

en Afrique du Nord le conflit entre les populations et l'admi-

nistration française prendre une forme chaque jour plus grave,

sans oser ni recourir à la répression totale ni faire des conces-

sions. Assistant jour après jour à la dislocation des positions

militaires françaises en Indochine, il en a su profiter pour

extorquer quelques dollars supplémentaires aux Américains,

mais s'est voilé la face jusqu'à la dernière minute devant le

dilemme : se retirer du Vietnam sous une forme ou une autre

ou s'engager à fond dans la guerre. Lorsqu'il a accepté la

"négociation” avec le Vietminh, il s'y est présenté avec des

prétentions et des exigences sans rapport avec sa force réelle.

L'armistice ne pouvant pas être conclu sur cette base utopique,

il a voulu entraîner les Américains à une intervention active à

Dien Bien Phu, allant ainsi au-devant d'une généralisation du

conflit avec une légèreté criminelle du point de vue des inté-

rêts du capitalisme français et partagée, d'ailleurs, par le clan

Radford aux Etats-Unis ; il a fallu l'intervention in extremis

des Anglais pour sauver le bloc occidental d'une aventure folle

qui pouvait facilement tourner à la catastrophe.

9

La chute de Dien Bien Phu, en conjonction avec l'impasse

de la conférence de Genève, a brusquement réveillé les par

lementaires. Ils ont été forcés de se rendre compte que les

problèmes ne pouvaient plus être ajournés indéfiniment, qu'en

ne voulant rien céder on était en train de tout perdre, et,

le plus grave, que leur propre sort était désormais en jeu.

Il fallait essayer de transformer la banqueroute en liquidation

judiciaire et il était adroit de charger de celle-ci quelqu'un de

« neuf », préservant ainsi le personnel «consulaire » de la

IVe République de la nécessité de prendre des mesures désa-

gréables et se réservant, le cas échéant, la possibilité de pré-

senter comme un fossoyeur celui qui aurait fait régler l'addi-

tion.

Ainsi, Mendès-France est venu au pouvoir porté par le vide

de l'espace politique, les forces qui avaient dominé la scène

jusqu'alors, usées, corrompues, effrayées, ayant dû implicite-

ment reconnaître leur faillite et se retirer provisoirement avant

que l'édifice ne s'écroule sur elles.

Mais au-delà de la déconfiture des politiciens, la constitution

du gouvernement actuel a exprimé quelque chose de plus pro-

fond : la prise de conscience de la grande bourgeoisie qu'il

était impossible de continuer dans la même ornière, que des

concessions devaient être faites dans le domaine colonial,

qu'une certaine rationalisation de l'économie était inévitable

sous peine d'un écroulement total du système, qu'en même

temps on pouvait essayer de limiter l'emprise des Américains

sur la conduite des affaires françaises. La conscience du besoin

d'un rafistolage et les velléités d'indépendance avaient fait un

bout de chemin depuis un an chez la bourgeoisie. Celle-ci

a beau être définitivement inféodée aux Américains sous tous

les aspects importants, elle essaie naturellement de même

par exemple que la bourgeoisie anglaise - de limiter leur

domination chaque fois qu'elle va directement à l'encontre

de ses intérêts. Le nouveau dans la situation a été de recon-

naître qu'une certaine limitation effective de la domination

américaine ne pourrait avoir lieu que dans la mesure où la

bourgeoisie française accepterait elle-même une dose de dis-

cipline et certains « sacrifices ».

C'est là en fin de compte la « mission » du gouvernement

Mendès-France : prendre les mesures de rationalisation deve-

nues indispensables et les faire accepter à la fois par l'en-

semble de la bourgeoisie et par le reste de la population ;

appuyé sur cette mise en ordre, réduire le degré de l'emprise

américaine sur le capitalisme français. Mais ce qui montre

précisément les limites de cette action est que le gouvernement,

10

obligé dans certains domaines de parer au plus pressé, ne peut

y agir que par amputation, par des abandons totaux ou partiels

et que dans les autres, il n'est capable de procéder que par

des mesures mineures qui n'atteignent pas la structure déca-

dente du capitalisme français.

Le caractère de la solution >> donnée en Indochine est

clair. Il s'agit, en fait, d'une solution de capitulation totale,

simplement masquée par l'existence de l'Etat « indépendant »

du Sud-Vietnam. Les restes des intérêts et de l'influence du

capitalisme français en Indochine ont été en pratique sacri-

fiés. D'un autre côté, l'accord avec le Vietminh laisse en sus-

pens le sort futur du pays ; les élections prévues pour 1956,

si elles se faisaient, livreraient certainement l'ensemble du

Vietnam à Ho Chi Minh et pour cette très bonne raison elles

ne se feront pas plus qu'en Corée. Pas plus qu'en Corée, un

« assainissement » du régime du Sud-Vietnam n'est conceva-

ble, et, encore moins qu'en Corée ou en Allemagne, le main-

tien indéfini de la situation actuelle ne représente une « solu-

tion ». L'Indochine reste un foyer d'incendie qui couve, non

seulement à cause de la division artificielle du pays en deux

- cet artificiel est devenu naturel à l'époque actuelle - mais

parce que le régime du Sud-Vietnam est totalement inconsis-

tant. La décomposition des couches privilégiées locales est telle

que non seulement il est impossible, avec ou sans le soutien

des impérialistes français et américains, de mettre sur pied

un régime parlementaire, comme en Allemagne occidentale,

mais qu'il est même très difficile d'y maintenir une dictature

efficace au moins sur le plan policier, comme en Corée du

Sud (6). Il est d'ailleurs important de noter que cette capitula-

tion totale du capitalisme français n'en est pas une pour

a

(6) La comparaison avec l'Allemagne permet de voir une des raisons les

plus importantes de la faiblesse de régimes comme celui de Syngman Ree

ou de Bao-Daï. Une des forces de l'idéologie bureaucratique est l'appel au

développement de la production, l'industrialisation, etc. Par définition, cet

aspect n'est efficace que dans les pays arriérés ou ceux parmi les pays

capitalistes dont la décadence arrêté le développement économique

(France). On peut expliquer pour un temps au paysan chinois qu'il est

peut être tout aussi misérable qu'auparavant, mais que maintenant on

construit des usines et des routes. Mais c'est là une chose impossible à

faire admettre à l'ouvrier allemand : exploiter pour construire des usines

et encore des usines, c'est ce que ses patrons ont fait depuis des siècles,

il n'y voit rien de nouveau. Toutes choses égales d'ailleurs, le stalinisme

aura donc beaucoup plus d'attrait et de force dans le cas d'un pays arriéré,

qu'effectivement il transforme, y jouant le « role historique » que la bour-

geoisie tardive a été incapable de remplir, que dans un pays avancé, où ce

rôle a été réalisé et continue à l'être. Dans le cas du partage d'un pays,

on comprend que la comparaison du développement des deux moitiés ren-

force le parti stalinien en Corée du Sud ou dans le Sud-Vietnam, et qu'elle

soit totalement dénuée de signification pour l'ouvrier de la Ruhr. Le Viet-

minh est appelé de ce fait à une influence accrue dans le Sud-Vietnam,

contre laquelle Bao Dai et ses marionnettes sont organiquement incapables

de lutter.

11

l'impérialisme américain ; celui-ci a préservé ce qui l'inté-

ressait principalement dans l'affaire indochinoise - le terri-

toire du Sud-Vietnam pouvant être utilisé comme base au cas

d'une guerre en Extrême-Orient.

Egalement clair est le caractère des « solutions >> données

en Afrique du Nord. En Tunisie, sous la pression d'une agi-

tation et d'une guerilla croissantes, qui risquaient de tourner

à la guerre tout court, Mendès France a été obligé pour sauver

l'essentiel — à savoir les intérêts économiques et militaires

de l'impérialisme français -- de céder une partie du contrôle

politique du pays à la bourgeoisie locale, espérant que celle-ci

serait obligée de s'appuyer sur lui chaque fois que le mouve-

ment des masses risquerait de poser le problème sur un plan

plus radical. Là encore, les problèmes essentiels ne sont pas

en fait réglés et ne le seront pas avec l' “autonomie interne".

Au Maroc rien n'a pu être fait, tellement la situation y

est inextricable ; l'absence d'une bourgeoisie locale sur

laquelle le capitalisme français pourrait pour un temps s'ap-

puyer, comme en Tunisie, rend impossibles des concessions

sauvegardant ses intérêts, et il est improbable que les quel-

ques miettes jetées par ailleurs à la population puissent conte

nir longtemps sa lutte contre la domination française.

Relativement à la C.E.D. et au réarmement allemand, la

tâche du gouvernement Mendès-France était de tirer aux

moindres frais le capitalisme français du guêpier où il était

allé se fourrer lui-même. Au-delà de la stupide mythologie

de la construction de l'Europe et de la supranationalité,

l'essence du problème allemand est claire : non seulement le

réarmement allemand est inévitable, parce que fermement

décidé par les Américains, mais, au-delà de la question du

réarmement, le retour de l'Allemagne à la place que sa puis-

sance lui confère dans le bloc occidental. Autrement dit, il

s'agit de consacrer ouvertement le recul de la France et l'acces-

sion de l'Allemagne à la place du "Troisième Grand" du bloc

atlantique. Il s'agit de reconnaître la réalité qui résulte du

rapport effectif des forces des deux capitalismes rivaux, et

cela ramène à ses véritables proportions la ridicule “tragédie"

de la C.E.D. Car ce rapport de forces pouvait être quelque

temps masqué ou limité dans son expression par des artifices

juridiques, mais non pas altéré dans son essence par des chif-

fons de papier.

La question s'est posée, on le sait, dès 1950, et en fait la

bourgeoisie française n'a jamais pu arriver à une solution

acceptable par tous ses éléments. La solution idéale pour le

12

capitalisme français eût été la réunification et la neutralisa-

tion de l'Allemagne ; garantie par les Américains, celle-ci per-

mettrait à la France de continuer à jouer le rôle de principale

puissance militaire du continent. Mais cette solution est abso-

lument inacceptable pour les trois principaux intéressés : les

Russes, qui n'abandonneront jamais pacifiquement leur zone ;

les Américains, qui non seulement comptent sur les divisions

allemandes mais ne désirent nullement laisser à portée des

Russes ce gage extraordinaire que serait une Allemagne uni-

fiée et désarmée ; en fin de compte, les Allemands qui aspirent

à occuper au sein du bloc atlantique la place qui correspond

à leur force.

La C.E.D. a été présentée par les politiciens français qui

l'ont inventée comme un moindre mal, par les "limites” qu'elle

posait au réarmement allemand, par la prépondérance qu'elle

octroyait à la France (nombre de voix supérieur accordé à la

France par rapport à l'Allemagne découlant du nombre res-

pectif de divisions, non participation directe de l'Allemagne

au Pacte Atlantique, espoir laissé à la France de pouvoir

manoeuvrer l'Allemagne en s'appuyant sur les quatres autres

pays), enfin par les avantages accordés à la France sur la

question sarroise. Mais en réalité, les possibilités effectives

d'un contrôle de l'Allemagne à travers le mécanisme de la

C.E.D. ont été dès le départ infimes. Et la lutte qui opposait

parmi les politiciens bourgeois partisans et adversaires de la

C.E.D. reflétait aussi bien une différence d'appréciation de ces

possibilités, que les oppositions plus profondes entre secteurs

ou groupes d'entreprises capitalistes « bien placés », qui

voyaient avec appétit un élargissement de leur marché aux six

pays, et les « mal placés » qui craignaient la concurrence alle

mande et le démantèlement graduel du système de protection

qui entoure la production française. D'autres facteurs sont

venus se greffer là-dessus, comme par exemple les perspectives

qu'ouvrait à la clique catholique du M.R.P. la domination

démo-chrétienne probable du parlement "européen".

Le déplacement des forces au sein de la bourgeoisie fran.

çaise et de ses politiciens de 1951 à 1954 a favorisé de plus en

plus les adversaires de la C.E.D. La raison véritable n'en a pas

été la découverte soudaine par le général König des méfaits

du militarisme ou par M. Daladier des possibilités de coexis-

tence pacifique avec la Russie, mais le développement relatif

de la situation du capitalisme français et allemand. Tandis

que le premier piétinait dans sa crise pendant ces trois années,

le second connaissait une expansion extraordinaire, dévelop-

pait sa production industrielle de 26 % et ses exportations

13

-

de 55 % (7). Il devenait de plus en plus clair que le mécanisme

de la C.E.D. servirait objectivement beaucoup plus à soumet-

tre le capitalisme français à l'Allemagne, qu'à faire contrôler

celle-ci par celui-là.

C'est fondamentalement ce raisonnement renforcé

par

les

résultats de la conférence de Bruxelles, où Adenauer a mon-

tré qu'il se savait le maître de la situation qui a conduit

au rejet de la C.E.D. Celui-ci évidemment ne réglait rien en

soi, sauf qu'il évitait dans l'immédiat au capitalisme français

le pire, à savoir la perte de nouvelles parcelles de son indé

pendance. Mais l'Allemagne ayant tous les atouts réels en

main devait obligatoirement imposer sa solution, inalgré les

stupides jubilations des journalistes français parlant de la

"gaffe” d'Adenauer à Bruxelles. Les astuces de Mendès-

France (8) n'ont pu empêcher que les accords de Londres

octroient à l'Allemagne beaucoup plus qu'elle n'avait obtenu

avec la C.E.D. (Wehrmacht indépendante, moindre limitation

des fabrications d'armements, participation au Pacte Atlanti-

que, remise sur le tapis du problème sarrois). L'essentiel de ce

que la bourgeoisie française avait voulu éviter par le moyen

de la C.E.D. est maintenant réalisé, et ce n'est pas l'engage-

ment anglais de maintenir quatre divisions en Allemagne (qui

auraient été maintenues de toute façon) ni le fantômatique

contrôle à exercer sur les armées européennes dans le cadre

du pacte de Bruxelles qui y changent quoi que ce soit d'es-

sentiel.

.

Le problème qui servira de test au degré de décomposition

de la bourgeoisie française est le problème économique. Lais-

sons de côté la rhétorique de Mendès France sur l'objectif

consistant à faire de l'économie française « l'économie d'une

grande nation moderne ». C'est là une tâche qui dépasse et la

durée et les moyens d'action d'un gouvernement capitaliste par-

lementaire et dont un tel gouvernement peut seulement aider

la réalisation si les facteurs essentiels en sont donnés par

ailleurs.

En réalité, il y a trois tâches précises qui se posent actuel-

lement au gouvernement. La première est d'éviter l'explosion

(7) Chiffres résultant de la comparaison des premiers semestres de 1961

et 1954.

(8) L' «intelligence » de celui-ci n'est pas en cause, même compte tenu

de l'avachissement des critères résultant de la succession de Pinay, Laniel,

etc., au pouvoir. Mais une situation historique comme celle du capitalisme

décadent fait que, dans le domaine de l'action, l' « intelligence » ne peut con-

duire tout au plus qu'à des astuces, car les conditions d'une création

politique ne sont pas objectivement données pour un politicien bourgeois.

La différence avec Bidault est que celui-ci fera des gaffes quelle que soit

la situation historique.

14

de luttes revendicatives des salariés, sur lesquels l'emprise syn-

dicale est de moins en moins efficace. La deuxième est de reg-

taurer la solvabilité du capitalisme français vis-à-vis de l'étran-

ger. La troisième, de rationaliser le fonctionnement du système

d'exploitation et en particulier de limiter dans l'intérêt général

du capitalisme les privilèges abusifs de certains groupes.

La création d'un « bon climat social » était le résultat visé

par les promesses concernant la révision périodique des salai-

res en fonction du niveau de la production et des prix. Or, les

mesures prises en octobre montrent qu'il s'agit d'une mystifica-

tion, et que Mendès-France ne fait rien de plus que ce que

Laniel et Faure avaient fait au début de l'année

en réalité

moins. Tout d'abord, l'augmentation accordée ne concerne que

le salaire minimum mensuel (porté au chiffre ridicule de

24.300 francs) tout comme la précédente. Cette dernière repré-

sentait une augmentation nominale de 15 % ; compte tenu de

la hausse du coût de la vie entre septembre 1951 - date où

le minimum légal avait été fixé à 100 francs l'heure et

décembre 1953, elle équivalait à une augmentation de 7,5 %

du salaire minimum réel. Du deuxième trimestre 1952 au

quatrième trimestre 1953, la production industrielle avait aug.

menté de 1,5 %, le total des heures-ouvriers effectuées avait

diminué de 3 %, le rendement horaire des ouvriers augmenté

de 5 %. L'augmentation en termes réels du salaire minimum

accordée en janvier 1954 était quelque peu supérieure à l'aug.

mentation de la productivité du travail pendant la période

considérée --- ce qui n'était évidemment qu'une goutte par rap-

port à l'énorme réduction des salaires réels qui avait eu lieu

depuis l'avant-guerre. Mais du quatrième trimestre 1953 au

deuxième trimestre 1954, la production industrielle a aug-

menté de 9 %, le total des heures-ouvriers effectuées n'a guère

varié (+0,3 %), le rendement horaire des ouvriers a donc

augmenté d'environ 9 % également ; en conclusion de quoi

Mendès-France, président d'un gouvernement « des travail-

leurs » (9), a bien voulu augmenter le salaire minimum de

5,6 % (l'augmentation en termes réels est même quelque peu

moindre, en raison d'une légère hausse du coût de la vie

depuis décembre 1953). (10) En deuxième lieu, la révision du

(9) Discours de Mendès-France à Louviers le 10 octobre.

(10) Voici les indices, tels qu'ils résultent du Bulletin Mensuel de l'INSEE,

pour le deuxième trimestre 1951 (avant la fixation du salaire minimum), le

quatrième trimestre 1953 (avant l'augmentation de ce salaire par Faure)

et le deuxième trimestre 1954 (avant la “révision” Mendès-France) :

Production industrielle

144 147 159

Heures-ouvriers

131,2 127,6 127.8

Rendement par heure-ouvrier

109,8 115,2 124,4

Coût de la vie à Paris

128,1 141,5 143,5

15

salaire minimum ne concerne qu'une minorité des salariés ;

pour les autres, les répercussions de l'augmentation seront pro-

portionnellement moindres que celle-ci, si même elles ont

lieu. Quant à l'appel à la conclusion de conventions collectives,

les ouvriers n'avaient pas besoin du gouvernement pour y pen-

ser. Mais ils savent que le contenu de celles-ci ne dépend que

de leur propre combattivité et de leur capacité d'imposer au

patronat et aux syndicats des concessions par la force.

Ainsi, les promesses de Mendès-France sur la liaison des

salaires avec la production se sont révélées, comme il fallait

s'y attendre, de la simple démagogie. Même en supposant d'ail-

leurs que le gouvernement les eût tenues, ou qu'il le fasse dans

l'avenir, la mystification en serait à peine moins grande. Le

salaire réel horaire moyen dans l'industrie est actuellement de

15 ou 30 % inférieur à celui de 1938 (selon qu'on tient ou non

compte des cotisations patronales à la Sécurité sociale), et ce

bien que le rendement du travail ait augmenté d'au moins

20 % (11). Il y a eu donc une énorme redistribution du revenu

national en faveur du capital et au détriment du travail depuis

la guerre. En liant les augmentations futures de salaire à l'ac-

croissement de la production, une révision périodique des

salaires même “honnête" ne ferait que ratifier définitivement

l'immense spoliation des ouvriers et l'annulation des conquê.

tes de 1936 que la bourgeoisie française, avec la complicité

des staliniens, a pu commettre depuis 1945 sous le prétexte

de la "reconstruction”.

La deuxième tâche est la restauration de la solvabilité du

capitalisme français vis-à-vis de l'étranger. La situation actuelle

de l'économie française est meilleure qu'elle ne l'a jamais été

depuis vingt-cinq ans. Les prix sont stables depuis deux ans et

demi, la récession de 1952-53 a été surmontée et, depuis ce

printemps, la production industrielle dépasse tous ses records,

la récolte de cet été (à l'opposé de ce qui s'est passé dans la

plupart des autres pays) a été très bonne, la productivité du

(11) Pour éviter de longues discussions statistiques, il suffit de citer le

rapport de la Commission des Affaires Economiques de l'Assemblée Natio-

nale (“Le Monde” du 31 août 1954) : « Même si l'on tient compte de tous

les avantages sociaux et de l'allongement de la durée du travail, il n'est

pas certain que le pouvoir d'achat du salaire moyen ait retrouvé son niveau

d'avant guerre ». Supposons que cela soit certain, Si le salaire total de

l'ouvrier est le même maintenant, avec une semaine moyenne de travail

de 44,5 heures, qu'en 1938, où cette semaine était de 38,8 heures, le salaire

réel horaire actuel est égal à 38,8/44,54* soit 87 % de celui de 1938, ceci

en y incluant les « avantages sociaux Si l'on exclue ceux-ci, il ne repré-

sente plus que 72 % de celui d'avant guerre (les « charges annexes du

salaire » sont passées de 15 % à 40 % du salaire direct de 1938 à mainte-

nant). D'un autre côté, de 1938 au premier semestre 1954 la production

industrielle (bâtiment exclu) augmentait de 55 % ; le total des heures-

ouvriers effectués de 27,5 %, donc le rendement par heure-ouvrier de 21 %

(chiffres calculés d'après le Bulletin Mensuel de l'INSEE, août 1954).

16

travail dans l'industrie s'accroît rapidement tandis que les syn-

dicats réussissent à faire taire aux ouvriers leurs revendica-

tions. La tache noire au tableau est le déficit des paiements

extérieurs. Malgré une augmentation importante des exporta-

tions, ce déficit reste encore élevé et n'est couvert que grâce

à l'aide” reçue des Etats-Unis (de l'ordre d'un milliard de

dollars par an). Or, d'un côté, cette aide doit diminuer rapi-

dement à la suite de l'arrêt de la guerre d'Indochine et de

la diminution des commandes d'armement passées pour le

compte des Etats-Unis à l'industrie française. D'un autre côté,

le déficit n'est actuellement ce qu'il est que par l'action d'une

série de facteurs qui doivent disparaître plus ou moins rapi-

dement : les subventions accordées par l'Etat aux exporta-

tions, le maintien quasi-intégral des restrictions quantitatives

à l'importation. Le gouvernement sera obligé d'abroger en

grande partie ces dernières, non pas par foi au libéralisme,

mais parce qu'il risque de s'attirer des représailles qui peuvent

lui coûter cher (12). Il n'est même pas certain qu'il pourra

maintenir les subventions à l'exportation. De toute façon, l'abo-

lition des restrictions quantitatives aurait à la fois le résultat

d'accroître les importations, donc le déficit extérieur, et de

créer une crise pour des nombreuses industries ou entreprises

françaises qui ne peuvent, au taux actuel du change, suppor-

ter la concurrence internationale.

L'issue technique est la dévaluation. Il est probable qu'à

400 ou 420 francs le dollar, l'économie française pourrait équi-

librer ses comptes extérieurs. Cependant une dévaluation n'est

pas simplement une manipulation monétaire ; elle comporte

un aspect réel car un déficit extérieur signifie que l'économie

considérée dépense à l'étranger plus qu'elle n'en gagne. La

suppression du déficit par une dévaluation signifie que désor.

mais elle devra donner davantage, recevoir moins, ou les deux

à la fois. Si la production nationale ne peut pas augmenter à

court terme, et dans les directions voulues (ce qui semble bien

être le cas actuel de la France), l'équilibre ne peut être atteint

que par un sacrifice réel, par le fait que l'économie en ques-

tion renoncera à une partie de ses dépenses totales, corres-

pondant à ce déficit. Cela revient toujours en pratique à limiter

la consommation des salariés, la hausse des prix intérieurs

faisant normalement suite à la dévaluation n'étant qu'en partie

compensée par les augmentations de salaire. Le succès de la

dévaluation (c'est-à-dire le fait que tous les prix et les coûts

(12) Une des raisons du développement des exportations françaises pen-

dant les deux dernières années est que les autres pays capitalistes euro-

péens ont aboli pour l'essentiel leurs restrictions quantitatives à l'impor-

tation,

17

.

intérieurs ne se retrouvent pas après l'opération exactement

au même niveau, en termes de monnaie étrangère, qu'aupara-

vant) présuppose donc que la classe ouvrière accepte la réduo

tion du salaire réel qui en résulte. Cette acceptation dépend à

son tour d'une foule de facteurs, qui dépassent évidemment le

plan économique. Actuellement en France il paraît difficile

que le prolétariat ne réagisse pas à une réduction de son salaire

réel de l'ordre de 3 à 5 % qu'exigerait probablement le "suc-

cès" de la dévaluation. Le gouvernement Mendès-France, avec

sa relative “popularité”, serait le mieux désigné pour faire

avaler cette réduction aux ouvriers.

Le troisième problème qui se pose au gouvernement, la limi-

tation des privilèges des divers groupes capitalistes dans l'in-

térêt de l'ensemble du système, est beaucoup plus complexe

et présente plusieurs aspects.

Tout d'abord, les privilèges au sens strict, par quoi le bud-

get de l'Etat devient la source des profits de certains groupes,

profits qui eussent été impossibles dans un fonctionnement

normal de l'économie capitaliste. L'exemple typique (mais nul-

lement unique) est celui des betteraviers. Il y a peu à dire sur

ce cas, car tout ici dépend du rapport des forces entre les

divers groupes privilégiés et entre leurs agents politiques et

parlementaires. Les garanties que leur donne Mendès-France

en procédant par étapes et en continuant à faire supporter par

le budget les frais des opérations d'assainissement" sont subs

tantielles, mais même de cette façon il n'est pas exclu qu'il soit

renversé sur une question de cette nature.

Ensuite, le système de protection de l'industrie française

dans son ensemble, assurée maintenant par des droits de

douane particulièrement élevés et par les restrictions quanti,

tatives à l'importation, et complétée sur le plan intérieur par la

cartellisation de presque tous les secteurs de la production. On

a vu que le capitalisme français est actuellement obligé d'ac

cepter une diminution de ce degré de protection, et en parti

culier de supprimer l'essentiel des restrictions quantitatives.

Ceci met en question les profits et dans certains cas l'existence

des entreprises les moins modernes, même si la libération des

importations était accompagnée d'une dévaluation de l'ordre

qu'on a envisagé plus haut. Pour les grandes entreprises, le

choc ne sera pas trop fort. Elles ont en général profité des

années d'après guerre pour étendre leur capacité de produc-

tion, moderniser et rationaliser leurs procédés de fabrication;

même si elles n'augmentaient pas le volume de leurs ventes, les

baisses de coût unitaire qu'elles réalisaient ainsi se traduisaient

pour elles par des profits unitaires en augmentation. Si les

18

importations étaient libérées et les entreprises peu producti-

ves éliminées, les ventes de celles-ci seraient partagées entre

les importations et les grandes entreprises françaises, qui pour-

raient compenser par une extension de leur chiffre d'affaires

les légères baisses de prix résultant éventuellement d'un cer-

tain degré de concurrence étrangère.

Dans ce domaine aussi la politique de Mendès-France vise

à adoucir la transition et à limiter au minimum les pertes que

les capitalistes les plus mal placés pourraient subir. Le « Fonds

de reconversion » institué par le gouvernement met en somme

à la charge du budget -- c'est-à-dire de la population dans son

ensemble --- les frais de sauvetage des capitalistes qui en sont

indignes d'après la loi même de leur système et qui auraient

dû être éliminés purement et simplement. Dans la plupart des

cas, d'ailleurs, il ne s'agit même pas de cela : le matériel de

ces entreprises est amorti depuis longtemps, leurs profits ont

été investis ailleurs, les entreprises ont continué à fonctionner

grâce à la protection douanière et quantitative. Les subventions

de modernisation seront dans ce cas un don au deuxième degré,

permettant à ces capitalistes de revaloriser des vieilles boîtes

qu'ils avaient consciemment et dans leur intérêt laissé dépérir.

Enfin, pour ce qui est de l'agriculture, certaines des absurdi-

tés les plus flagrantes de la situation actuelle (excédents de vin,

par exemple) peuvent être amendées ; mais la rationalisation

de la structure agraire du pays et, en général, la création d'une

"grande économie moderne" impliquerait des transformations

bien plus radicales (entre autres, le transfert d'une bonne moi-

tié de la population paysanne dans l'industrie) que celles que

le gouvernement a la possibilité ou même le désir de réaliser.

Les solutions données jusqu'ici par le gouvernement Mendès

France aux divers problèmes qui se posaient ont consiste en des

abandons totaux (Indochine, réarmement allemand) ou partiels

mais qui laissent en suspens l'essentiel (Tunisie) ou en un rafis-

tolage qui ne rompt pas fondamentalement la ligne suivie

les gouvernements précédents (mesures économiques). Telles

quelles, cependant, ne serait-ce que du fait qu'elles consacrent

la situation réelle du capitalisme français, elles représentent

une certaine rationalisation.

Est-il question d'aller plus loin ?

Les limites objectives posées à l'action de Mendès-France

sont clairement dessinées : il ne s'agit pas évidemment des

limites fondamentales qui sont celles d'un gouvernement capi-

taliste (on laissera à M. Martinet le soin de les explorer), mais

de celles, bien plus étroites, qui découlent de la situation du

capitalisme français, puissance de troisième ordre, vivant dans

19

la dépendance de l'impérialisme américain, essayant d'en alté-

rer quelque peu le degré mais ne pouvant ni voulant en chan-

ger la nature, disposant d'une base économique étroite qu'on

peut aménager mais dont il est exclu qu'on puisse désormais

faire « une grande économie moderne ». C'est ce dernier cadre

qui détermine objectivement le maximum de ce que Mendès-

France pourrait faire.

Mais ceci ne garantit nullement que ce maximum sera réa-

lisé effectivement. Des limites beaucoup plus étroites sont

posées à l'action de Mendès-France par les conditions politi.

ques et parlementaires, et en particulier par la décomposition

politique de la bourgeoisie française. Il est possible historique-

ment et conforme aux intérêts généraux du capitalisme fran-

çais de limiter les privilèges des betteraviers ou des industriels

du textile, mais il n'est pas certain que les agents de ceux-ci

dans le Parlement laisseront Mendès France ou n'importe qui

d'autre le faire. Ceci n'est d'ailleurs qu'une autre manière d'ex-

primer ce fait primordial, que le gouvernement Mendès-France

ne s'appuie sur aucune force politique propre, ni dans le

Parlement, ni dans le pays. Sa majorité caleidoscopique n'est

liée ni par une idéologie, ni par une organisation. Les divers

partis n'y ont participé qu'avec des arrière-pensées diamétra-

lement opposées. Pour le P.C., il s'agissait d'un soutien con-

joncturel aussi longtemps que Mendès-France était amené à

s'opposer à la politique américaine (Indochine, C.E.D.) ; il se

tournera évidemment contre lui à propos du réarmement alle.

mand et des problèmes économiques. Le désarroi et la confu-

sion des partis bourgeois et des socialistes ont pu jouer pendant

un certain temps pour Mendès-France, mais iront en diminuant

et risquent d'ailleurs aussi bien de jouer contre lui. Dans le

pays, Mendès-France est sans influence sur la classe ouvrière.

Il essaie de se créer une base politique en appelant à la

petite bourgeoisie et de fait, son seul soutien possible serait

un courant petit bourgeois "radical-socialiste" au sens de la

belle époque. Mais la saison est trop avancée pour qu'un tel

courant puisse actuellement prendre de l'importance, encore

moins s'organiser en une force politique coherente. L'emprise

des partis existants sur le corps électoral ne peut pas être

brisée par des causeries hebdomadaires. Un parti nouveau

autour de Mendès France ne ferait qu'ajouter à l'effritement

politique de la bourgeoisie sans pouvoir susciter un regroupe-

ment de l'ampleur nécessaire pour garantir la stabilité gouver-

nementale. Que le gouvernement tombe en novembre ou en

juillet, il n'aura été qu'un entracte dans la comédie de la

IVe République.

.

20

1

Résumons-nous. Le gouvernement Mendès-France représente

une tentative du capitalisme français de réduire le degré de

sa dépendance par rapport aux Etats-Unis et en même temps

de rationaliser dans une certaine mesure l'organisation de son

économie et de son domaine colonial. Cette tentative ne pou-

vait avoir lieu (comme le prouve l'investiture manquée de

Mendès-France en 1953) que sous la menace de la catastrophe.

Le gouvernement ne pourra pas survivre longtemps à la solu-

tion des problèmes qui présentaient une urgence extrême. Sur

le contenu de ces “solutions” il n'est pas besoin de revenir :

là où il ne s'agit pas d'amputations, elles ne sont que du rafis-

tolage.

Quant à la classe ouvrière, si elle a été en partie influencée

par la propagande stalinienne sur la C.E.D., elle sait qu'elle

n'a pas plus à attendre de Mendès-France que de Laniel ou de

Pleven. Les quelques augmentations de salaire qu'elle a pu

obtenir depuis l'année dernière ont été moins importantes que

l'accroissement de son rendement. La révision périodique des

salaires, promise par le gouvernement, s'est révélée une

mystification et ne serait, dans le meilleur des cas, destinée

qu'à consacrer définitivement (en liant toute augmentation ulté-

rieure des salaires à l'augmentation de la production), la redis-

tribution du revenu social en faveur du capital et l'extinction

des réformes de 1936 qui ont eu lieu depuis la guerre. La domi-

nation capitaliste ne change pas avec le nom du Président du

Conseil ; elle peut seulement présenter une anarchie interne

plus ou moins grande, un visage plus brutal ou plus raffiné.

PIERRE CHAULIEU.

- 21

1

La bombe H et la guerre apocalyptique

Lorsqu'en 1918, après la capitulation de l'Allemagne impé.

riale, un clairon désuet se mit à sonner le « Cessez le feu >

et qu'un silence insolite succéda tout à

coup

à

quatre années

de vacarme meurtrier, la guerre de 1939-45 vivait déjà d'une

existence fragile : les deux armes dominantes qui allaient être

les siennes le char d'assaut et l'avion de combat étaient

déjà nées dans le sein de leur mère moribonde. Pourtant ces

rejetons déjà vivaces durent tomber en sommeil durant vingt-

deux ans avant d'accéder à une maturité véritablement fulgu-

rante. C'est dans les plaines de la Pologne que s'affirma la

toute puissance du char. Rommel, l'homme qui en fut peut-

être l'incarnation la plus parfaite, était un de ses pires détrac-

teurs, alors même qu'il franchissait la frontière polono-alle-

mande. Trois ou quatre semaines plus tard, l'arme avait con-

quis l'homme et l'homme avait dominé l'arme. Certes il ne

s'agit là que d'une anecdote et il serait puéril, comme certains

le font, de limiter le phénomène guerrier à de telles anecdotes.

L'intérêt de cette histoire, qui a été celle du Grand Etat-Major

allemand pris dans son ensemble, réside uniquement en ceci :

l'arme dominante nouvelle, qui avait vu le jour lors de la

précédente guerre, ne s'est affirmée en tant que telle que dans

la nouvelle guerre elle-même. Ainsi le char, cette arme domi-

nante qui existait depuis 1917, ne s'est affirmé comme telle

que vingt-trois ans plus tard et uniquement à la faveur de

l'action guerrière elle-même.

Si maintenant nous envisageons la guerre 1939-45, quel est

le tableau qui se déroule devant nous ? Un tableau tout diffé

rent. Lorsque le 6 août 1945 éclata la bombe d’Hiroshima, non

seulement ce fut la première manifestation de l'antagonisme

nº 1 du monde d'après guerre, celui entre les Américains et

les Russes, mais encore ce fut clairement, aux yeux du monde

entier stupéfait, la naissance et l'affirmation de l'arme domi-

nante de demain. Toute la stratégie de la guerre qui venait

-22

de se terminer se trouvait reléguée d'un seul coup au musée

de l'histoire. Toute nouvelle stratégie à venir devait s'organi-

ser autour de la bombe atomique comme arme dominante.

Oui tout cela était clair, d'une clarté véritablement aussi

aveuglante que celle de la bombe elle-même. Pourtant à partir

de ce point de départ solide tous les raisonnements ultérieurs

des hommes d'Etat plus ou moins autorisés, de la presse, de

l'opinion publique même, ne servirent qu'à répandre la pire

des confusions. La clarté fit place à l'obscurité la plus totale.

Et avec l'obscurité vint l'obscurantisme avec les élucubrations

du type guerre apocalyptique, conception digne des auteurs

ignares et primitifs de cette Bible, qui ne pouvaient imaginer

l'élimination de l'aliénation qu'au moyen de la destruction

totale de la société, exploiteurs et exploités ensemble. L'appa.

rition de la bombe H poussa la confusion à son paroxysme.

Pourtant, à la fois l'explosion de la bombe H et l'enchaîne

ment des événements qui ont abouti à cette explosion, per-

mettent justement d'opérer un reclassement rationnel des

valeurs mises en cause et dont la compréhension est mainte-

nant à la portée de chacun. Logiquement deux erreurs con-

jointes sont à l'origine matérielle de la confusion qui règne.

La première porte sur l'appréciation de la stratégie prévalente

lors de la dernière guerre en matière de bombardements dits

stratégiques ; et cette erreur-là a semblé trouver sa confirma-

tion dans les conditions qui ont été celles du lancement des

bombes d'Hiroshima et de Nagasaki. La seconde porte sur la

ou les conceptions possibles d'une stratégie atomique et trouve

son origine dans la longue durée du monopole américain de

la bombe A et dans les tergiversations et les controverses des

sommités stratégiques américaines. L'objet de cet article con.

sistera d'abord à essayer de voir de plus près ce qu'il en est

de ces deux points.

LE BOMBARDEMENT STRATEGIQUE

COMME STRATEGIE

Les raids aériens massifs qui ont eu lieu durant cette guerre,

les souffrances des populations civiles, le souvenir quasi indé

lébile qu'en ont gardé tous ceux qui sont passés par cette

terrible expérience, la longue misère des survivants dans des

villes dévastées, tout cela a concouru à répandre dans l'opi-

nion populaire l'idée que le bombardement stratégique, ou

plus exactement le bombardement de terreur, constitue le fin

23

mot de la guerre et constituera la seule réalité de la guerre

de demain. L'immense tragédie d'Hiroshima et de Nagasaki

n'a fait que confirmer ce sentiment. Une telle réaction n'est

que trop compréhensible. Elle n'exprime pourtant rien d'autre

que la haine des peuples contre des guerres qui ne sont pas

les leurs, sur lesquelles ils n'ont aucun contrôle et qui les

dépassent dans leurs moyens et leur sont étrangères dans leur

idéologie.

L'attitude des cercles dirigeants est toute différente. C'est

eux qui détiennent le pouvoir et la guerre en question, c'est

leur guerre. Ils se penchent sur les problèmes qu'elle pose

avec le plus grand sérieux. Pour eux le massacre des popula-

tions celles de leur pays comme celles de l'adversaire

constitue un facteur secondaire, subordonné à ce qu'ils appel-

lent la victoire, leur victoire. Voyons ce que dit le général

américain Gruenther, chef militaire du N.A.T.O. (S.H.A.P.E.) :

« Si les Russes attaquent, ils auront au début des succès, mais

en fin de compte ils seront battus. » Le chef d'état-major russe

pense certainement : nous ne sommes pas à l'abri de revers

mais nous vaincrons en définitive. Pour les classes dirigeantes

donc la théorie de la guerre est une chose extrêmement sérieu-

be. Leur misérable sort de privilégiés en dépend.

Les masses laborieuses, et plus particulièrement le proléta-

riat industriel, ont un point de vue entièrement autre. En

matière de privilèges leur sort est réglé depuis toujours : ils

n'en ont aucun. Cela doit leur donner une liberté d'esprit que

n'ont certes pas leurs exploiteurs. La guerre pour elles n'est

qu'un surcroît d'exploitation, de misère et de sang. C'est une

grande tragédie au sein d'une tragédie encore plus grande.

Mais, par là même, c'est un phénomène qui a ses limites et

qui est donc susceptible d'être dominé. Normalement les

exploités doivent être en mesure de dominer les théories de

la guerre au lieu d'être dominés par elles. Chaque fois que

dans l'histoire les masses elles-mêmes sont rentrées en mouve-

ment elles en ont fait la preuve dans l'action. Le prix qu'elles

ont payé cependant a toujours été trop lourd. Pour la victoire

de la révolution il ne doit plus en être ainsi à l'avenir. Pour

cela il faut éduquer l'avant-garde prolétarienne dans la cri-

tique des théories des classes dominantes sur la guerre. Depuis

un demi-siècle l'extraordinaire accélération de l'évolution des

phénomènes guerriers a fait naître les théories les plus extrê-

mes et en même temps les a mises à l'épreuve. Nous allons

maintenant, à propos des bombardements « stratégiques »,

avoir l'occasion d'en étudier un des cas les plus frappants.

24

Un général d'aviation italien, du nom de Douhet (suivi d'ail-

leurs par les Américains Mitchell et Seversky) avait, dès 1920,

formulé une théorie suivant laquelle l'avion de bombardement

était devenu une arme si dominante et si décisive qu'elle

rendrait à l'avenir inutile toutes les autres. Plus précisément,

suivant cette théorie, la puissance militaire étant basée sur la

production industrielle et sur le moral des civils, une fois

privée de ces deux sources d'énergie, elle doit automatique-

ment s'effondrer. Par conséquent, ce qui est nécessaire c'est

d'obtenir la maîtrise de l'air et d'anéantir ensuite ces deux

fondements de la puissance. Durant cette dernière guerre cette

théorie, dans sa rigueur absolue, ne fut jamais entièrement

adoptée. Mais elle influença profondément la stratégie anglo-

américaine. C'est, avec cette restriction à l'esprit, que nous

ferons la citation suivante du général anglais Fuller, auteur

du livre classique “L'influence de l'armement sur l'histoire"

« Quoique entre 1939 et 1942, chaque grande offensive ait

démontré clairement qu'une conquête rapide, et par consé-

quent le raccourcissement de la guerre, dépendait de l'étroite

coopération des forces terrestres et aériennes, depuis 1942 les

Anglais et les Américains se fièrent surtout à ce que l'on

appela le bombardement stratégique. La théorie de Douhet

fut si bien acceptée (1), qu'en 1944, parlant du budget de

l'armée, le secrétaire d'Etat britannique à la Guerre disait :

"Nous avons

abouti à cette situation étonnante : la main-

d'ouvre consacrée à la production des bombes lourdes seules

est arrivée à être aussi importante que celle qui est assignée

à la production de tout l'équipement de l'Armée de terre." (2)

(1) Cette théorie ne fut en fait jamais entièrement « acceptée », pour la

bonne raison qu'un véritable bombardement stratégique, conforme à l'idée

que s'en faisait Douhet, et que l'on doit se faire, s'est révélé étre, dans les

conditions prévalentes, une entreprise irréalisable, Fuller s'en rend compte

lui-même lorsqu'il dit quelques lignes plus loin : « Pour justifier l'appella-

tion de "stratégique”, une fois satisfaits les besoins de l'armée en appui

aérien, le reste des forces de bombardement aurait dû être employé, non

pas contre les centres industriels ennemis, mais contre les sources d'énergie

et de communication. Si les mines de charbon et les usines d'essence syn-

thétique avaient été le plus rapidement possible l'objet d'un bombardement

constant, peu à peu, toutes les industries lourdes de l'Allemagne auraient

da fermer sans avoir subi de dommage. Ce ne fut qu'à la dernière période

de la guerre en Europe que l'on a eu recours à cette méthode d'attaque

systématique et le manque d'essence amena alors l'Allemagne à un effon-

drement total, » Malheureusement pour cette belle critique, tant que la

défense allemande resta réelle, un tel bombardement "stratégique" correct

fut positivement impraticable dans la majorité des cas.

(2) C'est sur le plan productif, et dans cette mesure uniquement, que la

stratégie de type Douhet a quand même été acceptée. A l'époque de la

détermination de la stratégie au niveau de la production de moyens de

destruction rien n'est plus engagé que les idées militaires, rien n'est plus

lourd de conséquences que le choix que l'on fait de favoriser la production

d'une arme plutôt que d'une autre.

25

Le résultat », poursuit Fuller, « fut que, au lieu d'une offen-

sive coordonnée, on livra deux batailles séparées ; l'une sur

le champ de bataille avec une puissance aérienne insuffisante,

l'autre contre les villes ennemies, avec des forces surabon-

dantes. Dans ces dernières attaques les pertes culturelles,

domestiques et humaines furent effrayantes. » Fuller considère

que cette orientation se solda, en fin de compte, par un échec

coûteux. De cet échec cependant il ne dit pas grand-chose.

C'est à l'aide du livre de Blackett, intitulé "Les conséquen-

ces militaires et politiques de l'énergie atomique" (1949), que

nous pourrons mesurer l'ampleur de cet échec et surtout com-

prendre sa signification profonde.

Un mot d'abord sur son auteur. Professeur de physique à

l'Université de Manchester, Prix Nobel 1948, meinbre du

comité consultatif sur l'énergie atomique, Blackett était durant

la guerre un des membres les plus éminents des « groupes

opérationnels » dont la conception a vu le jour en Angleterre

au début de la guerre et dont les U.S.A. ont développé l'em-

ploi, à leur tour, avec une ampleur inouïe. La recherche opé-

rationnelle qui était l'objet de ces groupes a pour but essen.

tiel l'analyse scientifique des opérations de guerre. L'utilisa-

tion des méthodes statistiques et du calcul des probabilités

se substitue ici à la simple expérience et au « bon sens ». C'est

ainsi que le problème de la protection des convois maritimes

contre les attaques par sous-marins a été résolu durant cette

guerre par l'adoption des grands convois au lieu des petits

convois, contrairement à l'opinion qui était alors la plus

répandue, et ceci avec succès. Le livre de Blackett a pour

ambition d'appliquer ces méthodes des groupes opérationnels

aux bombardements de la dernière guerre, et d'en extrapoler

les enseignements à la guerre atomique A (c'est-à-dire utilisant

uniquement des simples bombes atomiques). Sans vouloir le

suivre sur ce terrain particulier, déjà dépassé par la bombe H,

voyons de plus près les jugements que porte l'auteur sur le

rôle de l'aviation dans la guerre européenne 1939-1945 et qui

constituent la matière du chapitre II de son ouvrage. Les

sources qu'il a utilisées sont essentiellement celles de la com-

mission américaine d'enquête sur les bombardements straté-

giques (U.S.S.B.S.). En effet, ainsi que le rapporte Eisenhower

en conclusion de son livre "Croisade en Europe", la première

tâche de l'Armée américaine dès la fin de la guerre a été de

lancer l'opération « Histoire ». Les moyens mis en cuvre

furent énormes et d'ailleurs mis en place au cours de la guerre

elle-même ; aussi la section historique de l'Armée s'est-elle

26

fort bien acquittée de sa tâche. Le matériel ne manquait pas,

après cinq années d'une guerre gigantesque.

On avait enfin l'occasion, pensait-on, de régler la plus grave

des controverses théoriques posée par la guerre moderne, celle

dont les promoteurs avaient pour noms Douhet, Mitchell et

Seversky. Voici en quels termes Blackett la définit à son tour :

* Fallait-il utiliser en premier lieu l'aviation pour des

opérations tactiques en soutien des forces terrestres et en liai-

son étroite avec celles-ci ; ou bien pour des opérations straté.

giques, dirigées loin à l'intérieur du territoire ennemi contre

les usines, des installations militaires, etc..., indépendemment

du déroulement des autres opérations militaires...? L'échelle

des destructions pouvait-elle être telle que la volonté de résis-

tance de l'ennemi fut sérieusement amoindrie ? Les enthou-

siastes prétendaient même que cette action pouvait avoir une

envergure suffisante pour provoquer à elle seule une capitu-

lation. » Sur la base de l'analyse des opérations aériennes de

la dernière guerre, et compte tenu des moyens existant alors,

l'auteur (d'accord en cela avec la plupart des critiques mili-

taires sérieux) conclut en ces termes : « ... cette conception

stratégique a conduit à la tentative de vaincre l'adversaire par