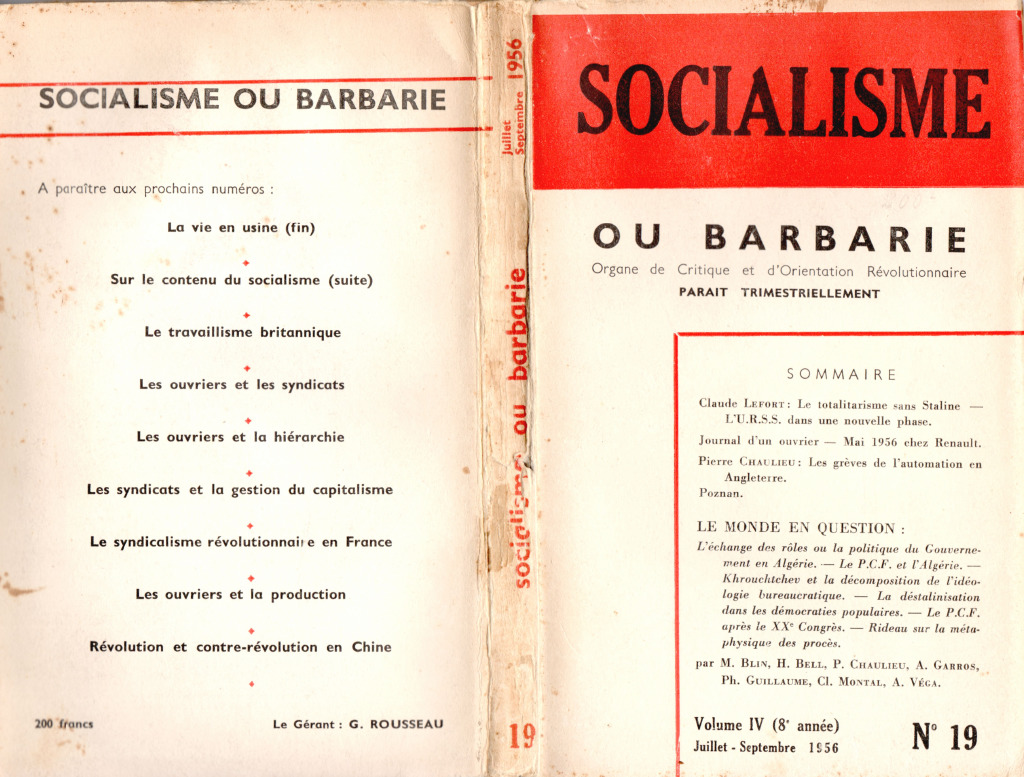

LEFORT, Claude: Le totalitarisme sans Staline - L'U.R.S.S. dans une nouvelle phase 19:1-72 = Éléments d'une critique de la bureaucratie

Journal d'un ouvrier: Mai 1956 chez Renault 19:73-100 = Journal d'un ouvrier

CHAULIEU, Pierre: Les grèves de l'automation en Angleterre 19:101-115 = FR1956E*

Poznan 19:116-120

LE MONDE EN QUESTION:

De janvier à juin 19:121

BLIN, M.: L'échange des rôles ou la politique du gouvernement en Algérie 19:122-124

MOLLET, Guy (extrait d'un discours) 19:124

P. L. K.: Le choc psychologique 19:125

L'opposition impossible (avec une déclaration de Pierre Mendès-France) 19:125

La réalité (extraits d'Humanité et du Monde) 19:126

Le commentaire de la réalité (extrait d'un éditorial de L'Express) 19:126-127

GARROS, A.: Le P.C. et l'Algérie 19:127-130

Le P.C.F. vu par le Ministre de l'intérieur (déclaration de Bougès-Maunoury) 19:131

CHAULIEU, P[ierre]: Khrouchtchev et la décomposition de l'idéologie bureaucratique 19:131-138 = FR1956F*

La Pravda s'inquiète des effets de la nouvelle démocratie (cité par Le Monde) 19:139

En Hongrie Rakosi dénonce les abus de la liberté (cité par Le Monde) 19:139

En T[c]hécoslovaquie, Kopecky attaque étudiants et écrivains 19:139-140

...Et Novotny critique les militants (d'après Le Monde) 19:140

Un parti des vieux bureaucrates 19:140 = FR1956G

BELL, H.: La déstalinisation dans les démocraties populaires 19:141-143

Rakosi se déstalinise (cité par Le Monde) 19:143-144

GUILLAUME, Ph.: La déstakhanovisation en Pologne 19:144-145

De l'État de siège à La Nouvelle Critique 19:145-146

Il y a des limites à tout (extraits de Pierre Hervé, Lettre à Sartre et N. Khrouchtchev, Rapport dit "secret" suivi d'un commentaire) 19:146-147

VÉGA, A.: Le P.C.F. après le XXe Congrès 19:147-152

L'ingénuité déconcertante des chefs géniaux (A. Wurmser, L'Huma-Dimanche) 19:153

CHAULIEU, P. Rideau sur la métaphysique des procès 19:153-159 = FR1956H*

Les voix du silence (extraits de L'Express et d'A. Wurmser à Thierry Maulnier, L'Huma-Dimanche suivi d'un commentaire) 19:160

De la justice socialiste considérée comme exercice de tir (A. Wurmser, L'Huma-Dimanche, suivi d'un commentaire) 19:160

Après tout, c'était leur faute (A. Wurmser, L'Huma-Dimanche avec commentaires) 19:160

À PARAÎTRE AUX PROCHAINS NUMÉROS

Socialisme ou Barbarie - NO. 19 (JUILLET-SEPTEMBRE 1956)

Table des matières

SOCIALISME OU BARBARIE

Paraît tous les trois mois

42, rue René-Boulanger, Paris-Xe

C. C. P.; Paris 11987-19

Comité de Rédaction:

P. CHAULIEU - C1. MONTAL

D. MOTHE

A. VEGA

Gérant: G. ROUSSEAU

Le numéro

200 francs

600 francs

Abonnement un an (4 numéros)

Volumes déjà paris I, n°S 1-6, 608 pages; II, nºs 7-12,

464 pages; III, nº$ 13-15, 472 pages) : 500 fr. le volume.

SOCIALISME OU BARBARIE

totalitarisme

Le

L'U.R.S.S. DANS UNE NOUVELLE PHASE

sans Staline

Le nouveau cours de la politique russe inauguré depuis la

mort de Staline et illustré avec éclat par le XX° Congrès a une

extraordinaire portée dont on ne saurait prendre conscience

sans apercevoir le bouleversement social qui en est à l'origine.

En révélant et en consacrant ce bouleversement, il marque un

moment décisif dans l'histoire mondiale. Il a une signification

proprement révolutionnaire car il suppose --- par delà les per-

sonnages qui s'agitent à la tribune du Congrès, inventent de

nouveaux artifices de domination, parlent avec emphase de

l'édification du communisme, maudissent un ancêtre hier en-

core sacré héros civilis ur, décident une à une des tâches de

dizaines de millions d'hommes - les hommes eux-mêmes qui

n'ont pas la parole, mais dont les nouveaux besoins, les nou-

velles activités dans la production ,la nouvelle mentalité ont

provoqué une rupture avec le passé et la liquidation de celui

qui en fut l'incarnation incontestée. Révolutionnaire l'évène-

ment l'est parce qu'il désigne, non pas un changement d'orien-

tation politique de caractère conjoncturel, mais une transfor-

mation totale qui affecte le fonctionnement de la Bureau-

cratie en tant que classe, la marche des institutions essentielles,

l'efficacité de la planification, le rôle du parti totalitaire, les

rapports de l'Etat et de la société, parce qu'il exprime, au plus

profond, un conflit inhérent au système d'exploitation fondé

sur le capitalisme d'Etat.

En URSS comme ailleurs se manifeste le poids décisif

des classes exploitées; comme ailleurs la conduite de la classe

dominante s'avère déterminée par le souci d'assurer par de

nouveaux moyens une domination à laquelle ne suffit plus la

simple coercition et, comme ailleurs, le proletariat se trouve

affronter des tâches dont la formule, inscrite à l'envers de

l'échec capitaliste s'élabore progressivement.

SOCIALISME OU BARBARIE

Parait tous les trois mois

42, rue René-Boulanger, Paris-X€

C. C. P.: Paris 11987-19

Comité de Rédaction:

P. CHAULIEU - C1. MONTAL

D. MOTHE

A. VEGA

Gérant: G. ROUSSEAU

Le numéro

200 francs

600 francs

Abonnement un an 4 numéros)

Volumes déjà parus I, n°S 1-6, 608 pages; II, nºs 7-12,

464 pages; III, nºs 13-IS, 472 pages) : 500 fr. le volume.

SOCIALISME OU BARBARIE

Le

L'U.R.S.S. DANS UNE NOUVELLE PHASE

totalitarisme sans

sans Staline

Le nouveau cours de la politique russe inauguré depuis la

mort de Staline et illustré avec éclat par le XX° Congrès a une

extraordinaire portée dont on ne saurait prendre conscience

sans apercevoir le bouleversement social qui en est à l'origine.

En révélant et en consacrant ce bouleversement, il marque un

moment décisif dans l'histoire mondiale. Il a une signification

proprement révolutionnaire car il suppose --- par delà les per-

sonnages qui s'agitent à la tribune du Congrès, inventent de

nouveaux artifices de domination, parlent avec emphase de

l'édification du communisme, maudissent un ancêtre hier en-

core sacré héros civilisateur, décident une à une des tâches de

dizaines de millions d'hommes — les hommes eux-mêmes qui

n'ont pas la parole, mais dont les nouveaux besoins, les nou-

velles activités dans la production ,la nouvelle mentalité ont

provoqué une rupture avec le passé et la liquidation de celui

qui en fut l'incarnation incontestée. Révolutionnaire l'évène-

ment l'est parce qu'il désigne, non pas un changement d'orien-

tation politique de caractère conjoncturel, mais une transfor-

mation totale qui affecte le fonctionnement de la Bureau-

cratie en tant que classe, la marche des institutions essentielles,

l'efficacité de la planification, le rôle du parti totalitaire, les

rapports de l'Etat et de la société, parce qu'il exprime, au plus

profond, un conflit inhérent au système d'exploitation fondé

sur le capitalisme d'Etat.

En URSS comme ailleurs se manifeste le poids décisif

des classes exploitées; comme ailleurs la conduite de la classe

dominante s'avère déterminée par le souci d'assurer par de

nouveaux moyens une domination à laquelle ne suffit plus la

simple coercition et, comme ailleurs, le proletariat se trouve

affronter des tâches dont la formule, inscrite à l'envers de

l'échec capitaliste s'élabore progressivement.

Le XX° Congrès, par delà toute les significations qu'il

peut revêtir inspire une conclusion inéluctable. L'URSS n'est

pas, ou, disons mieux, l'URSS ne peut plus paraître un

monde « à part », une enclave dans le monde capitaliste, un

système imperméable aux critères forgés à l'approche du

capitalisme. La confiance ou la haine aveugle qu'elle a inspiré

aux uns et aux autres, la paralysie idéologique dont elle a

frappé l'avant-garde révolutionnaire pendant trente ans ne

peuvent indéfiniment résister aux solides discours des nou-

veaux dirigeants qui, poussés par la nécessité, font apercevoir

ia parenté profonde de tout système moderne d'exploitation.

Un rideau de fer autrement important que celui qui empêchait

la circulation des hommes et des marchandises est tombé: c'est

le rideau tissé par l'imagination des hommes, le rideau au tra-

vers duquel l'URSS métamorphosée paraîssait échapper à

toute loi sociale. Société sans corps, toujours confondue avec

la pure Volonté de Staline (infiniment bonne ou méchante), elle

a suscité le plus étrange délire collectif de notre temps. Délire

bourgeois qui convertissait l'URSS en une machine infernale

aux joints parfaitement huilés, broyant toute différence so-

ciale et individuelle et fabriquant sous les ordres d'un Gengis

Khan réincarné un homme robot chargé de l'anéantissement de

l'humanité. Délire « communiste » façonnant l'image idéale

du paradis socialiste, dans laquelle les contrastes les plus gros-

siers de la réalité se changeaient en harmonieux complémen-

taires. On ne l'a pas assez remarqué, ces délires opposés s'en-

trecroisaient curieusement dans le mythe d'un système parfai-

tement cohérent désigné comme totalitarisme absolu ou comme

socialisme mais toujours présenté comme radicalement diffé-

rent des systèmes capitalistes connus de nous. Le trotskysme,

il est vrai, présentait un tableau contrasté, mais se contentant

de greffer l'image du totalitarisme sur celle du socialisme il

accumulait dans son propre mythe les fictions des précédents.

L'URSS avait édifié des bases socialistes qui interdisaient

qu'on la rapprochất d'un système d'exploitation; en même

temps elle portait une dictature et de grossières inégalités so-

ciales qui la défiguraient; le prolétariat était le maître d'un

pouvoir dont il était par aiileurs totalement dépossédé. Comme

dans les rêves où toutes les métomorphoses apparaissent natu-

relles, dans l'utopie trotskyste, le socialisme se changeait en

son contraire sans perdre son identité. Le produit de cet im-

broglio était la prédiction à court terme d'une chute de la

Bureaucratie, petite caste de traîtres, impuissante à empêcher

une restauration capitaliste ou une résurrestion prolétarienne.

Sans doute les évènements sont-ils impuissants par eux-

mêmes à détruire les mythes, mais au moins ces derniers de-

vront-ils se transformer pour s'adapter aux bouleversements

2

survenus depuis la mort de Staline. La pseudo caste des

trotskystes dure et confirme sa solidité, à l'épreuve de la

guerre d'abord, et maintenant à l'épreuve d'une transforma-

tion du gouvernement. Si la Direction révise ses méthodes, ce

n'est ni sous la pression d'éléments capitalistes décidément

invisibles, ni sous la menace de l'impérialisme étranger, ni en

réponse à un soulèvement du prolétariat. Il faut donc com-

prendre l'évolution dans le cadre d'une structure sociale

pro-

pre... Cependant la Bourgeoisie voit disparaître avec son Gen-

gis Khan une merveilleuse clé d'explication. La terreur est

mise hors la loi, la dictature s'assouplit, on déclare garantir

aux citoyens leurs droits individuels; le niveau de vie des

masses est sensiblement amélioré et il s'avère probable qu'il

rejoindra dans quelques années celui des pays capitalistes

avancés; Staline enfin est dénoncé comme un tyran brutal qui

a vicié le développement du régime. Mieux: toute une série

de mesures sont adoptées qui prouvent clairement le désir des

Russes d'éviter la guerre. La bourgeoisie est prise de vertige:

son image de la machine infernale paraît dérisoire. Comment

continuerait-elle de rêver une différence de nature entre les

capitalismes occidentaux et l'URSS? Parallèlement l'imagina-

tion « communiste » se détraque. On avait dit de Staline qu'il

était le phare éclairant la route du socialisme, il paraît que

cette lumière orgueilleuse, à force d'aveugler, en noyait les

lignes; il était le pilote magnifique gouvernant parmi les

écueils semés par les agents impérialistes, il s'avère mainte-

nont qu'il inventait ces agents, transformant à plaisir tout

opposant en bandit; il s'avère qu'il semait lui-même les écueils

et qu'en son absence la marche eût été et plus souple et plus

rapide; il était le stratège génial qui avait su désagréger la

plus puissante armée du monde, le voici devenu dictateur

brouillon dont l'incompétence a failli exposer l'URSS à une

terrible défaite. Sans doute le Régime se prétend-il intact,

une fois débarrassé de son encombrante personnalité. Mais

comment conserver l'image de l'harmonie socialiste ? Le mythe

voulait qu'il y eut parfaite correspondance entre le système

économique et social et la direction politique: le système était

socialiste et Staline était génial, chacun était le reflet de

l'autre. La critique n'était donc pas possible à moins qu'elle ne

visât l'ensemble: toute action politique de Staline était perçue

par les « communistes » du monde entier comme juste pour

l'impérieuse raison qu'elle ne pouvait être fausse, traduisant

à chaque fois les nécessités objectives. Or ce mythe est éventré.

Si la politique de Staline depuis plus de vingt ans comporte,

une série d'ici erreurs » dont certaines colossales c'est

que

l'objectif et le subjectif ne se mirent plus l'un dans l'autre,

c'est que la nécessité historique est brisée, c'est enfin que la

3

critique est possible... Qui fixera ses limites à cette critique?

Staline seul est en cause, insinue Kroushtchev. Mais Staline

a incarné la politique de l'URSS, Qui dira donc où commence

et où finit l'erreur? Et qui dira où commence et où finit la poli-

tique ? Qui déterminera la prétendue frontière de l'objectif et

du subjectif ? Le régime politique et social peut-il se laisser

dissocier du régime économique? Quand l'Etat concentre tous

les pouvoirs entre ses mains, quand il définit l'orientation de

la production et son volume, quand il fixe les normes de tra-

vail, quand il détermine l'échelle des statuts sociaux par les

salaires et les avantages qu'il attribue à chacun, il est rigoureu-

sement absurde de séparer l'activité politique de la vie sociale

totale. En vain Kroushtchev prétend-il circonscrire le terrain

offert à la critique: si la personnalité de Staline n'est plus

sacrée, c'est toute direction d'hier et de demain, c'est le régime

dans son ensemble qui perdent leur droit divin à la vérité

historique. Le système devient objet d'analyse et objet de

critique comme tout système social.

L'effondrement de la mythologie stalinienne, avant même

qu'on en tente une interprétation et qu'on la fonde sur une

analyse de l'URSS, indique l'extraordinaire portée du dernier

tournant russe. Ce tournant ne saurait se comparer à aucun de

ceux qui ont été effectués pendant l'ère stalinienne, pourtant

fertile en zig-zags, pas davantage il ne saurait se réduire au

triomphe d'une fraction sur une autre. Dans le passé, en effet,

les brutaux coups de barre imposés par Staline ont eu toujours

la même fonction. Il s'agissait dans le cadre de l'URSS de

faire prévaloir le primat de la direction étatique aux dépens

de tout groupe social ou de toute fraction de la bureaucratie

qui menaçait la cohésion du régime. A l'échelle internationale

il s'agissait de faire prévaloir les intérêts de l'URSS aux dé-

pens de ceux des bureaucraties locales, en sorte que

les

rap-

ports de force entre les PC nationaux et les bourgeoisies res-

pectives qu'ils affrontaient soient nécessairement subordonnés

à la stratégie propre de l'URSS dans le monde. Trotsky a

suffisamment analysé les zigzags staliniens pour qu'il soit

inutile d'y revenir; les brutales purges opérées dans les cadres

des kolkhosiens, des techniciens, des militaires, des syndica-

listes, les revirements soudains dans la politique chinoise, alle-

mande, espagnole illustrent ce parcours tortueux de la dicta-

ture stalinienne imposé chaque fois sans transition préalable à

la totalité des acteurs « communistes ». Le lecteur franais se

souviendra plus particulièrement des tournants abrupts qui

jalonnent la route du PC et qui l'ont précipité successivement

de la guerre contre les socialistes, avant 34, au front populaire,

de la lutte à outrance contre la bourgeoisie et la guerre impé-

rialiste à la participation à cette guerre sur la base d'un natio-

nalisme effréné, de la collaboration avec la bourgeoisie au sein

du gouvernement issu de la Libération à une opposition vio-

lente contre les alliés de la veille. Mais ce que Trotsky ne pou-

vait expliquer c'est qu'à chaque tournant, et en dépit des

pertes locales subies par les PC, l'unité de la direction bureau-

cratique se trouvait réaffirmée catégoriquement, l'ensemble des

troupes rassemblant sur le nouveau terrain avec la même

cohésion que sur l'ancien. La solidarité du camp stalinien tra-

duisait en effet un trait essentiel des bureaucraties nationales

que ne pouvait voir Trotsky: la subordination rigoureuse de

leur politique à celle de l'URSS ne pouvait s'expliquer par la

trahison des chefs, par les liens personnels qui les unissaient

à la caste dirigeante en URSS ou par quelque autre facteur

accidentel; elle tenait à la nature même des PC qui partici-

paient de celle de la bureaucratie russe, qui cherchaient à

· frayer la voie à une nouvelle couche dominante, à arracher le

pouvoir à la bourgeoisie en même temps qu'à imposer un nou-

veau mode d'exploitation au prolétariat. Soumis aux pres-

sions dans chaque cadre différentes, de la bourgeoisie et du

prolétariat les PC ne pouvaient cristalliser leurs propres élé-

ments et prendre conscience des chances historiques que leur

offrait la concentration croissante du capital qu'en gardant les

yeux constamment fixés sur l'URSS, dont le régime leur

offrait l'image de leur propre avenir. Si les tournants de Sta-

line, quelles que soient leurs effets momentanés sur les PC

nationaux, étaient nécessairement ratifiés par ceux-ci c'est que

l'intérêt de ces derniers était réellement subordonné à celui de

l'organisme-mère seul capable de leur imposer l'unité idéo-

logique que leur propre situation sociale ne faisait qu'esquis-

ser. Et, de même, comme nous aurons l'occasion de le redire,

le totalitarisme en URSS se trouvait justifié par principe aux

yeux-mêmes des fractions qu'il décimait par la fonction qu'il

jouait en sacrifiant impitoyablement leurs intérêts à la cohésion

de la bureaucratie prise dans son ensemble.

Le tournant aujourd'hui effectué par la nouvelle Direc-

tion est radicalement différent, puisqu'il met en question les

principes mêmes dont tous les tournants précédents tiraient

leur origine. On récuse le totalitarisme, on loue la direction

collective, on admet implicitement que la politique de l'URSS

peut être contestée puisqu'on reconnaît explicitement que celle

de Staline était erronée, on désavoue les procédés par lesquels

la dictature a hier anéanti les opposants et s'est subordonné

les intérêts des pays satellites, on fait du passé qui s'était

présenté comme enchaînement inéluctable de vérités historiques

et avait été vécu comme tel un objet d'interrogation.

5

de ce que

Paroles ? Mais la parole est efficace. Et s'il est vrai qu'on

n'agit pas conformément à ce que l'on dit il est non moins

vrai qu'il serait insensé de désigner par la parole le contraire

l'on fait. Au reste des faits attestent le nouveau sens

du langage bureaucratique. Parce que le titisme se trouve offi-

ciellement légitimné par l'URSS, l'affirmation que le socialisme,

peut suivre des voies divergentes a pleine signification; celle

de Thorez, en revanche, que le PC français rappelle bruyam-

ment, n'en avait aucune en 1947 parce qu'elle n'annonçait alors

que Prague, ou la possibilité pour la bureaucratie de s'emparer

de l'appareil d'Etat sans insurrection armée du proletariat. Ce

qui dans le contexte stalinien apparaissait simple ruse verbale

destinée à dissimuler le monolithisme du bloc bureaucratique

est devenue expression réelle de la divergence.

Il est vrai que dans l'immédiat la divergence titiste reste

isolée, que les divers PC dans le monde, s'alignent à un rythme

plus ou moins rapide sur les nouvelles positions de Krous-

htchev, en dépit de leurs réticences et de leurs inquiétudes.

Les contre-épurations se déclanchent en chaîne en Europe

orientale avec la même rigueur que les épurations d'au-

trefois, inspirées par Staline. Mais si le fonctionnement

s'avère dans les conditions présentes inchangé (1), il

est atteint en son principe: les fondements de la discipline

mécanique instituée par la dictature stalinienne sont sapés par

ceux-là mêmes qui continuent d'une certaine manière de

l'exercer. C'est que les rites ne peuvent être bouleversés en un

jour, ils résistent et résisteront d'autant mieux qu'ils conti-

nuent de traduire dans chaque pays une situation sociale,

qu'ils continuent d'être des instruments efficaces de cohésion

pour les bureaucraties montantes. Cependant, à partir du mo-

ment où s'introduit une disjonction entre les rites et les

croyances — entre la discipline de fer et les principes idéolo-

giques ils deviennent de plus en plus vulnérables, de plus

en plus exposés à la cratique de ceux-mêmes qui les pratiquent.

En ce sens le tournant du XXe Congrès a inauguré un

cours nouveau et irréversible; le monopole de la vérité édifié par

1. En fait de nombreux signes indiquent que le tournant a d'impor.

tantes répercussions sur les divers Partis communistes dans le monde.

La Chine ne réagit pas comme la Pologne ; ni Thorez comme Togliatti.

Dans de nombreux cas notamment en Pologne, en Tchécoslovaquie et

en Bulgarie une vive critique de l'Appareil dominant est suscité par

le XXe Congrès et cet appareil est contraint pour se défendre de menacer

ouvertement les nouveaux opposants. En France, l'Humanité fournit

quotidiennement le spectacle du plus grand embarras, cherchant à la

fois à minimiser la critique du stalinisme et à s'aligner sur les nouvelles

directives.

6

le Stalinisme est brisé, quoique fassent les nouveaux diri-

geants pour le restaurer. Pendant des décades, les règles d'or-

ganisation et les règles de pensée de tous les militants com-

munistes ont été règles d'or. Inquiétudes, désarroi, critiques

individuels se résorbaient toujours dans la vision ultime de

l'univers stalinien, univers régi par la nécessité dans lequel

toutes les actions devaient coûte que coûte s'enchaîner méca-

niquement. La politique stalinienne de participation au gou-

vernement paraissait-elle contraire aux intérêts des ouvriers

français, au lendemain de la Libération? Elle ne pouvait l'être.

La conquête de l'Etat par les PC en Europe orientale prouvait

qu'elle était révolutionnaire. Cette conquête de l'Etat, les na-

tionalisations et la collectivisation paraissaient-elles s'effectuer

sans transformation de la situation du prolétariat dans la pro-

duction ? La portée socialiste de ces mesures était garantie par

le soutien que l'URSS leur accordait et l'exemple qu'elle don-

nait d'un régime vers lequel s'orientaient progressivement les

démocraties populaires. En URSS même, les inégalités so-

ciales, les conditions de travail, la répression policière pou-

vaient-elles inquiéter ? Ces traits découlaient, disait-on, de

l'isolement de l'URSS toujours menacée par l'impérialisme et

ses agents. Dans un tel système de pensée, il n'y avait pas de

prise possible sur les événements, la cause se trouvant renvoyée

de proche en proche jusqu'à la politique de Staline et celle-ci se

justifiant à son tour par les conditions objectives auxquelles

elle avait à faire facet qu'elle était seule à pouvoir apprécier

dans leur complexité. On n'avait donc d'autre possibilité (à

moins de tout contester) que de régler son activité sur celle de

la direction: militant, on était stalinien des pieds à la tête,

sans aucune autre référence possible que celle fournie par le

Parti. On était une fois pour toutes muni d'un système de

réflexes permettant d'agir dans toute situation quelle qu'elle

soit, qu'il s'agisse du pacte atlantique, de tactique syndicale,

de biologie, de littérature ou de psychanalyse...

C'esť précisément parce que le stalinisme constituait un

univers aussi mécaniquement réglé, que la critique actuelle ne

peut se laisser limiter à un secteur isolé. Comme à la fin du

Moyen-Age la simple critique des méthodes de l'Eglise a levé

l'hypothèque du sacré et conduit à un effondrement du

totalitarisme religieux, la seule mise en question de la

politique stalinienne appelle de proche en proche un

réexamen de chaque problème et ébranle le totalitarisme

moderne dans fondements. Mais

seulement les militants « communistes » et particulièrement

les intellectuels qui sont arrachés à leur torpeur; le

nouveau cours de la bureaucratie russe ne peut qu'exercer une

ses

ce

ne

sont pas

- 7

influence très forte sur le comportement du prolétariat dans son

ensemble. Car s'il est vrai que l'action du prolétariat est au

plus profond déterminée par les conditions de l'exploitation,

par sa lutte pour arracher au capitalisme, le contrôle de son

travail, cette action dépend aussi de son estimation des forces

sociales contre lesquelles il doit s'exercer, des chances histo-

riques qui lui sont offertes. En ce sens la cohésion du stali-

nisme a longtemps été perçue comme un barrage insurmon-

table. Consciemment ou non les ouvriers se sentaient paralysés

par leur bureaucratie. A la difficulté d'ébranler un appareil

puissant constitué pour les besoins de la lutte contre le Capital

mais rigidifié et de plus en plus distant des masses s'ajoutait

celle de s'attaquer à une force mondiale dont la cohésion histo-

rique apparaissait à tous. Cette cohésion altérée, la bureau-

cratie commence de perdre les dimensions fantastiques qu'elle

avait acquises. Elle n'est plus fatalité. Elle se révèle traversée

par des conflits, exposée à l'erreur, vulnérable. L'autorité

accordée aux dirigeants ertretenait dans le prolétariat un sen-

timent d'impuissance, il est amené à prendre conscience de leur

faiblesse et à scruter ses propres forces. On ne saurait en con-

clure que la crise des PC en elle-même, peut provoquer une

offensive prolétarienne, mais il paraît hors de doute que, placé

dans des conditions de lutte, le prolétariat se situerait dans un

nouveau rapport de forces avec sa bureaucratie.

C'est délibérément que nous avons cherché à souligner les

immenses répercussions possibles de la liquidation du stali-

nisme et de la nouvelle orientation Kroushtchev avant de nous

interroger sur les facteurs qui les ont déterminées. C'est qu'à

nos yeux l'évènement en tant que tel ouvre un champ nouveau

de possibilités. Idéologique, il est plus qu'idéologique, dans

la mesure où le stalinisme est lui-même à la fois phénomène

idéologique et phénomène social, système de pensée et système.

d'action. Nous n'en sommes pas moins conscients est-il

besoin de le répéter que les changements futurs dépendent

en dernier ressort non d'une transformation de mentalité, mais

de nouvelles luttes et de nouvelles formes de luttes de la

classe ouvrière. Déjà nous percevons toutes les ruses par les-

quelles le militant cherche à se dissimuler la rudesse de l'évè-

nement, à dominer son vertige, les yeux détournés obstinément

de la fosse stalinienne. On fait comme s'il ne s'était rien passé;

on répète que l'autocritique est signe de vitalité comme si la

liquidation de Staline n'était pas celle du passé; on se raccro-

che à Lénine comme si l'on pouvait en douceur transférer sa

foi d'un dieu à l'autre; et surtout l'on se félicite bruyamment

de l'assouplissement de 'a dictature, de la libéralisation du

régime, de l'amélioration des conditions de vie comme si la

8

Vérité inchangée avait seulement su devenir aimable. Tous les

« mécanisme de défense », comme dit le psychologue, tendent

à préserver le militant des sollicitations brutales de la réalité.

On ne saurait sans légèreté sous-estimer leur efficacité et les

ressources infinies de l'auto-mystification.

Mais, précisément parce que l'histoire est sociale essentiel-

lement, les péripéties de la pensée stalinienne ne doivent pas

non plus nous obnubiler. Toutes les tentatives destinées à

reconstituer une « bonne conscience » communiste ne peuvent

faire oublier que la nouvelle orientation répond à des pro-

blèmes sociaux surgis en URSS et dans le monde. Compren-

dre le sens de ces problèmes, la porté des solutions qu'on tente

de leur fournir est donc la première des tâches et celle qui

nous permettra de déterminer l'ampleur des répercussions du

tournant dans le monde communiste, sur lesquelles nous avons

d'abord insisté.

On se saurait cacher la difficulté de cette tâche et que,

dans les limites de cet article, on se propose de poser des fon-

dements – qu'on espère solides pour une analyse et une

discussion ultérieures plutôt que de donner une interprétation

exhaustive du nouveau cours. Une telle interprétation exige-

rait en effet qu'on tienne également compte des différents.

facteurs qui sont inextricablement mêlés dans la réalité, et de

la situation intérieure de l'URSS, et des relations entre

l'URSS et les autres pays bureaucratiques (particulièrement la

Chine) et de la concurrence entre le bloc bureaucratique et le

bloc occidental. Or nous comptons nous limiter à l'examen de

la situation en URSS Cette limitation, il est vrai, ne signifie

pas qu'on se préoccupe exclusivement de ce qui se passe à

l'intérieur des frontières géographiques de l'URSS. Si, comme

nous tenterons de le déinontrer, les problèmes qu'affronte la

nouvelle direction concernent le fonctionnement d'une société

hautement industrialisée régie par le totalitarisme, ils ne sont

pas l'apanage de l'URSS. Sans doute se posent-ils différem-

ment en Chine ou en Hongrie, qui demeurent encore au stade

d'une accumulation priroitive et différemment encore aux

Etats-Unis où le développement industriel ne s'accommode

pas d'une planification générale et d'un régime totalitaire.

Mais si diverses que soient les situations elles s'éclairent

l'une par l'autre, car elles connaissent des impératifs similaires

créés par la grande production moderne, l'impératif de nou-

velles relations sociales au sein de la classe dominante, d'un

nouveau mode de domination du prolétariat, d'un nouveau

comportement du prolétariat dans les usines. (2) Ainsi ce que

nous pouvons

dire sur l'URSS renvoie nécessairement à

d'autres cadres sociaux.

Cependant les limites de notre analyse apparaissent au-

trement importantes d'un second point de vue. Il est extrême-

ment difficile en effet d'analyser le nouveau cours en se gui-

dant constamment sur des donnces empiriques pour cette

excellente raison qu'en URSS, bien plus qu'en un régime capi-

taliste bourgeois, ces données sont dérobées à l'observation.

Cette difficulté est manifeste dès qu'on s'interroge sur la si-

gnification des rivalités qui déchirent la direction politique.

La liquidation de Béria, la rétrogradation de Malenkov, le

désaveu de Staline sont sans aucun doute l'expression de con-

flits sociaux mais officiellement ils sont rattachés à des motifs

futils: l'un est un espion, l'autre incompétent, le troisième mé-

galomane. Si l'on recherche une véritable explication, on ne

peut que s'arrêter à des hypothèses plus ou mons vraisembla-

bles. Encore ne s'agit-il dans ce cas que d'un aspect relative-

ment mineur du régime et peut-on rechercher à quels problèmes

sociaux se heurte la Direction sans se préoccuper de savoir

comment ils se traduisent exactement dans la rivalité des

clans politiques. Mais ces problèmes eux-mêmes, il ne nous

est pas permis d'en apercevoir le développement dans la vie

concrète des groupes. Nous ne pouvons par exemple savoir

quelles sont les réactions des ouvriers en face de l'exploitation,

car ces réactions sont soigneusement dissimulées par le régime.

Bien sûr, les grèves le sont, si du moins il y en a eu. Mais le

sont aussi tous les modes de résistance des ouvriers dans les

usines qui sans prendre la forme d'une action violente et pu-

blique exercent une influence considérable sur le développement

de la grande industrie. Dans un pays comme les Etats-Unis

cette résistance n'est certes pas reconnue pour ce qu'elle est (un

refus de l'exploitation capitaliste), elle est au contraire ratta-

chée le plus souvent à des traits psychologiques ou au climat

moral défectueux de l'usine, mais elle n'est pas niée: des mil-

liers de sociologues payés par le patronat, quand ce n'est pas

2. Dans tous les pays hautement industrialisés, l'essor de la techni.

que institue une division radicale entre les dirigeants et les exécutants,

une extrême spécialisation des tâches qui modifie les rapports entre les

individus au sein de la couche dirigeante et il exige une participation

active des producteurs au travail qui appelle un nouveau type de

commandement.

IO

.

par les syndicats, parlent de ce qu'ils appellent le refus de

coopérer des ouvriers, décrivent les procédés par lesquels ceux-

ci ralentissent le travail, sabotent des pièces, s'opposent à

l'application des nouvelles normes, s'arrangent entre eux sans

tenir compte de la hiérarchie que tente d'imposer le capital

par son système de primes. En URSS nous avons seulement

un écho de cette résistance, de loin en loin, dans la presse

syndicale ou dans les discours des dirigeants, mais nous ne

pouvons mesurer l'ampleur du phénomène et encore moins

préciser son évolution exacte. Nous ne pouvons que procéder

par induction, éclairer les quelques renseignements dont nous

disposons par ceux beaucoup plus nombreux qui nous viennent

des pays capitalistes, convaincus que nous sommes que la

situation des ouvriers dans la grande industrie moderne pré-

sente partout des traits similaires, et qu'en conséquence le

comportement du prolétariat russe ne peut être qu'analogue à

celui du prolétariat américain.

Cette méthode, si valable soit elle, ne nous fournit pas

cependant une approche historique suffisamment concrète du

Nouveau Cours russe. Entre les conclusions de portée générale

auxquelles elle nous conduit et les données précises du Nou-

veau Cours manquent, nous le sentons bien, les chaînons inter-

médiaires et ainsi nous manque également la rigueur de l'en-

chaînement total. Or ce que nous venons de dire des rapports

entre la bureaucratie et le prolétariat est aussi vrai des rela-

tions sociales à l'intérieur de la bureaucratie, qui nous parais-

sent avoir une importance décisive mais que nous n'appréhen-

dons qu'au travers de l'image réfractée qu'en fournissent la

presse et les discours officiels. Il faut donc interpréter, pro-

longer sur l'image des traits à peine esquissés, inventer des

transitions pour combler les lacunes, établir finalement une

convergence que brouillait le dessin officiel. Certes toute ana-

lyse sociale appelle ce travail quel que soit son objet puisque

les données sont toujours incomplètes et ambigues, puisqu'il

faut toujours reconstruire en partant d'une idée. Mais dans le

cas de l'URSS la part de l'interprétation est d'autant plus

forte que les données sont plus rares et plus fragmentaires.

Encore doit-on remarquer qu'elles viennent de s'enrichir sin-

gulièrement avec le XX° Congrès: les dirigeants n'en avaient

jamais tant dit... et leurs discours, tout particulièrement celui

de Kroushtchev offrent nouvelle et ample matière à la réflexion.

Cependant ces discours et la politique qu'ils inaugurent posent

précisément par leur nouveauté le problème décisif de l'inter-

prétation. On imagine qu'ils viennent répondre à des pro-

blèmes posés par le développement antérieur de l'URSS. Mais

pour déterminer le sens de la réponse il faut avoir déjà une

II

idée des problèmes posés, les discours noyant constamment

l'analyse de la situation réelle dans une apologie du socialisme.

Le lecteur a donc toujours le droit de répliquer à l'interpré-

tation qu'on lui propose: « ce que vous prétendez découvrir

dans le discours de Kroushtchev, c'est vous qui l'y mettez en

vertu d'une estimation a priori de la réalité russe. »

Si nous avons mentionné ces difficultés c'est qu'elles nous

paraissent inévitables et qu'il serait dangereux de les esca-

moter. Nous les reconnaissons donc explicitement. Nous disons

ouvertement que nous avons une certaine idée du développe-

ment de l'URSS, une certaine idée de la société totalitaire et

des conflits qu'elle engendre et que ces idées nous éclairent les

transformations actuelles; nous disons aussi que l'examen de

la nouvelle politique non seulement nous confirme ces idées

mais les éclaire à son tour. Seule la cohérence de l'analyse

peut garantir sa validité et le passage que nous opérons du

passé au présent, de la théorie aux faits.

1

LA FONCTION HISTORIQUE DU STALINISME

Au reste, qu'on considère la nouvelle politique. C'est elle

qui incite à s'interroger d'abord sur la signification du régime.

C'est elle qui remet le passé en question, et qui prétendant

distinguer ce qui était juste de ce qui ne l'était pas se définit

par rapport à l'ère stalinienne. Seulement ses procédés sont

assez insolites

pour avertir

que

la réalité est dissimulée. Toutes

les erreurs passées sont en effet rattachées à la seule personna-

lité de Staline. S'étant placé au-dessus du Parti par vanité,

ne souffrant plus la critique, pourvu d'un complexe de

persécution que - sa position dominante transformait en

complexe de persécuteur, Staline, dit-on, s'entoura d'intrigants

à son image et, grâce à l'incroyable pouvoir dont il disposait,

accumula les mesures arbitraires qui jetèrent désordre et

confusion dans tous les secteurs de la vie sociale. Comme

on peut le remarquer, la nouvelle Direction, en stigma-

tisant vigoureusement le culte de la personnalité ne

se demande même pas comment il lui fut possible de

se développer; d'ordinaire, un culte est l'euvre de ceux

qui le pratiquent, mais le culte staliniert est présenté

comme l'ouvre le Staline lui-même : IL s'est mis

dessus du Parti, IL a fondé son propre culte. Ainsi peut-on

s'abstenir de rechercher comment on l'a hissé ou laissé se hisser

au sommet de l'Etat, ce qui serait le début d'une analyse

réelle. De toute évidence les dirigents actuels, par ce mode

d'explication, ne se sont pas affranchis du fameux culte, ils

au-

-'12

sont seulement passés, pourrait-on dire du rite positif au rite

négatif: le premier consistant à charger un homme de toutes

les vertus, le second à le charger de tous les vices, l'un et l'autre

lui attribuant la même liberté fantastique de gouverner à son

gré les évènements. Cependant le passage au rite négatif a ceci

de particulier qu'il provoque une rupture ouverte avec l'idéo-

logie marxiste. Le rite positif n'en était certes qu'une pitoya-

ble caricature mais il ne la contredisait pas: Staline génial

était vu comme l'expression de la société socialiste. Comme

nous l'avons déjà dit l'objectif et le subjectif paraissaient coin-

cider bien que la mystification fût partout. En revanche, Sta-

line monstrueux n'a plus aucun répondant dans la société, il

devient un phénomène absurde, dépourvu de toute justifica-

tion historique, et tout recours au marxisme devient impossi-

ble. Un bon stalinien qui a répété pendant des années que les

traits hystériques ou démoniaques d'Hitler n'avaient pu avoir

une fonction sociale que parce qu'ils étaient venus exprimer

la dégénerescence du capitalisme allemand se retrouve seul, si

l'on peut dire, face au phénomène Staline sans autre expli-

cation que son essence de « méchanceté ».

Il faut donc, pour commepcer, poser la question tabou

par excellence et qui est question marxiste type: quelle a été

la fonction historique de Staline? Ou, en d'autres termes,

comment le rôle qu'il a joué est-il venu répondre aux exigen-

ces d'une situation sociale déterminée? Il va de soi qu une telle

question ne saurait porter principalement sur la personnalité

de Staline. Elle vise son rôle politique; elle vise une forme de

pouvoir qu'il a incarné et qu'on peut résumer sommairement

par la concentration de toutes les fonctions, politiques, écono-

miques, judiciaires en une seule autorité, la subordination for-

cée de toutes les activités au modèle imposé par la direction, le

contrôle policier des individus et des groupes et l'élimination

physique de toutes les oppositions (et de toutes les formes

d'opposition). C'est ce complexe de traits qu'on nomme ordi-

nairement terreur dictatoriale. Quant à la personnalité de Sta-

line, on est convaincu qu'elle exprime d'une certaine manière

ces traits et qu'elle est donc symbolique. Mais il n'est pas sûr

qu'elle puisse par elle-même enseigner quoique ce soit. Trotsky

a admirablement montré, dans sa i Révolution russe » qu'il

y avait une sorte de connivence historique entre la situation

des classes et le caractère de leurs représentants, en sorte que

s'imposaient simultanément par exemple un parallèle entre les

situations de la noblesse française et de la noblesse russe res-

pectivement à la veille de la Révolution de 89 et de celle de 17

et un parallèle entre les caractères de Louis XVI et du Tsar.

Mais cette caractérologie historique ne doit pas faire illusion;

13

elle ne prend un sens en effet que dans le cadre d'une interpré-

tation préalable des forces sociales. On ne sélectionne les traits

psychologiques d'un individu et on n'y découvre une finalité

que parce qu'on se guide sur une certaine image du groupe

social que représente cet individu. Aussi, quand Trotsky pré-

tend faire le portrait de Staline dans l'ouvrage qu'il lui a

consacré et dans Ma Vie il ne sélectionne que la médiocrité

intellectuelle du personnage et son tempérament rusé, tout

préoccupé qu'il est de faire concorder ce portrait avec sa défi-

nition de la bureaucratie comme caste parasitaire, comme for-

mation accidentelle dépourvue de toute signification historique.

A l'image de la bureaucratie qui maintient au jour le jour par

une série d'artifices une existence menacée par l'impérialisme

mondial et le prolétariat, Staline se trouverait privé de toute

intelligence de l'histoire et seulement capable de manoeuvrer

pour préserver sa position personnelle. Staline serait un faux

« grand homme » comme le parti qu'il incarne serait un pseudo

parti (3). Toute la construction repose sur une estimation de la

bureaucratie et comme on le voit, l'interprétation du stalinisme

commande celle de Staline. Il serait cependant faux d'en

conclure que l'analyse du personnage historique est finalement

dépourvue d'intérêt puisqu'elle ne fait que répéter l'analyse.

sociale en lui ajoutant un commentaire psychologique. Le rôle

propre de la personnalité se manifeste en effet non seulement

en ce qu'il remplit une fonction sociale mais aussi en ce qu'il

s'en écarte ou crée une perturbation. Dans le cas de Staline,

l'important serait de rechercher en quoi le personnage échappe

au cadre que semble lui fixer son rôle politique, dans quelle

mesure notamment son autoritarisme forcené détourne, à une

époque donnée, la terreur de ses buts primitifs ou en altère

l'efficacité. Mais cette recherche prouve assez qu'il faut com-

mencer par comprendre le rôle politique: Staline ne s'éclairant

que détaché sur le fond du stalinisme.

Il ne saurait être question dans les limites que nous nous

imposons de fournir une description historique du stalinisme,

mais dans la mesure où l'histoire fait éminemment partie de

la définition du phénomène social nous devons comprendre en

quoi à l'origine le stalinisme se distingue de toute formation

antérieure. Or il se confond avec l'avènement du Parti tota-

litaire. Il apparaît, quand le parti concentre entre ses mains

3. Rappelons cette formule de Ma Vie : «Le fait qu'il (Staline) joue

maintenant le premier rôle est caractéristique non pas tant pour lui que

pour la période transitoire du glissement politique. Déjà Helvetius disait :

"Toute époque a ses grands hommes et quand elle ne les a pas, elle les

invente”. Le Stalinisme est avant tout le travail automatique d'un appareil

sans personnalité au déclin de la Révolution ». p. 237 (Rieder, éd.)

14.

tous les pouvoirs, s'identifie avec l'Etat, et, en tant qu'Etat,

se subordonne rigoureusement toutes les autres institutions,

échappe à tout contrôle social, quand, dans le même temps, à

l'intérieur du Parti, la Direction se délivre de toutes les oppo-

sitions et fait prévaloir une autorité incontestée. Assurément

ces traits ne se sont pas dessinés en un jour ; si l'on voulait en

suivre la genèse, il faudrait se situer au lendemain même de

la révolution russe, noter dès 1918 l'effort du Parti pour se

débarrasser des comités d'usine, en les intégrant dans les

syndicats et en leur refusant tout pouvoir réel, il faudrait

suivre pas à pas la politique de Lénine et de Trotsky qui

proclament toujours plus fermement la nécessité d'une rigou-

reuse centralisation de toutes les responsabilités entre les mains

du Parti; il faudrait surtout constater que, dans le grand

débat syndical de 1920 le programme du parti totalitaire était

déjà formulé publiquement par Trotsky. On sait qu'à cette

époque celui qui fut plus tard l'ennemi nº I du Pouvoir affir-

mait qu'une obéissance absolue de tous les groupes sociaux

était dûe à la direction du Parti; postulant qu'en raison du

changement de propriété l'Etat ne pouvait être l'instrument

d'une quelconque domination contre le prolétariat, il affirmait

que l'idée d'une défense des intérêts de la classe ouvrière contre

1'Etat était absurde, et en conséquence préconisait une stricte

subordination des syndicats au Parti; en outre, fort du succès

que lui avait valu son plan de mobilisation des ouvriers dans

les transports il demandait une militarisation complète de la

force de travail (ne reculant devant aucune des mesures de

cærcition qu'elle impliquait); enfin il stigmatisait toutes les

oppositions, considérant que les principes démocratiques rele-

vaient du « fétichisme » quand le sort de la société révolution-

naire était en cause.

Et pourtant l'on ne saurait parler avec rigueur d'un sta-

linisme pré-stalinien. Non seulement Lénine réussit jusqu'à sa

mort à faire prévaloir l'idée, sinon d'un contrôle, du moins

d'une limitation du pouvoir du parti, reconnaissant l'existence

d'une « lutte économique », des ouvriers au sein de la société

post-révolutionnaire, concédant une relative autonomie au

syndicat, mais les fondements de sa politique, comme ceux de

la politique de Trotsky ne sont pas ceux qui s'établiront par

la suite. Pour l'un et l'autre, pour l'immense majorité des diri-

geants de cette époque, toutes les mesures « totalitaires » sont

considérées comme provisoires; elles paraissent à leurs yeux

imposées par la conjoncture, de simples artifices improvisés

pour maintenir l'existence de l'URSS dans l'attente de la révo-

lution mondiale, pour imposer une discipline de production

dans une période où la désorganisation économique engendrée

- 15

de

par la guerre civile est telle que la démocratie paraît incapable

de la résoudre. Sans doute, pour nous qui réfléchissons sur

une expérience historique trente ou trente-cinq ans après qu'elle

s'est développée les arguments des dirigeants bolcheviks ne

peuvent être acceptés tels quels; la dictature du parti si elle

se trouve renforcée sous la pression de facteurs conjoncturels

s'affirme déjà, nous l'avons dit, à l'époque de la révolution

aux dépens du pouvoir soviétique; davantage, elle est dans le

prolongement de l'activité du parti bolchevik avant la

révolution, elle ne fait que développer jusqu'à ses extrêmes

conséquences les traits du parti d'avant-garde, rigoureusement

centralisé, véritable corps spécialisé de professionnels de la

révolution dont la vie se développe largement en marge des

masses ouvrières. Rien ne serait donc plus artificiel

que

réduire l'évolution du parti à celle d'une politique, que d'igno-

rer les processus structurels qui conditionnent cette politique.

Il n'en reste pas moins que dans la période pré-stalinienne une

contradiction fondamentale subsiste au sein du parti, contra-

diction qui sera précisément abolie avec l'avènement du tota-

litarisme. Entre les moyens adoptés qui ne cessent d'accuser

la séparation entre l'Etat et les classes dont il se réclame, qui

ne cessent d'affranchir et l'Etat et, au sein de l'Etat, les diri-

geants bolcheviks de tout contrôle social d'une part et d'autre

part les fins qui ne cessent d'être proclamées, l'instauration

d'une société socialiste, il n'y a pas de choix effectué. Les diri-

geants, c'est l'évidence, ne choisissent pas: la thèse du dépé-

rissement de l'Etat continue d'être affirmée aussi impérati-

vement' tandis que l'Etat concentre tous les pouvoirs. Mais la

société elle-même, pourrait-on dire, ne choisit pas, en ce sens

qu'aucune force sociale n'est à même de faire peser ses intérêts

d'une façon décisive dans la balance. La différenciation des

salaires est si peu accusée qu'elle n'engendre aucune base

sociale matérielle pour une nouvelle couche dominante. Le

stalinisme est le moment du choix. D'un point de vue idéolo-

gique, d'abord: la formule du socialisme dans un seul pays

vient légaliser l'état de fait; la séparation de l'Etat et des

masses, la concentration de toute l'autorité entre les mains.

d'une direction unique. Tous les traits provisoires de la nou-

velle société et qui n'avaient leur sens plein qu'en fonction

d'une politique d'ensemble orientée vers le socialisme sont

ratifiés comme s'ils constituaient en eux-mêmes l'essence du

socialisme. La double conséquence de cette transformation

c'est d'une part que le stalinisme peut se présenter effective-

ment comme le continuateur du leninisme puisqu'il ne fait que

s'approprier certaines positions de celui-ci en les traitant sous

une nouvelle modalité, c'est-à-dire en les érigeant en valeurs

alors qu'elles étaient simples mesures de fait, c'est, d'autre

16

part, qu'il se dispense désormais d'une réflexion théorique sur

le marxisme; les mesures de l'Etat devenant socialistes paur

la seule raison qu'elles étaient léninistes (c'est-à-dire analo-

gues à celles que recommanda Lénine vivant). Tandis qu'avec

Trotsky la contradiction est à son comble et qu'ainsi celui-ci

se trouve obligé d'énoncer dans les termes les plus rudes sa

critique du fétichisme démocratique, avec Staline la mystifi-

cation est complète et l'étcuffement de la démocratie n'a même

plus besoin d'être reconnue, puisque le précédent léniniste de

la suppression des oppositions légitime à lui seul le caractère

socialiste du présent.

En outre, d'un point de vue « matériel », le stalinisme

concretise et cristallise un choix social. En inaugurant une

politique délibérée de différenciation des revenus, il accentue

considérablement les privilèges existants, les multiplie, les nor-

malise; il transforme de simples avantages de fait en statuts

sociaux; des fonctions qui étaient l'enjeu d'une lutte de pres-

tige soutiennent maintenant de puissants intérêts matériels.,

Dans le même temps les anciennes oppositions de mentalité

se muent en oppositions sociales; une fraction de la société

s'enracine dans le nouvea:1 sol fébrilement labouré

par

le Parti

et lie son existence définitivement au régime (4).

En d'autres termes, le totalitarisme stalinien s'affirme

quand l'appareil politique forgé par la Révolution, après avoir

réduit au silence les anciennes couches sociales dominantes,

s'est affranchi de tout contrôle du prolétariat cet appareil

politique se subordonne alors directement l'appareil de pro-

duction.

Une telle formule ne signifie pas qu'on attribue au parti

un rôle démesuré. Si nous nous situions dans une perspective

économique le phénomène central serait, à nos yeux, la con-

centration du capital, l'expulsion des propriétaires et la fusion

4. Il nous est impossible de développer dans le cadre de cette étude

une analyse économique de l’U.R.S.S. et l'on pourrait donc nous repro-

cher de supposer résolu le problème de la nature de classe de l’U.R.S.S.

au lieu d'en discuter. L'inégalité sociale que nous évoquons et la sépa.

ration de fait de l'Etat et du prolétariat ne suffisent pas, par exemple,

aux yeux des « communistes » qui les reconnaissent et à ceux des Trots-

kistes à caractériser l’U.R.S.S. comme une société de classe. Le fondement

socialisme du régime serait assuré par l'abolition de la propriété privée.

Pierre Chaulieu, dans une importante étude, a critiqué amplement

cette dernière thèse. Il a montré de façon péremptoire que les rapports

juridiques de propriété ne fournissaient eux-mêmes qu'une image défor.

mée des rapports de production, qu'à ce dernier niveau l'opposition du

Capital et du Travail est aussi radicale dans la société, russe que dans

la société américaine ou française ; il a montré enfin qu'il serait absurde

de séparer la sphère de la production de celle de la distribution et qu'en

17

des monopoles dans un nouvel ensemble de production, la

subordination du proletariat à une nouvelle direction centra-

lisée de l'économie. Nous soulignerions alors sans peine que

les transformations survenues en URSS ne font qu'amener à

sa dernière phase un processus partout manifeste dans le

monde capitaliste contemporain et qu'illustre la constitution

même des monopoles, les ententes inter-monopolistiques, l'in-

tervention croissante des Etats dans tous les secteurs de la vie

économique, en sorte que l'instauration du nouveau régime

paraîtrait figurer un simple passage d'un type d'appropriation

à un autre au sein de la gestion capitaliste. Dans une telle

perspective le Parti ne saurait plus apparaître comme un deus

ex machina; il se présenterait plutôt comme un instrument

historique celui du capitalisme d'Etat. Mais outre que nous

cherchons pou l'instant à comprendre le stalinisme en tant

que

tel et non la société russe dans son ensemble, si nous épou-

sions la seule perspective économique nous nous laisserions

abuser par l'image d'une pseudo nécessité historique. S'il est

vrai en effet que la concentration du capitalisme est repérable

dans toutes les sociétés contemporaines on n'en peut conclure

qu'elle doive aboutir en raison de quelque loi idéale à son

étape finale. Rien ne nous permet par exemple d'affirmer qu'en

l'absence d'un bouleversement social qui balayerait la couche

capitaliste régnante un pays comme les Etats-Unis cu l’An-

gleterre doive nécessairement subordonner les monopoles à la

direction étatique et supprimer la propriété privée. On en est

d'autant moins sûr, nous aurons l'occasion d'y revenir, que le

marché et la concurrence continuent de jouer un rôle positif

à certains égards dans la vie sociale et que leur éviction par

conséquence l'inégalité des revenus circonscrivait une couche sociale

particulière dont les « privilèges » communs traduisaient une appropria-

tion collective de la plus-value ouvrière et paysanne. En renvoyant le

lecteur à cet article (Les Rapports de Production en Russie », Socia-

lisme ou Barbarie, nº 2, mai-juin 1949), bornons-nous à ajouter que le

socialisme ne saurait se laisser définir « en soi », par la nationalisation

des moyens de production, la collectivisation de l'agriculture et la plani-

fication, soit indépendamment du pouvoir prolétarien. Il y a dans le

capitalisme bourgeois une infrastructure économique qui confère sa véri-

table puissance à la classe dominante, quel que soit le caractère de l'Etat

dans la conjoncture. En revanche, le socialisme ne peut désigner une

infra-structure puisqu'il signifie la prise en main par le proletariat des

moyens de production ou la gestion collective de la production. La

dictature du prolétariat c'est essentiellement ce nouveau mode de ges-

tion. Que celle-ci échappe au prolétariat, qu'il soit ramené au rôle de

simple exécutant qui lui est dévolu dans l'industrie capitaliste il n'y a

plus de trace de socialisme. La Bureaucratie d'Etat planifie alors selon

la perspective et dans l'intérêt de tous ceux qui se partagent les fonc-

tions dirigeantes. Les nationalisations et la collectivisation sont formelle-

ment au service de la société entière, réellement au service d'une classe

particulière.

18

la planification crée pour la classe dominante des difficultés

d'un nouvel ordre. En demeurant dans un cadre strictement

économique il faut, par exemple, se demander si les exigences

d'une intégration harmonieuse des différentes branches de

production ne se trouvent pas contrebalancées par celles de

développer le maximum du productivité du travail grâce à

la relative autonomie de l'entreprise capitaliste. Mais quoiqu'il

en soit, il faut convenir que les tendances de l'économie aussi

déterminantes soient-elles, ne peuvent être séparées de la vie

sociale totale: les « protagonistes » du Capital, comme dit

Marx, sont aussi des groupes sociaux auxquels leur passé, leur

mode de vie, leur idéologie façonnent la conduite économique

elle-même. En ce sens il serait artificiel de ne voir dans les

transformations qu'a connues l'URSS à partir de 1930 que le

passage d'un type de gestion capitaliste à un autre, bref que

i'avènement du capitalisme d'Etat. Ces transformations cons-

tituent une révolution sociale. Il serait donc tout aussi artificiel

de présenter le Parti comme l'instrument de ce capitalisme

d'Etat, en laissant entendre que celui-ci inscrit dans le ciel de

l'Histoire attendait pour s'incarner l'occasion propice que lui

offrit le stalinisme. Ni démiurge, ni instrument le Parti doit

être appréhendé comme réalité sociale, c'est-à-dire comme mi-

lieu au sein duquel simultanément s'imposent les besoins d'une

nouvelle gestion économique et s'élaborent activement les solu-

tions historiques.

Si l'appareil de production ne permettait pas, ne préparait

pas, ne commandait pas son unification, le rôle de l'appareil

politique serait inconcevable. Inversement si les cadres de

l'ancienne société n'étaient pas démantelés par le Parti, si une

nouvelle couche sociale n'était pas promue à des fonctions

dirigeantes dans tous les secteurs la transformation des rap-

ports de production serait impossible. C'est sur la base de ces

constatations que s'éclaire le rôle extraordinaire qu'a joué le

stalinisme. Il a été l'agent inconscient d'abord, puis conscient

et sûr de soi, d'un formidable bouleversement social au terme

duquel une structure entièrement nouvelle a émergé. D'une

part, il a conquis un terrain social nouveau en dépossédant

simultanément les anciens maîtres de la production et le pro-

létariat de tout pouvoir. D'autre part il a aggloméré des élé-

ments arrachés à toutes les classes au sein d'une nouvelle for-

mation et les'a impitoyablement subordonnés à la tâche de

direction

que

leur donnait la nouvelle économie. Dans les deux

cas la terreur dominait nécessairement l'entreprise. Cependant

l'exercice de cette terreur à la fois contre les propriétaires

privés, contre le prolétariat et contre les nouvelles couches

dominantes brouillait apparemment le jeu. Faute de compren-

19

dre que la violence n'avait qu'une seule fonction en dépit de

ses multiples expressions, on s'ingéniait à prouver, selon ses

préférences, qu'elle était au service du prolétariat ou de la

contre-révolution bourgeoise; ou bien l'on tirait argument de

ce qu'elle décimait les rangs de la nouvelle couche dirigeante

pour présenter le stalinisme comme une petite caste, dépourvue

de tout fondement de classe et seulement préoccupée de main-

tenir sa propre existence aux dépens des classes en compétition

dans la société. Le développement de la politique stalinienne

était cependant dès son origine sans ambiguité: la terreur

n'était pas un moyen de défense utilisé par une poignée d'in-

dividus menacés dans leurs prérogatives par les forces socia-

les en présence, elle était constitutive d'une force sociale neuve

dont l'avènement supposait un arrachement par les fers à la

matrice de l'ancienne société et dont la subsistance exigeait le

sacrifice quotidiennement entretenu des nouveaux membres à

l'unité de l'organisme déjà formé. Que le stalinisme se soit

d'abord caractérisé — avant 1929 puis dans la période de la

collectivisation et de la première industrialisation - par sa

lutte contre les propriétaires privés et le prolétariat, et par la

suite par les épurations massives dans les couches dominantes

n'est évidemment pas dû au hasard. La terreur suivait le

chemin de la nouvelle classe qui avait à reconnaître son exis-

tence contre les autres avant de « se reconnaître » elle-même

dans l'image de ses fonctions et de ses aspirations multiples.

Ce chemin fut aussi celui de la conscience bureaucratique.

On ne peut dire qu'avant l'industrialisation le stalinisme se

représente les buts que constituera ensuite la formation d'une

nouvelle société. La crainte d'entreprendre cette industriali-

sation, la résistance au programme trotskiste qui la préconise

témoignent de l'incertitude du stalinisme sur sa propre

fonction. Celui-ci se comporte déjà empiriquement selon le

modèle qui s'imposera par la suite, il renforce fébrilement le

pouvoir de l'Etat, procède à l'anéantissement des opposition-

nels, esquisse, avec prudence encore, une politique de différen-

ciation des revenus. La Bureaucratie se définit par tout

autre chose qu'un complexe de traits psychologiques. Elle

conquiert sa propre existence sociale qui la différencie

radicalement du prolétariat. Mais elle vit encore dans les

horizons de la société présente. C'est une fois lancée dans la

collectivisation et la planification que de nouveau horizons

historiques surgissent, que s'élabore une véritable idéologie

de classe et donc une politique concertée, que se consti-

tuent les bases solides d'une nouvelle puissance matérielle,

d'une puissance qui se crée et se recrée maintenant quo-

tidiennement en pompant les forces

en pompant les forces productives de la

20

société entière. A ce niveau pourtant de nouvelles tâches

naissent et la prise de conscience par le stalinisme de

son rôle historique s'avère alors, d'une nouvelle manière,

un facteur décisif du développement. C'est que l'indus-

trialisation formidable qui s'accomplit ne donne pas seu-

lement ses bases à une bureaucratie déjà constituée, elle

révolutionne cette bureaucratie, elle fait surgir, on ne le dira

jamais assez, une société entièrement nouvelle. En même temps

que se transforme le prclétariat dont en quelques années des

millions de paysans viennent grossir les rangs, se fabriquent

de nouvelles couches sociales arrachées aux anciennes classes,

au mode de vie tradinionnel que leur réservait l'ancienne

division du travail. Techniciens, intellectuels, bourgeois,

militaires, anciens féodaux, paysans, ouvriers aussi sont

brassés au sein d'une nouvelle hiérarchie dont le dénominateur

commun est qu'elle dirige, contrôle, organise à tous les niveaux

de son fonctionnement l'appareil de production et la force de

travail vivante, celles des classes exploitées. Ceux-là même qui

demeurent dans leurs anciennes catégories professionnelles

voient leur mode de vie et leur mentalité bouleversés car ces

anciennes professions sont recentrées en fonction de leur inté-

gration dans la nouvelle division du travail créée par le Plan.

Assurément le mode de travail de ces nouvelles couches, les

statuts qui leur sont accordés en raison de leur position

dominante dans la société ne peuvent que créer à la longue une

véritable communauté de classe. Mais dans le temps où

s'accomplit ce bouleversement, l'action du Parti s'avère déter-

minante. C'est lui qui, par la discipline de fer qu'il instaure,

par l'unité incontestée qu'il incarne, peut seul cimenter ces

éléments hétérogènes. Il anticipe l'avenir, proclame aux yeux

de tous que les intérêts particuliers sont strictement subor-

donnés aux intérêts de la bureaucratie prise dans son ensemble.

Une fonction essentielle du stalinisme, nécessaire dans le

cadre de la nouvelle société apparait ici. La terreur qu'il exerce

şur les couches dominantes n'est pas un trait accidentel: elle

est inscrite dans le développement de la nouvelle classe dont le

mode de domination n'est plus garanti par l'appropriation

privée, qui est contrainte d'accepter ses privilèges par le tru-

chement d'un appareil collectif d'appropriation et dont la

dispersion, à l'origine, ne peut être surmontée que par la

violence.

Certes on peut bien dire que les purges effectuées

par le stalinisme ont été jusqu'à mettre en danger le fonction-

nement de l'appareil de production, on peut mettre en doute

21

l'efficacité de répressions qui à un moment ont anéanti la

moitié des techniciens en place. Ces réserves ne mettent cepen-

dant pas en cause ce que nous appelons la fonction historique

du stalinisme; elles permettraient seulement de déceler, nous

avons déjà mentionné ce point, en quoi le comportement per-

sonnel de Staline s'écarte de la norme qui domine la conduite

du parti (5). Dire en effet, que le stalinisme à une fonction

n'est pas insinuer qu'il est du point de vue de la bureau-

cratie -- « utile » à chaque moment, encore moins que la poli-

tique qu'il suit est à chaque moment la seule possible; c'est

en l'occurence seulement affirmer qu'en l'absence de la terreur

stalinienne le développement de la bureaucratie est inconce-

vable. C'est, en d'autres termes, convenir que par delà les

manoeuvres de Staline, les luttes fractionnelles au sein de

l'équipe dirigeante, les épurations massives pratiquées à tous

les niveaux de la société se profile l'exigence d'une fusion de

toutes les couches de la bureaucratie dans le moule d'une nou-

velle classe dirigeante. Cette exigence est clairement attestée

par le comportement des milieux épurés: si la terreur stali-

nienne a pu se développer dans une société en plein essor éco-

nomique, si les représentants de la bureaucratie ont accepté de

vivre sous la menace permanente de l'extermination ou de la

destitution en dépit de leurs privilèges c'est que prévalait aux

yeux des victimes et aux yeux de tous l'idéal de transforma-

tion sociale qu'incarnait le parti. Le fameux thème du sacrifice

des générations actuelles au bénéfice des générations futures,

présenté par le stalinisme sous le travesti d'un programme de

construction du socialisme reçoit son contenu réel: le Parti exi-

geait le sacrifice des intérêts particuliers et des intérêts immé-

diats des couches montantes à l'intérêt général et historique de

la bureaucratie comme classe.

On ne saurait se borner toutefois à comprendre le rôle

du stalinisme dans le seul cadre de la Bureaucratie. La terreur

qu'il a exercée sur un prolétariat en plein éssor suppose qu'à

certains égards il venait répondre à une situation spécifique de

la classe ouvrière. Il serait en effet vain de nier que la poli-

tique du Parti, si elle a pu rencontrer une résistance de plus

5. Le rôle propre de Staline ne doit pas nous faire oublier qu'il y

a dans la terreur une sorte de logique interne, qui l'amène à se déve-

lopper jusqu'à ses extrêmes conséquences, indépendamment des condi-

tions réelles auxquelles elle est venue répondre à l'origine. Il serait

trop simple qu'un Etat puisse user de la terreur comme d'un instrument

et la rejeter une fois l'objectif atteint. La terreur est un phénomène

social, elle transforme le comportement et la mentalité des individus et

de Staline lui-même sans doute. Ce n'est qu'après coup qu'on peut

dénoncer, comme le fait Khrouchtchev, ses excès. Dans le présent, elle

n'est pas excès, elle constitue la vie sociale.

22

en plus ferme dans les rangs du prolétariat

que le code du

travail enchaînait à la production, que le stakhanovisme en-

traînait dans une course folle d'accroissement de la production

n'ait en même temps suscité une participation à l'idéal du

nouveau régime. Ciliga l'a bien montré dans ses ouvrages sur

I'URSS, par ailleurs durement critiques: d'une part l'exploita-

tion forcenée qui régnait dans les usines allait de pair avec une

énorme prolétarisation de la petite paysannerie; pour celle-ci,

habituée à des conditions de vie très dure, elle n'était pas

aussi sensible que pour la classe ouvrière déjà constituée; bien

plus elle représentait à certains égards un progrès, la vie dans

les villes, la familiarité avec les outils et les produits indus-

triels provoquant un véritable éveil de la mentalité, de nou-

veaux besoins sociaux, une sensibilité au changement. D'autre

part, au sein même du prolétariat une courbe importance d'ou-

vriers se trouvait promue à de nouvelles fonctions grâce au

Parti, aux syndicats, cu au stakhanovisme trouvait ainsi des

voies d'évasion hors de la condition commune inconnues dans

l'ancien régime. Enfin et surtout, aux yeux de tous, l'industria-

lisation, qui faisait surgir des milliers d'usines modernes, dé-

cuplait les effectifs des villes ou en tirait du sol d'entièrement

neuves, multipliait le réseau des communications, apparaissait

sans contestation possible progressive — la misère et la ter-

reur constituant la rançon provisoire d'une formidable accu-

mulation primitive. Assurément le stalinisme construisait

grâce au fouet, il instituait cyniquement une discrimination

sociale inconcevable dans la période post-révolutionnaire, il

subordonnait sans équivoque la production aux besoins de

la classe dominante. Pourtant la tension des énergies qu'il

exigeait dans tous les secteurs, le brassage des conditions

sociales qu'il effectuait, les chances de promotions qu'il offrait

donc aux individus dans toutes les classes, l'accélération de

toutes les forces productives qu'il imposait comme idéal et

qu'il réalisait, tous ces traits fournissaient un alibi à sa puis-

sance démesurée et à son omniprésence policière.

LA CONTRADICTION ESSENTIELLE

DU TOTALITARISME STALINIEN

Si Kroushtchev, fils ingrat s'il en fut, n'avait pas été

obsédé par les avanies que dút lui faire subir Staline dans la

dernière partie de sa vie, n'aurait-il pu considérer plus serei-

nement le chemin parcouru? N'aurait-il pu relire posément le

chapitre du Capital que Marx consacra à l'accumulation pri-

mitive et répéter après lui: « La force est l'accoucheuse de toute

23

vieille société en travail. Elle est elle-même une puissance éco-

nomique » ? N'aurait- il pu expliquer au XX° Congrès, dans

la langue rude qui est la sienne: Staline a fait pour nous le

sale boulot? Ou bien en termes choisis paraphraser Marx:

voilà ce qu'il en a coûté pour dégager les lois naturelles et

éternelles de la production planifiée » ? A lire Isaac Deutz-

cher (6), l'historien anglais bien connu de la société soviétique,

on s'affligerait presque d'une telle ingratitude. Ce n'est pas

que Deutscher porte le stalinisme dans son coeur, mais à ses

yeux les nécessités de l'accumulation primitive s'imposaient au

socialisme comme elles s'étaient imposées au capitalisme: le

purgatoire stalinien était inéluctable. Le malheur est que notre

auteur ne voit pas que l'idée d'une accumulation primitive

socialiste est absurde. I.'accumulation primitive signifie pour

Marx la déportation en masses des paysans dans des lieux de

travail forcé, les usines, l'extorcation par tous les moyens –

le plus souvent illégaux de la plus-value. Elle vise à consti-

tuer une masse de moyens de production telle qu'en lui subot-

donnant la force de travail on puisse par la suite automati-

quement la reproduire et l'accroître d'un profit. Dans son prin-

cipe et dans sa fin elle implique nécessairement la division du

Capital et du Travail: le capitalisme ne peut se livrer à ses

« orgies », selon l'expression de Marx que parce qu'il a en face

de lui des hommes totalement dépossédés et il fait en sorte

que leur dépossession soit quotidiennement reproduite en même

temps que sa puissance est quotidiennement entretenue et

accrue. Certes on peut contester que le socialisme soit réali-

sable dans une société qui n'a pas édifié déjà une infra struc-

ture économique, c'est-à-dire qui n'est pas passée par un stade

d'accumulation mais on ne peut dire que le socialisme en tant

que tel ait à passer par ce stade puisque, quelque soit le niveau .

des forces productives auquel il est lié, il suppose la gestion

collective de la production c'est-à-dire la direction effective

des usines par les ouvriers rassemblés dans leurs comités.

Reconnaître une accumulation primitive en URSS c'est

admettre qu'y règnent des rapports de production de type

capitaliste, c'est admettre encore que ceux-ci tendent à se

reproduire et à approfondir l'opposition qu'ils supposent

la constitution d'un stock de machines et de matières premières

(l'une part et celle d'une force de travail totalement dépos-

sédée de l'autre ne pouvant avoir pour effet qu'une normalisa-

tion de l'exploitation. En ce sens l'obstination de Kroushtchev

jusqu'à maintenant à taire les problèmes de l'accumulation

primitive en URSS paraît fort raisonnable. «Péché originel »,

6. Nous nous rapportons à ses études réunies dans Heretics and

Renegades, notamment à « Mid-Century Russia ». Hamish Hamilton, éd.,

Londres 1955.

24

aux yeux de la bourgeoisie, comme disait encore Marx, l'accu-

mulation primitive l'est bien davantage à ceux de la bureau-

cratie qui doit dissimuler jusqu'à son existence de classe.

En outre il serait artificiel d'expliquer le stalinisme à

partir des seules difficultés économiques auxquelles il a eu à

faire face. Ce que nous avons tenté de faire ressortir c'est le

rôle qu'il a joué dans la cristallisation de la nouvelle classe,