BERTHIER, R. Une expérience d'organisation ouvrière: Le conseil du Personnel des Assurances Générales-Vie 20:1-64

L'INSURRECTION HONGROISE:

[Introduction] 20:65

Questions aux militants du P.C.F. 20:66-84 = FR1956I

LEFORT, Claude: L'insurrection hongroise 20:85-116 = L'invention démocratique

GUILLAUME, Philippe: Comment ils se sont battus 20:117-123

MOTHÉ, D.: Chez Renault on parle de la Hongrie 20:124-133 = Journal d'un ouvrier

CHAULIEU, Pierre: La révolution prolétarienne contre la bureaucratie 20:134-171 = FR1956J*

MAILLE, R.: Les impérialismes et l'Egypte de Nasser 20:172-181

LE MONDE EN QUESTION

BLIN, M.: Suez 20:182-186

BLIN, M: Algérie: des hommes de confiance 20:186-188

LABORDE, F.: La bourgeoisie nord-africaine 20:188-194 = La guerre des algériens

GARROS, A: Le congrès du Havre 20:194-200

NEUVIL, R.: Marcinelle 20:201-203

La lutte des syndicats autour du comité d'entreprise Renault (deux articles parus dans Tribune Ouvrière) 20:204-207

Fureur de vivre (de Nicholas Ray) 20:207-208

ANNONCE: Réunion publique 20:[209]

À PARAÎTRE AUX PROCHAINS NUMÉROS

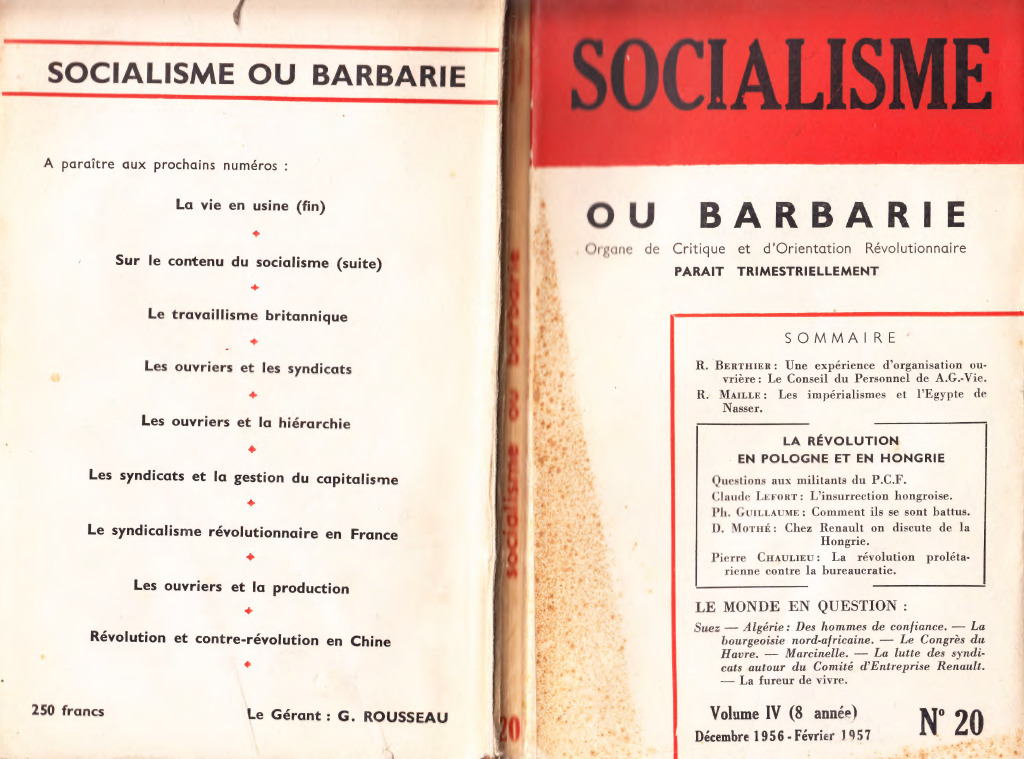

Socialisme ou Barbarie - NO. 20 (DÉCEMBRE 1956-FÉVRIER 1957)

Table des matières

SOCIALISME OU BARBARIE

Paraît tous les trois mois

42, rue René Boulanger - Paris (vey

C.C.P.: PARIS 11.987-19

Comité de Rédaction :

P. CHAULIEU CI. MONTAL

D. MOTHE — A. VEGA

Gérant : G. ROUSSEAU

Le numéro

200 fre

Abonnement un an (4 numéros)

600 frg

n

Volumes déjà parus (I, º$ 1-6, 608 pages; II, nºs 7-12,

464 pages ; III, n ºs 13-18, 472 pages): 500 fr. le vol.

Le présent numéro comportant un nonibre de pages

plus élevé que d'ordinaire, est vendu 250 francs.

+

SOCIALISME OU BARBARIE

Une expérience

d'organisation ouvrière

Le Conseil du Personnel des Assurances Générales-Vie

L'article que nous présentons a été écrit par un employé

d'une compagnie d'assurances. Cependant son véritable auteur

est bien plutót collectif. Outre qu'il contient en de nombreux

passages la relation presque textuelle de propos et de ré-

flexions d'employés, il a été relu et corrigé, parfois de manière

importante, par quelques-uns des camarades les plus actifs

qui ont participé à la création d'un Conseil du Personnel dans

cette compagnie. Les méthodes de travail qui ont présidé de

l'élaboration de ce texte, sont ainsi les mêmes que celles qui

inspirent chaque mois la rédaction de l'organe du Conseil, le

Bulletin employé.

Comme le verra le lecteur, ce texte ne veut pas seulement

relater une série d événements qui ont abouti à la victoire

d'une nouvelle forme d'organisation authentiquement démo-

cratique sur les syndicats traditionnels fortement établis dans

une compagnie d'Assurances. Il vise à décrire l'évolution des

conditions de travail, de la mentalité, des relations entre les

salariés et les cadres, les salariés et la direction, les salariés

et les syndicats et entre les travailleurs eux-mêmes, dans une

entreprise particulière. C'est que les événements ne prennent

tout leur sens que dans le cadre de cette évolution; et rare-

ment, nous semble-t-il, ont été exposés, d'une façon aussi

fouillée et avec autant de rigueur, les rapports qui existent

entre les luttes ouvrières et les conditions de travail et de vie

au sein de la production. En outre, par le fait que la Compa-

gnie d'Assurances considérée es: une entreprise extrêmement

importante et en plein développement technique, on peut con-

sidérer que l'analyse qui lui est appliquée éclaire d une façon

décisive les traits du milieu employé à notre époque, et elle

montre les immenses possibilités qui sont offertes dans ce

milieu, aujourd'hui en complet bouleversement, dans la lutte

contre l'exploitation. L'auteur ou les auteurs ont le mérite

de souligner tous les traits qui sont particuliers à la situation

de leur entreprise et au milieu employé et se gardent de tirer

des conclusions générales håtives. Surtout ils ne veulent pas

1

présenter l'organisation qu'ils ont suscitée, grâce à un long

travail de militants, comme une recette applicable dans n'im-

porte quelle autre entreprise ou secteur de production. Nul

doute cependant que les ouvriers et les employés qui liront ce

texte reconnaîtront pour l'essentiel les problèmes qui se po-

sent à eux dans leur propre cadre de travail et pourront réflé-

chir sur la solution exemplaire qui est ici apportée.

ses

5

Celui qui observe la classe ouvrière de l'extérieur peut

être tenté d'accorder une importance exclusive à

manifestations les plus apparentes - grèves, élections, prise

de position des syndicats — et aussi de confondre la lutte du

prolétariat et celle de ses organisations traditionnelles. Sans

doute, certains grands mouvements, comme ceux d'août 1953

ou de Nantes-Saint-Nazaire de l'été 55, prouvent bien que

les

masses peuvent agir résolument en dehors de leurs syndicats

et même contre eux. Mais, même dans ce cas, on peut consi-

dérer

que les syndicats ont le dernier mot et que les ouvriers

ne parviennent finalement pas à s'organiser indépendamment

d'eux.

Celui qui vit dans une entreprise n'a pas le même opti-

que car il peut vérifier chaque jour, pour ainsi dire, qu'il existe

un immense antagonisme entre les travailleurs et les syndicats

qui se prétendent leurs représentants. Certes, le plus souvent,

les ouvriers et les employés continuent d'apporter leur bulletin

de vote aux organisations syndicales et, apparemment ils

tolèrent que celles-ci fixent avec le patronat leurs conditions

de travail sans les consulter. Mais ils sentent de plus en plus

que dans le monde capitaliste moderne les syndicats et leurs

représentants sont devenus des rouages d'un immense appa-

reil destiné à gérer leur force de travail. Presque tous les

travailleurs, même ceux qui donnent leur adhésion à la

C.G.T., la C.F.T.C. ou F.O., ont senti à un moment de leur

vie de salarié, que les représentants des syndicats, ceux qui

exercent une influence déterminante, n'appartiennent pas à

leur classe, en dépit des apparences, que dans la grande divi-

sion qui sépare la masse des exécutants des dirigeants, ils

font partie de ces derniers. Mais l'évolution des travailleurs

est lente; ils ont une certaine conscience du rôle réel des syn-

dicats mais ne parviennent pas à s'en composer une représen-

tation claire. Ils sentent la situation plutôt qu'ils ne la pensent.

Ils considèrent quelquefois les dirigeants syndicaux comme

des bureaucrates mais ils ne parlent jamais de bureaucratie,

ni de trahison. Ils accordent leur confiance ou ils la refusent;

ou bien encore ils donnent leur soutien sans leur confiance. Ils

commencent souvent à mettre en cause les personnes avant les

organisations elles-mêmes. C'est que dans la vie de tous les

jours le représentant du syndicat est d'abord un individu, un

militant qu'on considère comme bon ou comme mauvais et

2

ce n'est que

les luttes qui apprennent peu

à

peu que

l'individu

ne fait qu'appliquer les consignes d'une organisation.

A l'occasion d'une grève, par exemple, l'opposition aux

syndicats peut se cristalliser d'une façon spectaculaire, mais

en réalité c'est par une lente maturation que la prise de cons-

cience devient possible et que s'accumule l'énergie nécessaire

pour sortir des chemins tout tracés. Il y a un long chemine-

ment avant l'aboutissement; la conviction nouvelle se forme

au cours des années, à travers les doutes, les hésitations,

l'inertie des habitudes, le drame intime des ruptures avec les

choses auxquelles on a cru avec enthousiasme, avec les gens

en qui l'on avait une confiance totale. Et les difficultés sont

encore accrues du fait que parfois le militant du syndicat est

sincèrement convaincu que la politique de son organisation

s'identifie avec les intérêts de la classe ouvrière et qu'il juge

celui qui tourne le dos au syndicat comme un déserteur ou

comme un traître.

L'intérêt des faits que nous allons rapporter c'est

qu'ils montrent qu'en dépit de tous les obstacles qu'elle

peut rencontrer l'évolution des travailleurs peut se pré-

cipiter et aboutir à la formation d'organisations d'un type

nouveau. La création d'un Conseil du Personnel aux Assu-

rances Générales Vie, dans une entreprise solidement encadrée

par les syndicats traditionnels prouve que là où il existe un

noyau de militants lucides, patients, résolus, les salariés peu-

vent se regrouper sur un terrain pratique et prendre en main

leur propre défense.

Nous avons voulu replacer cette expérience dans le cadre

total de l'entreprise et, à cette fin, analyser sa structure et

l'évolution corrélative des conditions de travail d'une part, de

la mentalité et du comportement des employés de l'autre.

Détachée de ce cadre, la création du Conseil serait inintelli-

gible et en ce sens nous insisterons sur les traits bien parti-

culiers de l'entreprise. Mais cette analyse nous permet en

même temps de dégager des traits caractéristiques d'une évo-

lution sociale générale. Actuellement, les employés prennent

contact avec le progrès technique le plus avancé : les machines

électroniques. Un bouleversement inoui des conditions de

travail de ces milieux « rétrogrades » se produit. Il y a quinze

ans encore beaucoup d'employés étaient au stade du porte

plume et du grattoir ; ils affrontent maintenant la mécanisa-

tion avec un demi-siècle de retard et se trouvent devoir parcou-

le chemin

que

les ouvriers de l'industrie ont

mis près de 50 ans à parcourir. Tandis que les modes de tra-

vail archaïques cotoient la technique la plus moderne, les

hommes passent d'une mentalité traditionaliste à une vision

radicale de l'exploitation et des exigences de lutte; et souvent

cette vision ne les délivre pas de leur ancienne mentalité; par

exemple, ils continuent de raisonner selon des schémas con-

rir en peu

de temps

I

ruu

Vo

10:

P?

21

iar

μο! ?

Puo

servateurs alors qu'ils se conduisent comme le font les ouvriers

les plus avancés de la grande industrie.

Tous les contrastes qui sont aujourd'hui typiques de la

mentalité des employés, non seulement nous ne voulons pas

les dissimuler, mais nous souhaitons au contraire les mettre

en pleine lumière pour comprendre l'originalité du Conseil qui

a été créé.

Les employés n'ont pas constitué en effet cette organisa-

tion parce qu'ils se trouvaient convaincus de la justesse de la

ligne politique de quelques militants. Ils ont suivi ces mili-

tants parce que ceux-ci étaient indépendants de tout parti

politique et qu'ils cherchaient seulement un regroupement du

personnel dans l'entreprise sur une ligne de lutte contre

l'exploitation. Ils n'ont pas eu conscience de créer une orga-

nisation modèle, d'un caractère sans précédent; ils ont seule-

ment décidé qu'il leur fallait se défendre eux-mêmes et avoir

des délégués qu'ils contrôleraient à tout moment. Dans leur

esprit, ce qu'ils ont fait s'inscrit dans la lutte de chaque jour

et en somme ils n'ont eu d'autre souci que de « faire leurs

affaires eux-mêmes ». Ils n'ont pas voulu abattre les syn-

dicats en général, mais ils ont jugé que les directives des syn-

dicats tendaient à les transformer en masse de mancuvre et

ne leur permettaient pas de se défendre efficacement, que

décidément les syndicats ne s'occupaient pas d'eux. Enfin ils

ont compris qu'il existait un terrain sur lequel les exploités

pouvaient se rencontrer, quelle que soit leur situation propre

et leurs idées particulières et qui était celui de la lutte pratique

au coeur de la production. Cela ne signifie pas que des dis-

cussions qui impliquent des prises de position politiques soient

bannies dans le Conseil; ses membres ont, bien sûr, des opi-

nions politiques, qu'elles soient systématiques on non, et ils

ne manquent pas de les affirmer pour expliquer de leur point

de vue, ce qui se passe dans l'entreprise. Mais la règle d'or du

Conseil fixée dès le départ et maintenue avec une farouche

détermination est que les idées de chacun doivent pour deve-

nir les idées du Conseil être soumises à tous les employés et

être adoptées par eux. A chacun s'impose l'autorité de tous.

Les employés décident eux-mêmes et ne tolèrent plus les di-

rectives de partis ou de syndicats qui, au nom des intérêts

<< supérieurs » de la classe ouvrière, agissent en fait selon

leurs propres intérêts.

Vouloir porter un jugement théorique sur la nature du

Conseil n'est pas dans nos intentions. Certains considèreront

peut-être avec quelque dédain que la lutte se développe à un

niveau bien élémentaire, d'autres pourront affirmer au con-

traire que son mode d'organisation est révolutionnaire. Il

nous suffit de montrer qu'il s'agit d'une expérience neuve et

qui plonge très profondément ses racines dans l'évolution

sociale, qui par de nombreux aspects reflète une tendance

déterminante des exploités à prendre en main leur propre

ә

more

JIE

:]

4

défense dans la société capitaliste moderne. C'est aux emplo-

yés et aux ouvriers des autres entreprises à voir ce que peut

leur apporter cette expérience dans la lutte qu'ils mènent;

car si l'exploitation crée des conditions communes, il n'en est

pas moirs vrai que dans chaque secteur, dans chaque milieu

une situation particulière peut appeler des formes de lutte et

d'organisation originales.

A. SITUATION DE L'ENTREPRISE.

Il est difficile de donner une idée exacte de l'importance

d'une société d'assurances par rapports aux autres entreprises.

Il n'en sort aucune production au sens économique du terme.

Son but est simplement de drainer les capitaux de tous les

milieux au profit de l'Etat et des banques d'affaires. Le vo-

lume de ces capitaux ne peut donner d'ailleurs qu'une idée

toute relative de cette importance en raison des sous-évalua-

tions considérables de l'actif des sociétés d'assurance sur la

vie.

a) Effectifs.

L'entreprise est située dans le « quartier des Assurances »

(la surface délimitée par le boulevard Haussman, la Gare

Saint-Lazare, la rue Lafayette et la rue Drouot, concentre

pratiquement 90 % des sociétés et de 15 à 20.000 employés).

La société compte en France environ 1000 salariés (450 em-

ployés et 100 cadres au Siège social de Paris, 150 employés

de province dans 40 centres, 300 cadres et inspecteurs pour

le secteur commercial); en outre, elle emploie 2 à 300 agents

commerciaux de toute espèce. Parmi les employés du Siège,

il y a au moins 70 % de femmes; par contre, parmi les cadres,

le pourcentage est très faible (10 %).

b) Domaine d'activité.

Il comprend la France et les territoires d'Outre-mer,

ainsi que la Belgique où sont situées d'importantes succursales;

une certaine activité s'exerce en Argentine, en Egypte, en

Espagne et en Israel.

c) Capital social.

De 24 millions en 1946 il a été porté successivement à

125 millions (1947), 250 millions (1949), 500 millions (1950),

I milliard (1952) sans apport extérieur, par incorporation de

réserves.

d) Eléments financiers.

En 1955, l'actif évalué se montre à 31 milliards; le reve-

nu des « placements » à 2 milliards; les encaissements annuels

de primes à 6 à 7 milliards. Ces encaissements représentent

10 % de l'encaissement de toutes les sociétés d'assurances vie

5

et les réserves environ 15 %. La société se classe parmi les

3 premières « grosses » sociétés d'assurance vie.

Pour donner une idée de la sous-évaluation de l'actif,

il suffit de mentionner que les valeurs (titres, immeubles)

y sont portées obligatoirement (il s'agit d'une obligation

légale) pour la somme la plus faible prix d'achat au

cours actuel.

Il s'ensuit que les immeubles figurent, parfois, pour le

1/4 ou le 1/5 de leur valeur réelle (plus de 100 immeubles)

et que la vente d'un seul immeuble dégage un profit consi-

dérable.

De l'aveu de la société elle-même, alors que

les

1 engagements de la Compagnie » envers les assurés sont en

fin de 1955 de 781 millions, le seul bénéfice de la gestion

financière, abstraction faite de tout bénéfice de vente, atteint

719 millions. Fin 1955 également, l'ensemble des placements

atteignait 27,3 milliards, la plus-value boursière dépassait

7,5 milliards et une timide revalorisation des immeubles déga-

geait une « réserve spéciale » de 541 millions.

e) Administration et orientation.

Jusqu'en 1946, la société était contrôlée

par

le groupe

de

Rotschild. La nationalisation (avril 1946) a amené à la direc-

tion un Conseil d'Administration composé de trois représen-

tants de l'Etat (fonctionnaires des finances), trois « représen-

tants des assurés », trois techniciens, trois représentants du

personnel (des employés, des agents, des cadres). Pratique-

ment les « postes » sont partagés entre les différentes bureau-

craties patronales et syndicales. Le Président-Directeur

général est nommé par le Ministre des Finances ; il était

d'abord, ainsi que toute l'équipe de direction venue en 1940,

social-démocrate et vraisemblablement ayant des liens avec la

franc-maçonnerie ; depuis 1952, le Président-Directeur géné-

ral a des attaches politiques dans les milieux U.D.S.R. et

Radicaux. L'orientation financière semble se faire, de nou-

veau, en faveur des banques qui contrôlaient la société autre-

fois (dont Rotschild). La nationalisation n'a d'ailleurs pas

étatisé l'entreprise; elle reste une entreprise commerciale, en

concurrence avec un secteur privé important et les autres socié-

tés d'assurances nationalisées, et subit, de ce fait, comme une

entreprise privée, tout le poids des impératifs de gestion

capitaliste.

1ə

"

B.

EVOLUTION DE LA STRUCTURE

DE L'ENTREPRISE.

Il existe actuellement trois catégories d'assurances :

Grande Branche, Populaire et Groupe, dont la pratique cor-

respond à des situations économiques bien définies, et dont

6

l'introduction a amené des modifications corrélatives dans la

structure et les conditions de travail de l'entreprise.

Pour permettre de comprendre ces catégories, on peut

dire que la «Grande Branche » correspondrait à un habit sur

mesure,

la « Populaire :» au vêtement de confection, et le

( Groupe » au bleu de travail.

a) Avant 1930.

Avant la guerre de 1914, l'assurance s'adressait unique-

ment à la classe bourgeoise aisée à laquelle il fallait du « sur-

mesure »; la « Grande Branche » était la seule activité, et

l'entreprise était au stade artisanal. Chaque employé devait

avoir des connaissances un peu sur tout; il avait des contacts

avec le public; lors de son recrutement, on recherchait unique-

ment des garanties d'une certaine éducation pouvant cau-

tionner à la fois un niveau d'instruction, une facilité de

parole et une moralité « exemplaire ». La division du travail

était peu poussée : une seule organisation commerciale cons-

tituée par un réseau d'agents non salariés; une « division »

par grande catégorie d'opérations : souscriptions, recouvre-

ments, comptabilité, actuariat, inventaire, services annexes.

La classification des emplois reflétait cette situation.

b) L'évolution de 1930 i 1945.,

La transformation des conditions économiques au lende-

main de la guerre de 1914 conduit à une modification de la

clientèle des compagnies d'assurances sur la vie. La classe

bourgeoise à laquelle s'adressait l'assurance du type « Grande

Branche » s'est appauvrie; la crise de 1930 accentue encore

cette évolution. Pour « tenir », les compagnies d'assurances-

vie doivent suivre l'évolution de cette classe et trouver un

nouveau champ d'activité dans la classe ouvrière dont les

conditions matérielles se sont au contraire améliorées. Mais

alors qu'à une classe riche conviennent des capitaux et primes

importants et des clauses « sur mesure » (gros contrats), à une

classe pauvre conviennent de faibles capitaux et primes avec

des clauses standard (petits contrats). Pour que l'opération

soit rentable, il faut désormais qu'à un petit nombre de gros

contrats corresponde un grand nombre de « petits contrats ».

Comme l'assurance « Grande Branche » ne disparaît pas et ne

peut assimiler la « fabrication » et la vente du vêtement de

confection qu'est cette assurance dite « populaire », il faut

créer une nouvelle organisation capable de « sortir une

grosse masse de contrats.

Cette organisation se juxtapose à la précédente. Elle

comporte un réseau commercial fortement hiérarchisé de sala-

riés assujettis à des chiffres de production déterminés, elle se

base sur la division du travail et la mécanisation des deux

services les plus importants : un central dactylographique

pour la sortie des contrats et un central mécanographique

pour la sortie des quittances. Les tâches intermédiaires s’ali-

7

1

gnent sur ces deux services mécanisés. Pour les vieux em-

ployés, les artisans de la « grande branche », la « populaire »

est considérée, de 1930 à 1945, comme une colonie péniten-

tiaire; ils ont conscience d'une sous-qualification, d'une non-

utilisation des capacités que l'on exigeait d'eux et dont ils

tiraient une certaine fierté. La direction entretient d'ailleurs

cette division; une mutation à la populaire équivaut à une

dégradation. Les anciens désignent ces services par des

expressions qui se veulent péjoratives « le wagon postal »),

les « machines l'usine mais qui, en fait, traduisent

l'introduction de la mécanisation et de la rationalisation. La

Direction est moins difficile sur le recrutement. En 1939, un

directeur peut dire : « Je prends n'importe qui dans la rue et

j'en fais un employé au bout de huit jours ». Il ne s'agit plus

de connaissances, mais de la simple possibilité « physique >>

de faire un certain travail, toujours identique.

6

»), el

>>

.

1

t

c) Le sens de l'évolution actuelle.

Plus récemment, autour de 1939 et surtout à partir de

1945, s'introduit une modification qui reflète d'une manière

plus précise encore la transformation des structures sociales.

Dans la société entière, l'industrialisation conduit à centrer de

plus en plus la vie des individus sur leur entreprise, tant pour

le cadre supérieur que pour le manquvre. L'assurance va trou-

ver sa forme « industrielle parfaite » en relation avec cette

concentration des individus autour de la cellule sociale qu'est

l'entreprise. L'assurance « de groupe » s'adresse maintenant

à une collectivité ; il n'y a plus qu'une police collective qui

fixe quelques règles applicables à tous : plus de quittances de

primes, mais un seul état d'âge et de salaires, fourni par

l'entreprise, et directement exploitable par les machines.

Tout est calculé d'après les salaires et les machines peu-

vent assurer 90% du travail, le reste étant un simple travail

de préparation » qui doit suivre le rythme des machines.

Cela entraîne la création d'un service nouveau; cette technique

nouvelle ne peut être assimilée ni par la « grande branche »

ni par la « populaire ».

Cette évolution s'accentue après 1945 avec le développe-

ment de la « populaire » dont les méthodes et le champ d'ac-

tivité empiètent peu à peu sur les secteurs dévolus à la

« grande branche ». De 1947 à 1952, la structure de l'entre-

prise est complètement remaniée; la rationalisation s'introduit

peu à peu dans la totalité des services.

I

d) Le travail à la chaîne dans une entreprise

d'Assurance-Vie.

Dans la « populaire », la chaîne est maintenant parfaite;

en voici les articulations :

.

I.

2.

Examen des propositions.

Les propositions sont examinées, étiquetées, vérifiées par

un bureau où la division du travail est très poussée, chaque

employé effectuant une tâche très limitée (compostage, tari-

fication, vérification, enregistrement...). Par exemple, le même

employé peut avoir à composter à deux reprises plus de

1.500 propositions par jour ; le service peut passer jusqu'à

10.000 propositions par semaine de 40 heures; un rendement

est obligatoire durant les dix jours de pointe de chaque

mois (sans paiement de prime de rendement).

Frappe des contrats.

Les propositions ainsi traitées arrivent au central dacty-

lographique où chaque dactylo doit taper et relire 75 stencils

à alcool. C'est une tâche difficile, salissante (carbones spé-

ciaux) et entraînant une grande fatigue nerveuse (bruit et

cadence de travail). Une prime de rendement est attribuée; si

les employées jeunes peuvent assurer le rendement, à partir

d'un certain âge (entre 30 et 40 ans), beaucoup ne peuvent

suivre le rythme et manifestent des troubles nerveux (1); les

employées essaient de tenir en travaillant après l'horaire, ou

en évitant les absences, même en cas de grande fatigue ou de

maladie, pour conserver le bénéfice de leur prime de rende-

ment ; mais à partir d'un certain âge, variable suivant leur

résistance physique, elles doivent accepter leur mutation dans

un autre service avec une perte de salaire mensuel d'environ

5.000 francs. A ce moment, leur longue période de travail

standard leur a fait perdre toute qualification et souvent leurs

troubles nerveux sont devenus chroniques.

3. Tirage des documents.

Ce seul et unique cliché, frappé par des dactylos, sert

à tirer, à l'aide de machines Ormig, tous les documents affé

rents à une police : polices, fiches intérieures, dont celles ser-

vant à l'établissement des cartes perforées. Le cliché est éta-

bli de telle manière que ces fiches contiennent les renseigne-

ments codifiés permettant directement la transcription sur la

carte perforée. Il y a un bureau entier de ces machines, bureau

exclusivement féminin. C'est un travail très salissant (car-

bones et encres violettes) nécessitant le changement de vête-

ments (blouses bleues) et le nettoyage à l'alcool. Il n'y a pas

de cadence fixée, mais il y en a une indirecte puisqu'il faut

écouler la production des dactylos qui, elles, sont à la tâche.

4.

Tri des documents.

Le contrôle et la ventilation des pièces sont un travail

purement manuel. Des employées (bureau exclusivement fémi-

(1) Il est remarquable, d'autre part, qu'il règne un climat de ner.

vosité très particulier, dans ce bureau qu'on impute au mauvais

caractère des employés alors que la nature de leur travail en est évi-

demment responsable.

9

i

nin) trient les pièces sortant « en vrac » des machines Ormig;

certaines « vérifient » par lecture les polices, d'autre les met-

tent sous chemise avec compostage des numéros, d'autres

mettent sous enveloppes les polices destinées à l'assuré, d'au-

tres enfin regroupent les documents destinés au circuit inté-

rieur des pièces.

Comme pour le tirage aucune cadence n'est imposée, mais

en réalité c'est toujours la cadence des dactylos qui règle

le travail. C'est une besogne fastidieuse, monotone, notam-

ment en ce qui concerne la lecture des contrats (travaillant

une partie de l'année à la lumière de tubes luminescents, les

employées se plaignent de troubles visuels et de l'inadapta-

tion de l'éclairage à leur travail).

5.

Etablissement de la carte perforée.

Le document de base de l'entreprise est la carte perforée.

Il est plus utile pour beaucoup d'employés de savoir « lire »

une carte perforée que de savoir écrire en bon français ou

calculer rapidement, critères du « bon employé » d'autrefois.

La perforation des cartes se fait essentiellement dans

un bureau de «c perfos » d'après les fiches dont il a été ques-

tion. Une seule fiche de contrat sert à l'établissement de plu-

sieurs cartes perforées, les unes destinées au quittancement

(soit deux cartes une pour la prime, une pour l'adresse

soit une seule pour la « populaire »), d'autres destinées au

calcul des réserves, d'autres au commissionnement. Sur cer-

taines cartes, des données seules sont perforées, le reste de

la perforation étant effectuée mécaniquement après calcul par

des machines calculatrices, à partir des éléments perforés.

Les perfos sont assujetties à une cadence élevée et per-

çoivent une prime de rendement. Pour 9.000 perforations à

l'heure, elles touchent une prime de base de 1.300 francs par

mois (environ 5 % du salaire de base) augmentée de 600 francs

par 1.000 perforations horaires supplémentaires (1). Un abat-

tement d'un quart d'heure est accordé le matin et l'après-

midi. Si l'employée ne peut réaliser la cadence minimum

moyenne, elle est mutée ; en cas de maladie, la prime est

diminuée proportionnellement aux jours d'absence.

Il s'agit encore d'un bureau exclusivement féminin. Le

travail entraîne une fatigue nerveuse dont l'effet à long terme

est peu connu en raison de l'introduction récente du système

(10 ans), et de la jeunesse des éléments féminins recrutés à

l'époque. Comme pour les dactylos, le souci de conserver la

prime ou de l'accroître, fait que ces employées travaillent

souvent à la limite de leur résistance nerveuse.

(1) Certaines employées arrivent à réaliser 12 à 13.000 perforations

à l’H ure. Toutefois il difficile de préciser le rythme exact d'un tel

rendement, certaines perforations étant automatiques.

10

6. Le central mécanographique.

Les cartes servent à l'établissement de documents indi-

viduels (quittances de primes, feuilles de commissions et

d'états divers, bordereaux de commissions d'agences), de

documents comptables et statistiques.

Les machines principales sont les tabulatrices, mais des

travaux préparatoires sont nécessaires : contrôle et mise à

jour des fichiers, tri des cartes, reproduction, calcul, classe-

ment (de nouvelles cartes) dans les fichiers. La plupart de

ces travaux sont effectués par d'autres machines (calculatri-

ces, reproductrices, trieuses)

Les employés de ce service sont presque exclusivement

masculins, ils ont une certaine qualification professionnelle.

Pratiquement, il s'instaure une routine de travail qui rend

inutile cette qualification à quelques exceptions près. Le tra-

vail exige une cadence et une station debout continuelles, dans

une atmosphère de bruit. L'employé est le plus souvent le

servant d'une machine. Une prime dite de « planing » (prime

de rendement déguisée) est attribuée; la cadence de travail

est fixée non par des temps précis mais par l'obligation de

sortie de documents à des dates limites.

7. Le contrôle et l'envoi des documents.

Le contrôle, travail de pure mise en ordre, se fait dans

les vestiges d'anciens services qui préparent le regroupement

pour l'envoi dans les agences (« grande branche ») ou dans

des centres de gestion (« populaire ») ou directement à la

clientèle (« groupe »).

ou

e) Les chaînes annexes d'approvisionnement

de la chaîne principale.

Autour de cette chaîne centrale, épine dorsale de l'entre-

prise, dont chaque rouage doit fonctionner normalement au

risque de tout bloquer, les travaux d'« alimentation »

d'« évacuation » ne sont pas encore entièrement rationalisés.

Différentes raisons empêchent cette rationalisation totale,

qui est cependant possible puisqu'elle est réalisée dans quel-

ques entreprises pilotes.

a) Certaines règles légales obligent à des tâches qui

nécessitent le recours à des techniques périmées. Par exemple,

les règlements de capitaux à la suite d'un décès ne peuvent

être effectués sans la réunion obligatoire de pièces, ce qui

nécessite l'établissement manuel d'un dossier et de correspon-

dance. Jusqu'à une date récente, la législation imposait la

tenue de répertoires de polices qui ne pouvaient être que rédi-

gés à la main. Le décalage est tellement énorme entre la tech-

nique et les obligations légales, que certaines règles légales

ne sont plus observées, avec la tolérance du Ministère des

Finances, chargé de contrôler les sociétés d'assurances. On

+

11

-

pourrait écrire des pages sur ces nombreuses règles sur lesquel-

les butte la mécanisation.

6) Rationaliser tous les travaux signifierait imposer une

cadence, celle de la chaîne, à tous les employés, quelles que

soient leurs aptitudes physiques. Mais l'ancien système de

travail artisanal a laissé une séquelle de vieux employés pra-

tiquement « non récupérables » (ceux-là même que le patron

qualifie de « toquards », en évoquant le poids qu'ils consti-

tuent dans l'entreprise). Deux solutions peuvent résoudre le

problème : la mise à pied ou l'attente de l'élimination par les

départs en retraite. La nécessité de maintenir « un climat

social » dans l'entreprise empêche toute transformation radi-

cale. Les travaux de la chaîne sont assurés par un minimum

de jeunes, les travaux annexes, non rationalisés ou semi-

mécanisés, sont assurés par un maximum de vieux employés.

La transformation se fait progressivement.

On trouve donc dans les travaux annexes toute la gamme

des activités qui ont jalonné l'évolution du travail jusqu'à nos

jours et souvent les employés qui ont continué de les effec-

tuer pendant tout ce temps.

1° L'artisanat. Ce sont les services en voie de dispa-

rition : la comptabilité générale (obligation de tenue de

livres), le service "I groupe » ancienne gestion (types de

contrats encore en cours non-standard) ou maintenus en rai-

son d'obligations légales (règlements) ou en voie de transfor-

mation (établissement des contrats « grande branche » dont

la rationalisation est en cours).

2° La semi-mécanisation. Ce sont les services en cours

de transformation : inventaire (calcul des réserves), calculs

(une partie importante de ces calculs est faite maintenant

directement sur calculatrice électronique, ce qui entraîne une

réduction importante de personnel); services financiers et

comptables (comptes d'agents) dont la rationalisation a été

poussée aussi loin que possible.

3° La mécanisation. Ce sont les véritables chaînes

annexes soumises à une cadence directe ou indirecte : archi-

ves, courrier, central dactylographique (centralisation de la

frappe du courrier, usage de magnétophones), établissement

des documents de mutations de contrats (vestige d'un service

de quittancement n'effectuant plus que des travaux élémen-

taires).

4° Les bureaux de province. La chaîne ne peut fonc-

tionner régulièrement que si elle « exploite » des éléments

standard ou tout au moins ne présentant pas une grande

diversité. Par suite, ce qui « sort » de la chaîne correspond

également à un certain degré de standardisation. Mais la

concurrence commerciale, surtout dans l'assurance, contraint

l'entreprise à tenir compte d'une multitude de détails, dans

les clauses de contrats, dans l'encaissement des primes, etc.

Il est donc nécessaire qu'un travail préparatoire soit fait sur

12

les documents de base (standardisation, groupement) et qu'en

sens inverse une reconversion s'opère à la sortie de la chaîne

(répartition aux encaisseurs des quittances, paiements isolés,

etc.). Des services furent donc créés pour effacer les détails

pratiques à l'entrée et les reconstituer à la sortie. Ce rôle est

joué tantôt par les agences (« grande branche » mais surtout

par les centres de province (« populaire »); pour le groupe »,

la perfection du mécanisme et la suppression des éléments

particuliers rendent inutiles ces services de conversion et de

reconversion.

Les centres de province créés en 1954 ont, d'une part,

un rôle centralisateur avec mission d'établir tous les docu-

ments (propositions, états d'encaissements, états de transfor-

mation, encaissements) de sorte que le siège puisse les assi-

miler immédiatement sans attendre de renseignements; d'au-

tre part, un rôle décentralisateur de répartition : des états,

quittances, feuilles de commission, paiements arrivent en bloc

au siège.

Il est évident que leur rôle est capital car ils sont les

intermédiaires entre toute l'organisation commerciale et l'or-

ganisation rationalisée du siège. Tel est bien ce rôle que leur

assigne la Direction car l'organisation de ces bureaux de pro-

vince est très fortement contrôlée et réglementée; elle trouve

d'ailleurs d'autres avantages dans ces centres. Le travail en

province peut être moins payé qu'à Paris et la main-d'oeuvre

« plus souple », plus facile à exploiter (la rareté des emplois

opérant une plus forte pression sur le travailleur), peut être

plus adaptée à des pointes de travail périodiques que l'orga-

nisation rigide du siège ne pourrait tolérer.

L'importance de ce secteur peut être mesuré au fait que

les employés de province représentaient à peine 7 % de l'effec-

tif total du Siège en 1950 alors qu'ils représentent plus de

25 % de cet effectif actuellement,

f) La modification du recrutement des employés.

Les modifications des conditions de travail ont complè-

tement transformé le recrutement des enıployés.

Avant 1930, un emploi de bureau était une bonne « situa-

tion » pour la petite bourgeoisie. Depuis la mécanisation, la

plupart des emplois cessent d'être intéressants, car rémuné-

rations et conditions de travail se rapprochent de celles de

l'industrie.

Avant 1930, le recrutement se faisait par relations ;

l'origine sociale était une garantie de « bon esprit » et les con-

ditions de travail ne pouvaient qu'enraciner en chacun les

préjugés déjà bien établis.

Après le développement de la branche « populaire », de

1930 à 1939, le personnel nouveau était appelé à effectuer

des tâches divisées sous une discipline plus rigoureuse, à une

cadence plus élevée. Pendant cette période entrèrent dans l'en-

12

treprise des professionnels de l'industrie et du commerce sans

travail. Beaucoup espéraient ne rester que temporairement ;

certains sont encore employés, d'autres firent « carrière ».

Un peintre décorateur est maintenant archiviste après

avoir été garçon d'étage; un ancien souffleur de verre est

garçon jusqu'à sa retraite; un autre verrier est devenu chef

de service; des imprimeurs, des métallos, etc., rejoignirent

aussi l'assurance. Ainsi se justifie la réflexion déjà citée d'un

directeur en 1939 : « on peut prendre n'importe qui dans la

rue pour en faire un employé »).

Ces éléments nouveaux avaient un esprit tout à fait dif-

férent de celui des anciens; ce sont eux qui furent les plus

actifs en 1936; minoritaires, ils ne réussirent pas à entraîner

le personnel dans le mouvement de grève mais ils fondèrent

la section syndicale C.G.T. de l'entreprise.

La guerre, la rationalisation accentuée après 1945

devaient bouleverser à nouveau le recrutement ; il entra,

notamment dans l'après-guerre immédiat, beaucoup de jeunes

issus de tous milieux et surtout de milieux petits employés

et ouvriers. Cependant, les éléments « petits bourgeois >>

pourvus d'une certaine instruction se détournent maintenant

de ces travaux « abrutissants ». A l'intérieur même de l'entre-

prise, les vieux services sont désorganisés et de nouveaux sont

créés, entraînant des mutations fréquentes et un véritable

brassage des employés. Il devient de plus en plus clair qu'on

ne peut plus « faire carrière »; nombreux sont ceux qui

s'aperçoivent qu'ils ne sont que des pions que l'on déplace

à volonté pour les utiliser là où l'on a besoin d'eux.

La transformation des conditions de travail des vieux

employés, le contact des anciens et des nouveaux éléments

achèvent de modifier le comportement du personnel. A l'indi-

vidualisme tend à se substituer le sens de l'action collective

(première grève de douze jours en mars 1950); au débrouil-

lage individuel la solidarité; l'arrivisme tend à reculer et

les employés deviennent sensibles aux injustices sociales. Ils

tendent à se fondre dans la grande masse des travailleurs.

Un indice très significatif de cette évolution se retrouve

dans l'habillement : vers 1930, l'employé était le «prolétaire

en faux-col », les femmes devaient venir travailler en bas et

en chapeau ; la tenue était un attribut de l'employé. Aujour-

d'hui, dans tous les services de la chaîne, hommes et fem-

mes portent des blouses grises, bleues ou blanches, et même

certains portent des bleus de travail; les femmes changent de

tenue pour ne pas salir leurs vêtements.

8) Le rôle des cadres.

Les cadres d'avant 1930 étaient souvent des fils de

famille parfois issus de la noblesse que

leur

manque

cité avait empêché de caser dans la diplomatie, l'armée, les

finances ou les affaires. Ce qui importait, c'était que leurs

de capa-

14

« bonnes manières » et le vernis qu'avaient pu laisser leurs

études puissent inspirer le respect béat des inférieurs de la

petite bourgeoisie, tout heureux de côtoyer chaque jour

de

tels supérieurs. On retrouve encore aujourd'hui chez un cer-

tain nombre d'employés ce culte du cadre.

Du jour où le travail se transformait, le cadre n'était

plus le « supérieur » : il devait être ou bien un technocrate,

l'équivalent de l'ingénieur (technicien en mathématiques ou

en droit) ou bien celui qui commande et impose la discipline,

le « garde-chiourme ». La majorité des emplois de cadres

appartiennent à cette dernière catégorie et ne requièrent

aucune connaissance particulière; beaucoup de cadres sont

recrutés dans le rang en considération non de leurs capacités

mais de leurs aptitudes à « servir ». Le «garde-chiourme »

traditionnel tend d'ailleurs à être remplacé par un autre de

type plus habile. C'est que la cadence du travail rend inutile

la discipline stricte et que la division très poussée du travail

nécessite un fonctionnement sans heurts; on ne demande donc

plus au cadre qu'à être un surveilant de la vaste et complexe

machine, sachant mettre de l'huile dans un rouage et être

attentif à tout bruit du mécanisme pouvait révéler un défaut

de fonctionnement.

Il a un rôle de coordination mais on lui demande surtout

de maintenir un climat social favorable : ce sont plus cef-

taines qualités psychologiques qu'on requiert de lui que des

qualités professionnelles. L'appartenance à un groupe social

défini (syndicat « maison », francs-maçons, catholiques) est,

en général, la référence pour la promotion des cadres, l'indé-

pendance étant au contraire une contre-indication.

Les cadres tendent à remplir leurs fonctions ainsi dén-

nies en brisant la cohésion et la solidarité qui est la conse-

quence normale d'un travail rationalisé. Ils font preuve,

cet égard, d'une mentalité nouvelle, cherchant à s'immiscer

dans la vie privée de leurs subordonnés pour mieux les domi-

ner, ne reculant pas devant une certaine familiarité et visant

parfois à jouer le rôle de confident et de conseiller. Au reste,

cette attitude que favorise la présence constante du cadre

auprès de l'employé n'exclut pas le recours à des procédés

plus traditionnels (mouchardage, chantage, etc.); mais.ces

derniers sont de moins en moins efficaces et tendent à paraî-

tre périmés. Les cadres du type adjudant n'ont plus la core

dans l'entreprise car le fonctionnement régulier d'une chaîne

de travail ne peut souffrir les conflits et les tensions qu'ils ne

manquent pas d'amener.

h) La nationalisation.

La nationalisation de l'entreprise, réalisée en 1946, a

permis aux salariés de faire l'expérience de la bureaucratie;

tout employé sait qu'elle ne lui a rien apporté, qu'il n'a fait

que changer de maître et qu'une équipe de « petits copains >>

a remplacé les anciens administrateurs et directeurs.

à

Les Assurances Générales-Vie sont une des rares entre-

prises où il y ait eu, du jour au lendemain, un remplacement

quasi-complet de l'équipe dirigeante. Ceux qui arrivaient

pour prendre les places étaient des fonctionnaires de grade

moyen sans autre appui que le syndicat, le parti politique

ou peut-être la franc-maçonnerie. Ils n'avaient pas de base >>

définie. Dix ans après, les employés parlent encore de la

situation modeste des membres de la direction lors de leur

arrivée, de leurs démarches pour se concilier les responsables

syndicaux C.G.T. (et par contre-coup les employés) en accré-

ditant la légende « qu'ils n'étaient pas des gens différents

des employés ».

En bons bureaucrates, leur ligne de conduite était de se

constituer une base dans l'entreprise et des relations à l'extė-

rieur de l'entreprise. Une gestion sans histoire et une grande

souplesse vis-à-vis des gouvernements successifs devaient

leur permettre de conserver leur poste à travers les évolutions

politiques.

Après s'être appuyée sur la C.G.T. avant la scission de

1947, la Direction s'appuya sur F.O., puis sur la C.F.T.C.

quand le Président-Directeur général, mis à la retraite, fut

remplacé par un ancien Directeur des Finances qui se trouva

avoir la même appartenance politique que le bonze inamo-

vible de ce dernier syndicat. Tous les employés connaissent

le « bon syndicat » dont il faut faire partie si l'on veut espé-

rer une promotion rapide ou de petits avantages personnels.

La direction a ainsi nommé successivement agents de maîtrise

ou cadres des militants C.G.T., F.O. et C.F.T.C. dans

l'espoir qu'ils formeraient une base fidèle qui permettrait de

dominer plus facilement le personnel.

Sauf les vieux employés qui attribuent à la nouvelle

Direction les inconvénients de la rationalisation et qui disent

« c'était mieux autrefois », la plupart des employés traduisent

la réalité par des réflexions du genre : « la nationalisation

n'a rien changé ».

La Direction nouvelle, issue de la nationalisation, a pu

trouver en dix ans un cercle d'appuis politiques et a constitué

avec les directions analogues des autres sociétés, de la Sécu-

rité Sociale, des syndicats, de certains partis, une couche

bureaucratique consciente de sa position dominante, qui tend

à conserver le pouvoir qu'elle détient; elle a surtout des liens

dans les milieux politiques que l'extrême-droite appelle « de

gauche » (radicaux, U.D.S.R., S.F.I.O., P.C., M.R.P.) et

dans tous les syndicats, y compris la C.G.T. Cette couche

dirigeante montante qui a le regard tourné vers l'avenir peut

appartenir pratiquement à des organisations et des partis

différents qui en apparence luttent pour la prise totale du

pouvoir; mais, faute de mieux, les membres de cette couche

se partagent les postes disponibles et se serrent les coudes

pour se maintenir. Il y a plus de liens et d'affinités entre la

2

16

couche dirigeante des syndicats (C.G.T. comprise) qu'entre

ces mêmes dirigeants de syndicats et les employés, même

syndiqués.

Cette couche dirigeante s'est heurtée évidemment aux

vieilles couches traditionnelles plus ou moins rénovées. Ces

luttes traduisent des rivalités économiques et apparaissent

dans l'orientation financière de l'entreprise : changement de

relations avec tel groupe bancaire quand le Président-Direc-

teur général change; remplacement du jour au lendemain, au

Central mécanographique, des machines I.B.M. par des ma-

chines Bull, services rendus à tel groupe ou tel homme poli-

tique (appartements, prêts d'argent aux collectivités, à cer-

taines personnalités).

Cette lutte aboutit à la formation de clans sur le plan

de l'entreprise et se poursuit par des cheminements obscurs,

dont l'influence est surtout sensible parmi les cadres. Les

employés restent souvent étrangers à ces luttes de clans dont

is constatent seulement les effets : montée en flèche ou dis-

grâce d'un cadre (sans capacités particulières), orientation

nouvelle d'activité de l'entreprise, réforme des conditions de

travail; même s'ils ne trouvent pas d'explications précises,

ils se doutent que ce qui est présenté comme « l'intérêt de la

Compagnie » pour expliquer tout n'est en réalité que la consé-

quence

de luttes de clans.

i) Les syndicats et leur action.

1936 marque pratiquement le départ de l'activité syndi-

cale dans l'entreprise. Auparavant dominait le mythe du bon

patron, qu'on rencontre encore chez certains vieux travail-

leurs. Un grand nombre d'employés respectaient la hiérar-

chie; ils pensaient que seule leur soumission leur permettrait

d'obtenir certains avantages et ces avantages ils les inter-

prétaient comme le signe de la libéralité du patron non comme

un dû.

Les services qui connurent les premiers des conditions

de travail plus dures, et où entrèrent des éléments issus d'au-

tres milieux professionnels, posèrent d'emblée les relations

de travail en termes différents : la constitution de la section

C.G.T. de l'entreprise en fut la conséquence. Le patron, pour

y faire pièce, suscita d'abord la formation d'une section du

syndicat fasciste S.P.F. qui n'eut qu'une existence éphémère

parce que politiquement trop voyante, puis s'appuya sur la

C.F.T.C., notamment par l'intermédiaire des cadres moyens.

Des employés parlent encore des pressions exercées avant

1939 et après 1944 par les chefs des grandes divisions sur

leurs employés pour les forcer à adhérer à la C.F.T.C.; c'est

à ce même syndicat que la Direction remit en 1945, lors de

la création des Comités d'Entreprise, les auvres sociales,

sûre qu'elles seraient gérées dans son intérêt comme dans

celui de ce syndicat.

17

De fait, après la période de la guerre pendant laquelle

la plus grande confusion semble avoir régné, dans l'entre-

prise comme partout, ce syndicat a toujours joué et joue

encore le rôle de « courroie de transmission » entre Direction

et employés. L'origine sociale des vieux employés et d'une

partie des nouveaux, la survivance de services non rationa-

lisés, la position dominante de ce syndicat dans les ceuvres

sociales, son habileté consommée à appuyer une espèce de

paternalisme éclairé, tout cela lui assure une position de leader

parmi les syndicats traditionnels dans l'entreprise. C'est

d'ailleurs pratiquement un seul homme, le « délégué » (cumu-

lant les fonctions de délégué du personnel, de délégué au

comité d'entreprise et de secrétaire de ce comité ayant la

haute main sur toutes les « æuvres sociales » depuis la can-

tine jusqu'à l'arbre de Noël, la caisse de retraite et la maison

de repos) qui assure la fonction, nécessaire dans une entre-

prise moderne, de porte-parole de la Direction auprès des

salariés. Il ne fait aucun travail, possède un bureau avec télé-

phone, peut obtenir de tous services tous renseignements sur

les employés. Les cadres le respectent comme détenteur d'un

pouvoir de même nature que le leur; les employés ne veulent

pas se mettre mal avec lui parce qu'ils savent « qu'il a le bras

long ». Le Président blague ouvertement en public sur « ce

personnage qu'on paie à ne rien faire », mais en aparté déclare

« il est bien utile ». Ce délégué définit d'ailleurs sa fonction

comme d'essence supérieure : jamais un compte rendu écrit

ou oral au personnel, jamais de réunion du personnel, Aux

réunions avec la Direction où l'on marchande les intérêts du

personnel qui commence à « remuer », il lui est arrivé plu-

sieurs fois de déclarer « tout ce qui se dit ici devra rester

secret » et il pratique d'ailleurs obstinément quant à lui le

secret comme un attribut de sa fonction. Son action, il la

résume dans cette formule : « Nous faisons du social et du

familial ». Sa politique est celle du cas personnel, jamais

celle de l'action collective.

Seule la C.G.T., numériquement plus puissante que la

C.F.T.C. en 1946 dans l'entreprise, aurait pu faire pièce à

cette influence grâce à l'appui que la Direction nouvelle pou-

vait lui apporter dans le cadre de la nationalisation. Mais

les militants les plus marquants se contentèrent d'occuper

les places de cadres qu'on leur offrait, alors que le « délégué »

C.F.T.C. continuait à jouer avec beaucoup d'habileté et

d'expérience son rôle traditionnel, fort d'ailleurs de cette

espèce d'indépendance de façade opposée à la « compromis-

sion » des ex-militants C.G.T. (1)

(1) Il semble d'ailleurs que les syndicats se partagent les entreprises

en zones d'influences (postes aux Conseils d'Administration des entreprises

nationales, délégués, Conseil National des Assurances, services sociaux

intercompagnies); ils peuvent ainsi se rendre des services en cas de dan-

ger les menaçant tous. Cette attitude n'est d'ailleurs pas exclusive d'une

18

La scission de 1947 devait amener une section F.O.

forte de la quasi-totalité des adhérents de la C.G.T. et de

l'appui de la Direction, tandis que la section C.G.T. se trou-

vait réduite à des effectifs squelettiques (quelques employés

restés par « fidélité » autour des quelques membres du P.C.

de l'entreprise), et ne pouvait plus recueillir qu'une trentaine

de voix aux élections suivantes.

L'évolution déjà décrite des membres de la Direction de

1947 à maintenant, et le rôle dévolu à la section F.O., le

caractère anti-stalinien du nouveau syndicat, faisaient que

rien ne distinguait celui-ci de la C.F.T.C., sauf des ques-

tions de personnes. De fait, les délégués F.O. ex-C.G.T.,

collèrent très étroitement à la C.F.T.C., les réunions de sec-

tion furent souvent communes et les deux permanents se

partagèrent le « travail syndical ».

L'appartenance à l'un ou l'autre de ces deux syndicats

dépend alors de considérations politiques ou religieuses; si

l'on donne son adhésion à tel ou tel c'est parce qu'on espère

être épaulé pour grimper dans la hiérarchie, ou bien béné-

ficier de quelques avantages (logements, prêts, secours) ou

encore qu'on veut manifester sa reconnaissance pour un ser-

vice rendu (que le délégué a su monter en épingle) ou tout

simplement parce qu'on craint l'hostilité d'un cadre syndiqué.

Quant à ceux qui se contentent de voter pour un syndicat,

ils n'ont, pour la plupart, d'autre souci que de maintenir en

face du patron des organismes susceptibles de les défendre,

malgré tous les défauts qu'ils leur reconnaissent (le souci d'ef-

ficacité semble très fort chez les employés).

La C.G.T. connaît un nouvel essor à partir de 1950.

Jusque là, c'est-à-dire durant les trois années qui suivirent

la scission, elle fut coupée de la masse des salariés. La poli-

tique de la C.G.T. à l'échelle nationale, essentiellement axée

sur les actions politiques du P.C. (aussi timidement qu'elle

fût exprimée par les militants de l'entreprise) détournait vio-

lemment les employés de ce syndicat.

En 1950, la section C.G.T. fut ranimée par deux mili-

tants, indépendants de tout parti politique, soutenus par un

groupe d'employés, qui adoptèrent une politique de lutte à

l'égard de la direction. Ils réussirent à évincer les membres

du P.C. de la section et entreprirent un travail patient

d'explication, destiné à dresser les employés à la fois contre

le patron, les syndicats réformistes et la politique stalinienne

traditionnelle de la C.G.T. La remontée rapide de la section,

qui eut été plus rapide encore si la C.G.T. en tant que telle

n'inspirait la méfiance, fut, en outre, favorisée par les nom-

breuses contradictions que la rationalisation développait au

sein de l'entreprise.

internet

certaine compétition entre eux, dans la mesure où certaines normes sont

respectées.

19

Même lorsque la C.G.T.-Assurance, en 1954, réussit à

manæuvrer et à replacer à la tête de la section un membre

du P.C., la section maintint la nouvelle influence qu'elle avait

acquise.

Il faut d'ailleurs souligner que la Direction de la C.G.T.-

Assurance, même dans les périodes « dures », n'a jamais

rompu ses contacts avec la Direction de l'entreprise. Chacun

sait

que le Secrétaire général de la C.G.T.-Assurance tutoie

le Directeur général-adjoint et qu'il obtient, à l'occasion, cer-

taines concessions de détail par intervention personnelle (par

exemple, le réembauchage d'employés licenciés ou le maintien

d'employés menacés de licenciement), à titre d'échange de

bons services entre bureaucrates. On sait aussi

que

l'admi-

nistrateur C.G.T. obtint un appartement de la compagnie

dès sa nomination. Après 1954, sous le couvert de l'unité

d'action, la section C.G.T. s’aligna sur les autres syndicats

et les contacts purent s'établir à l'échelon des délégués de

l'entreprise (1).

C. - LES CONTRADICTIONS AU SEIN

DE L'ENTREPRISE.

Telles qu'elles viennent d'être décrites, les structures de

l'entreprise paraissent devoir permettre un fonctionnement

régulier. En réalité, comme dans toute entreprise capitaliste,

de multiples contradictions se font jour. C'est, d'une part,

que les employés sont des hommes que l'on ne peut conduire

comme des machines et, d'autre part, que l'intérêt qu'ils peu-

pent avoir pour l'entreprise est en contradiction avec le rôle

de purs exécutants dans lequel on les cantonne.

Comme tous les salariés, ils se trouvent dans l'obligation

d'exécuter leur travail de manière à ne pas encourir de repro-

ches; suivant leur intérêt élémentaire, ils arrivent à souhaiter

que l'entreprise marche bien. Ils peuvent d'ailleurs en tirer

une légitime fierté, jusqu'à dire que leur travail fait marcher

l'entreprise. En réalité, la bonne marche de celle-ci est liée

surtout à la vente des « produits » donc à la situation

économique — et à l'habileté de la gestion de la Direction.

Les employés sentent qu'au-delà de leur « bon travail

», l'es-

(1), Il apparaît que la position de la C. G.T. dans ce milieu

employé est adaptée à sa position minoritaire en face des réformistes et

à la mentalité particulière des employés. Il est certain que dans les mi-

lieux ouvriers elle manifeste un plus grand souci de s'adapter à la comba-

tivité ouvrière et dissimule avec le plus grand soin les contacts qu'elle

peut avoir avec les patrons et les autres syndicats. Toutefois il y a une

unité d'attitude qui se révèle dans le fait qu'un bon membre du parti

doit savoir s'adapter au milieu dans lequel il se trouve et, tout en ouvrant

uniquement pour le parti, garder une façade de « meilleur défenseur de

la classe ouvrière ». Ce ne sont que les travailleurs de chaque entreprise

qui peuvent asquer, à l'aid d'exemples concrets, l'attitude réelle de

la C.G.T.

20

sentiel leur échappe et que d'une certaine manière ils n'ont

aucun intérêt à la bonne marche de l'entreprise qui les

emploie.

a) Coexistence de différents systèmes de travail.

L'impossibilité d'atteindre une rationalisation totale a des

causes très diverses : législation en retard sur les développe-

ments économiques, luttes de clans se cristallisant autour de

la lutte pour teile ou telle méthode de travail, obligation de

maintenir un « climat social » que des mesures draconiennes

briseraient obligation qui s'impose aussi bien aux bonzes

syndicaux qu'à la Direction).

Nous avons déjà noté, en ce sens, la coexistence de ser-

vices anciens et de services modernes. Par exemple, de chaque

côté d'un couloir, il y a deux services qui font exactement

le même travail : l'examen des propositions. L'un traite les

propositions « populaires » et est intégré dans la chaîne (nous

l'avons décrit); l'autre traite les affaires « grande branche >>

selon une répartition géographique des tâches, chaque em-

ployé effectuant la totalité des opérations qui sont divisées

dans l'autre bureau. Le rythme de travail est ici et là très

différent. Le service rationalisé passe trois à quatre fois plus

de propositions que l'autre. Le vieux service est coté « travail

qualifié », l'autre «« travail d'ordre »; la différence de salaire

de base est de 4 à 5.000 francs par mois (de 15 à 20 % du

salaire de base).

En outre, dans les vestiges de vieux services, il y a

encore des « planques » où l'on travaille « à la papa » et qui

sont souvent dénommées « services spécialisés »; des salaires

de base élevés leur sont réservés.

A cette injustice ressentie par ceux qui travaillent le

plus pour un moindre salaire, se juxtapose le drame de ceux

que l'on doit muter des vieux services vers les nouveaux par

suite de la marche inexorable de la rationalisation comman-

dée par la pression économique. C'est la source d'une double

contradiction :

1° Les employés des « vieux services » sont des anciens

qui peuvent difficilement s'adapter dans les nouveaux ser-

vices en raison de leur âge et du fait qu'ils ont acquis une

routine irréversible de travail; ils considèrent comme humi-

liant et dégradant d'être mutés à un poste beaucoup moins

intéressant que celui auquel ils étaient rattachés auparavant.

Le plus paradoxal est que ce sont précisément les employés

non évolués (et qui sont les plus sûrs soutiens de l'employeur)

qui sont les plus directement exposés à ces mutations. La

chute sera d'autant plus brutale que les cadres préoccupés de

rendement les mépriseront et les qualifieront de « déficients »,

de « toquards », de « pauvres types » qu'on garde par cha-

rité jusqu'à ce que la maladie ou la retraite en débarrase

l'entreprise.

21

2° Pour maintenir la stabilité du personnel, les em-

ployeurs ont toujours garanti le maintien des avantages

acquis; la politique du cas 'personnel pratiquée par la direc-

tion et les syndicats a toujours tendu à accroître ces avan-

tages quand l'employé donnait satisfaction. Quand l'employé

est muté dans un service rationalisé à bas salaire, il conserve

tous ses « avantages » (sauf les primes de rendement), de

sorte que se manifestent des différences de salaires allant

parfois du simple au double entre des employés effectuant

le même travail. Cette différence est d'autant plus ressentie

que, selon le langage des cadres, ce sont ceux « qui gagnent

le plus qui fournissent le moins de travail ». Un jeune avait

un jour calculé qu'il faisait dans sa journée deux fois plus

de travail qu'une ancienne employée dont le salaire était de

plus de 50 % supérieur au sien.

b) La disparité des systèmes de rémunération

et les impératifs de rationalisation.

Le système de rémunération dans son ensemble contient

d'ailleurs une contradiction beaucoup plus importante.

Le travail à la chaîne crée des tâches semblables; les em-

ployés des services rationalisés ont conscience que les paies

devraient être les mêmes. Mais patrons et syndicats, pour

pouvoir pratiquer la politique du cas personnel, et aussi par

une sorte de conservatisme bureaucratique, maintiennent et

même font proliférer une classification établie en 1936, renou-

velée en 1945 et 1954, qui ne compte pas moins de 110 caté-

gories d'emplois et qui est de l'aveu des syndicats très ina-

daptée.

Dans les services vitaux pour la cadence de la chaîne

(contrats et central mécanographique), l'octroi de primes de

rendement substantielles qui semble venir compenser l'inéga-

lité entre les salaires des services qui travaillent plus et ceux

des services qui travaillent moins, suscite une autre injustice

vis-à-vis des service: intermédiaires de la chaîne qui ont une

même cadence de triivail mais sans prime.

Il est difficile de décrire l'imbroglio que constitue ce sys-

tème de rémunérations qui évolue d'ailleurs vers une simpli-

fication sous les pressions économiques et selon une ligne défi-

nie

par le syndicat patronal : réintégration de l'ensemble des

avantages individuels dans les salaires (fixation d'une rému-

nération annuelle de base). Il semble aussi qu'une évolution

se dessine dans le sens d'une simplification des classifications

d'emplois (un employeur d'une entreprise-pilote en matière de

rationalisation proposant à ses employés trois catégories

d'emplois au lieu de 110).

Mais cette politique qui tend à résoudre une contradic-

tion en soulève une autre : pour une « saine » gestion écono-

mique et pour maintenir le « climat social », on tend à

égaliser les salaires sur des minima; mais les employés pen-

sent cette égalisation selon des maxima... D'où les réactions

22

aux

devant une opération chirurgicale où tout le monde se sen-

tirait lésé. Syndicats et patrons hésitent donc à remettre en

cause le statu-quo qui maintient des contradictions connues

pour une solution qui risquerait d'en soulever de plus graves

encore.

c) Qualification technique

et travaux d'ordre subalterne.

La nationalisation a entraîné l'application d'un pro-

gramme de formation technique des employés d'assurance :

une Ecole Nationale d'Assurances fut créée avec un cycle

élémentaire (C.A.P. pour les employés), un cycle normal pour

les cadres inférieurs et un cycle supérieur pour les cadres

supérieurs. La mystification du système consistait à faire

croire à la possibilité d'une promotion ouvrière du simpie

employé au directeur. En réalité, on avait voulu assurer la

formation de personnel pour certains postes « techniques ».

De fait, le cycle supérieur, où l'on entre sur recommanda-

tion, assure surtout la formation de ceux qui s'intégreront

dans la couche dirigeante. Les autres cycles ne conduisent

pratiquement à rien.

En effet, la rationalisation conduit résultats

suivants :

a) Les postes techniques d'assurance disparaissent; des

tâches élémentaires leur sont substituées. Par exemple : un

calculateur d'actuariat devait avoir une certaine qualifica-

tion; aujourd'hui, le travail de cet employé est entièrement

fait par une calculatrice électronique et l'employé réduit à

la confection des fiches.

b) Les techniques utilisées maintenant sont des techni-

ques générales qui n'ont rien à voir avec l'assurance : dactylos

habiles, opérateurs sur machines à cartes perforées.

c) Même ces derniers postes techniques tendent à s'avilir,

la machine accomplissant la partie la plus complexe du tra-

vail de l'employé, ou bien la routine de travail dégradant

la technicité de l'employé par utilisation d'une partie infime

de sa formation professionnelle (c'est le cas pour les dac-

tylos assurant la frappe des contrats ou pour les opérateurs

effectuant périodiquement le même travail).

Or, pendant ce temps :

a) Les jeunes qui sont embauchés ont tendance à avoir

un niveau d'instruction légèrement au-dessus de la moyenne

(autour du B.E.); si le poste requiert une certaine formation

technique, il est exigé souvent les diplômes techniques corres-

pondants.

b) Chaque année, des employés nantis du C.A.P., du

Brevet professionnel ou de diplômes leur donnant des con-

naissances techniques assez étendues rentrent dans l'entre-

prise. Tous ces employés qui ont cru à la promotion ouvrière

cherchent une récompense de leurs efforts et tombent d'autant

plus haut qu'ils se rendent compte de l'inanité de leur travail.

23

3

Leurs espoirs tournent en déception d'autant plus amère

qu'ils sont employés à des tâches élémentaires, qu'ils en savent

souvent plus long que les cadres qui les commandent et que

par leur attitude critique ils s'éloignent encore plus sûrement

de l'avenir qu'on leur avait promis. On ne donne pas de

place de cadre aux « mauvais esprits » même pleins d'intel-

ligence et de capacités.

d) Les nécessités économiques limitant l'accès

à la couche bureaucratique.

A cette dégradation de la qualification professionnelle,

issue directement de la rationalisation, répond la nécessité de

fermer la promotion vers le sommet. Pour bien gérer l'entre-

prise il est nécessaire de réduire les frais généraux; les cadres

coûtent cher, le travail au rendement permet d'accroître consi-

dérablement la quantité de travail fourni avec un encadre-

ment très différent.

Nous avons déjà évoqué l'attitude de la nouvelle direc-

tion lors de la nationalisation qui avait promu beaucoup de

cadres et d'agents de maîtrise pour se créer une base sociale.

Vers 1950, il y avait au siège social de la Société plus de

110 cadres et environ 250 agents de maîtrise pour à peine

600 employés. Or, pour que la rationalisation nécessaire soit

payante, il faut que l'on puisse en tirer toutes les consé-

quences. La direction avoue maintenant : « il y a 30 % de

cadres en trop » (en pensant 50 ou 60 %). Les licenciements

de cadres n'étant guère possibles, la réduction de leur effectif

s'effectue par non-remplacement des sortants et utilisation

des inutiles comme employés (avec une paie de cadre). Les

promesses de promotion restent lettre morte, et sont d'autant

moins oubliées que les nombreux cadres nommés il y a quel-

ques années sont toujours là pour rappeler l'origine de leur

ascension. Le blocage de l'avancement est un grief souvent

formulé par les employés et il témoigne d'une étape de leur

prise de conscience; apercevant l'inanité de leurs efforts indi-

viduels, constatant l'échec de leurs ambitions, ils découvrent

les conditions qui sont le lot commun des exploités et la soli-

darité.

Cette tendance est renforcée par le fait que la bureau-

cratie dirigeante de l'entreprise et d'ailleurs est considérable-

ment organisée depuis dix ans. Les membres de la Direction,

isolés en 1946 et cherchant des appuis dans l'entreprise, se

sont créé aussi bien dans le « monde de l'assurance » que

dans les milieux politiques, un réseau de relations et n'ont

plus guère à craindre des changements politiques. Ils n'ont

plus les mêmes raisons de maintenir une couche inférieure de

bureaucrates sur lesquels ils s'appuieraient puisqu'ils se sen-

tent intégrés dans une couche supérieure. Ils détruisent ainsi

24

d'autant plus le mythe que la nationalisation pouvait « appor-

ter quelque chose » et ils creusent d'autant plus le fossé entre

dirigeants et exécutants qu'ils avaient essayé de masquer lors

de leur arrivée.

D. -- LES EMPLOYES ET L'ENTREPRISE.

Les appréciations que l'on peut entendre dans le grand

public sur les milieux employés se réfèrent soit à une époque

où les « bureaux » étaient en marge de l'évolution indus-

trielle, soit à une catégorie bien particulière, celle des fonc-

tionnaires. Mais en réalité, l'industrialisation des bureaux

venant avec cinquante ans de retard sur les autres secteurs a

transformé complètement la mentalité de beaucoup d'em-

ployés, la plupart du temps à leur insu.

Pour apprécier ces transformations, il ne faut pas s'arrê-

ter aux aspects les plus apparents de la vie de l'entreprise,

comme si celle-ci se résumait essentiellement par l'activité

syndicale et les grèves. Il faut voir que l'entreprise est un

monde en évolution constante. Le renouvellement des salariés

se poursuit sans cesse parallèlement au progrès technique ;

des hommes provenant d'un milieu social déterminé viennent

rejoindre l'entreprise à telle ou telle étape et leur évolution

se développe à chaque fois selon un rythme propre. Certes,

la ligne générale de l'évolution est la même pour tous, mais

l'inégalité de développement des divers groupes ou individus

n'en demeure pas moins, alors même que ceux-ci font un

travail identique. Ainsi retrouve-t-on dans le présent, juxta-

posées, les différentes étapes parcourues successivement : côte

à côte travaillent l'employé type 1920, l'employé conscient

du fait de l'exploitation et des employés à tous les stades

intermédiaires d'évolution. Le brassage effectué par

les

tations nombreuses des dernières années accroît encore la

diversité ainsi constatée, de sorte que finalement le comporte-

ment collectif est à comprendre davantage comme une résul-

tante (les influences des éléments avancés et des éléments

moins évolués s'entrecroisant) que comme une véritable unité.

mu-

a) L'origine sociale et le recrutement.

En l'absence de statistiques précises, il n'est possible

de donner que des indications sur ce point. Si, autrefois,

les nouveaux venus étaient issus de milieux bourgeois tradi-

tionnels et bien pensants, le recrutement s'est ensuite considé-

rablement prolétarisé (milieux petits employés et ouvriers).

Beaucoup d'éléments nouveaux, jeunes, sont entrés dans l'en-

treprise à la fin de la guerre; ainsi s'explique le pourcentage

actuel assez fort d'adultes de

30

à

40 ans, l'autre

groupe,

le

25

plus important, étant formé de « vieux » de 50 à 65 ans (dont

certains dans la Compagnie depuis plus de 20 ans). Les très

jeunes (18 à 25 ans) sont assez peu nombreux car, en raison

de la rationalisation, les partants ne sont pas remplacés. Le

pourcentage de femmes est important, entre 60 et 70%. Géné-

ralement elles occupent des emplois « subalternes ».

Les raisons qui ont incité ces salariés à venir prendre

un emploi de bureau sont fort diverses : attrait d'un emploi

jugé supérieur à un emploi manuel, espoir d'un salaire supé-

rieur à celui d'autres professions pour une fatigue moindre,

déclassement social (maladie, échec dans des études ou dans

d'autres emplois); pour les femmes, nécessité de trouver un

salaire de complément; pour les jeunes filles, nécessité de

gagner un salaire permettant de sortir du milieu familial.

Mais

pour la plupart, il n'y a pas eu de choix, ils cherchaient

un emploi, ils sont venus là parce qu'ils ne trouvaient pas

autre chose et auraient été aussi bien travailler ailleurs; ils

sont restés parce que de « petits avantages » font pencher la

balance en faveur de l'entreprise (1).

Ce sont ces mêmes avantages qui assurent la stabilité

du personnel.

sont

(1) Il arrive d'entendre des réflexions du genre « On n'est pas mal

ici, il ne faut pas se plaindre », notamment chez ceux qui possèdent des

éléments de comparaison (emplois antérieurs, travail du conjoint dans

une autre entreprise).

De fait, les « petits avantages » ne sont pas négligeables ; ils sont

conçus, non dans l'intérêt des employés mais dans celui, bien compris, du