CHATEL, S.: Hiérarchie et gestion collective 37:1-17

CARDAN, Paul: Marxisme et théorie révolutionnaire (II) 37:18-53 = FR1964E*

DISCUSSIONS:

GABEL, Joseph: M. Garaudy, Kafka et le problème de l'aliénation (à propos de l'essai: D'un réalisme sans rivages) 37:54-64

CHRONIQUE DU MOUVEMENT OUVRIER:

BARATIER, H.: La C.G.T. se démocratise... (suite) 37:65-68

CHRONIQUE DU MOUVEMENT ÉTUDIANT:

GUIMET, Jacques: Le 53e Congrès de l'U.N.E.F. 37:69-71

G. L.: Une autre point de vue sur l'U.N.E.F. 37:72

LE MONDE EN QUESTION:

GARROS, A.: Les Actualités 37:73-74

Les jeunes et l'anniversaire de la victoire alliée (une enquête de France-Soir) 37:75

Hauts-lieux du néo-capitalisme (France-Soir et Le Monde) 37:75

TIKAL, Paul: La grève des médecins en Belgique 37:75-78

Libération des contraceptifs (nouvelle venant de Tunisie) 37:79

SAREL, Benno: Le coup d'État brésilien 37:79-81

Un échantillon de la nouvelle humanité forgée en U.R.S.S. (extrait de la Komsomolskaia Pravda avec commentaire) 37:81

Camarade Mao, tu ferais bien de porter un casque... (citation de Khrouchtchev) 37:82

Les nouvelles formes "socialistes" de consommation (avec citations de Moscou-soir) 37:82

"Le XVIIe Congrès du P.C.F. est celui du rajeunissement" 37:82

Un chef perdu pour tout le monde (Le Monde) 37:82

CANJUERS, P.: Le différend sino-soviétique 37:82-85

LES FILMS:

SAREL, Benno: Le journal d'une femme de chambre (Bunuel) 37:86

MAI, Louise: Le silence (Bergman) 37:87-88

LES LIVRES:

BOURDET, Yvon: Annie Kriegel, "L'oeil de Moscou" à Paris ou les archives de Jules-Humbert Droz, ancien secrétaire de l'Internationale communiste37:89-92

Réunion publique à Clichy 37:93

ANNONCE: Andy Anderson: Hungary 56 37:94

À nos abonnés et à nos lecteurs! 37:94

Librairies qui vendent Socialisme ou Barbarie 37:94

BULLETIN D'ABONNEMENT 37:95

[DÉCLARATION DES PRINCIPES]

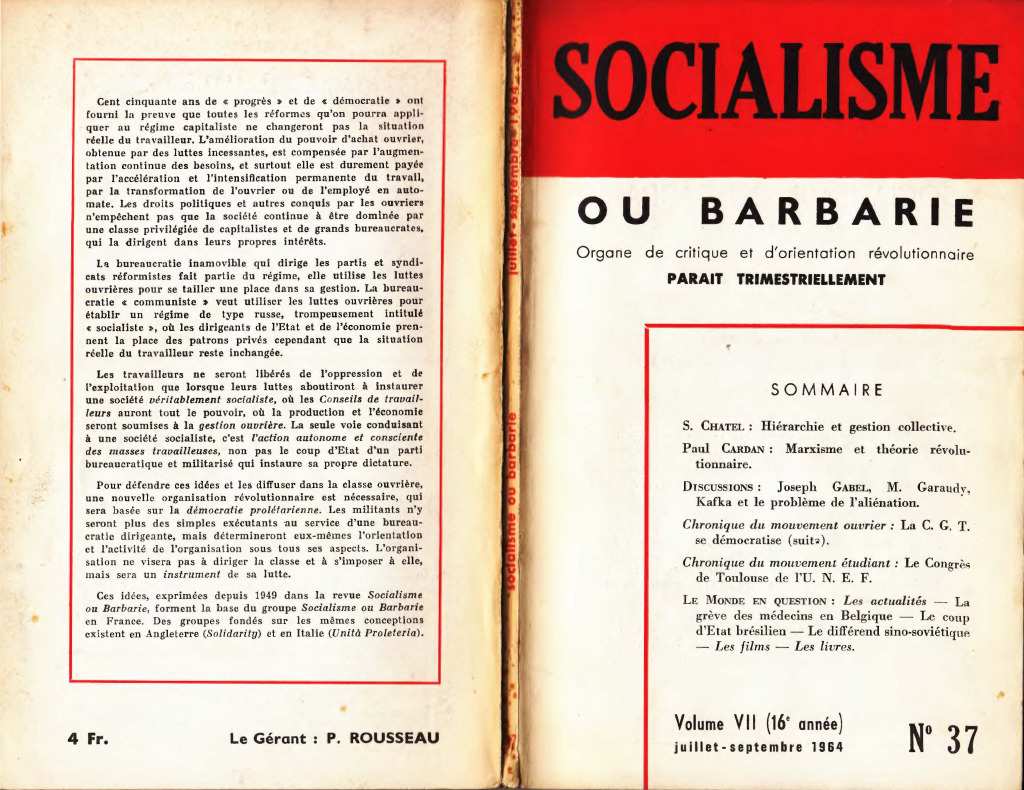

Socialisme ou Barbarie - NO. 37 (JUILLET-SEPTEMBRE 1964)

Table des matières

SOCIALISME OU BARBARIE

Paraît tous les trois mois

16, rue Henri-Bocquillon PARIS-15e

Règlements au C.C.P. Paris 11 987-19

Comité de Rédaction :

P. CARDAN

A. GARROS

D. MOTHE

Gérant : P. ROUSSEAU

4 F.

Le numéro

Abonnement un an (4 numéros)

Abonnement de soutien

Abonnement étranger

10 F.

20 F.

15 F.

Volumes déjà parus (I, nº 1-6, 608 pages ; II, n° 7-12,

464 pages ; III, nºs 13-18, 472 pages : 3 F. le volume ;

IV, nºs 19-24, 1112 pages ; V. nºs 25-30, 760 pages : 6 F.

le volume ; VI, nºs 31-36, 662 p., 9 F.). La collection complète

des nºs 1 à 36, 4 078 pages : 36 F. Numéros séparés : de 1 à

18, 0,75 F. le numéro : de 19 à 30, 1,50 F. le numéro, de 31 à

36, 2 F. le numéro.

L'insurrection hongroise (Déc. 56), brochure

Comment lutter ? (Déc. 57), brochure

Les grèves belges (Avril 1961), brochure

1,00 F.

0,50 F.

1,00 F.

SOCIALISME OU BARBARIE

Hiérarchie et gestion collective

1. La fonction disciplinaire.

2. La hiérarchisation des compétences.

3. L'organisation du travail.

4. Problèmes et perspectives d'une gestion collec-

tive.

;

Toute collectivité qui se constitue pour atteindre des

objectifs précis, et qui reconnaît la validité de certains cri-

tères d'efficacité et de rentabilité, comporte une structure

hiérarchique, vit et se développe en confiant à certains

hommes le soin d'élaborer les décisions fondamentales et

d'en contrôler l'exécution. Ceci est un fait : quel qu'ait été

le passé et quel que puisse être l'avenir, le présent est celui-là.

En ce qui concerne les organismes à fonction économi-

que, ceux qui produisent et commercialisent des biens ou des

services, l'existence de structures hiérarchiques est une évi-

dence. Mais les mêmes structures et le même type de fonc-

tionnement se rencontrent aussi bien en dehors de la vie

économique : la recherche scientifique n'est pas moins hiérar-

chisée, aujourd'hui, que ne l'est la production industrielle

ni dans la formation, ni dans la recreation, ni dans les soins

donnés aux corps ou aux âmes dans aucun de ces domaines

on ne rencontre des rapports qui romperaient avec le modèle

hiérarchique et permettraient aux hommes d'organiser autre-

ment leurs activités : le professeur a un supérieur, l'écri-

vain qui travaille à la télévision a un chef, l'interne est placé

sous le commandement d'un docteur situé au-dessus de lui

dans l'échelle hiérarchique ; quant au prêtre il appartient

à la plus vieille, à la plus solide, hiérarchie de l'histoire.

Le modèle hiérarchique semble posséder un tel pouvoir

d'attraction, que même les organisations qui se constituent

en dehors du travail y succombent. Les clubs de vacances, les

associations culturelles et sportives, les organismes d'assis-

met de bienfaisance, à peine se sont-ils formés qu'aussitôt

apparaissent des secrétaires et des présidents, des responsables

et des délégués à ceci et à celà - bref des hommes qui, grâce

i la fois aux statuts et à l'apathie des autres membres, acquiè-

.

1

rent de gré ou de force le monopole des décisions fonda-

mentales. Mais l'exemple le plus frappant de cette extension

à l'ensemble des activités sociales d'un type' de rapports

réservé, au départ, à un domaine particulier, est celui que

fournissent les organisations politiques et syndicales issues du

mouvement ouvrier. Car ici il s'agit de plus que d'une simple

extension : il s'est passé que le modèle hiérarchique a recon-

quis un domaine qui lui avait été arraché et que les rapports

caractéristiques de la société capitaliste, ceux en lesquels se

résumait son essence même, se sont imposés aux hommes qui

luttaient contre cette société et se sont introduits à l'intérieur

de leurs syndicats et de leurs partis. Si bien qu'en fin de

compte les organisations ouvrières sont devenues semblables

quant à leur structure aux organisations contre lesquelles

elles luttent ou disent lutter.

Il serait parfaitement inutile de continuer cette énumé-

ration des organismes à structure hiérarchique, car il devient

évident, dès que l'on regarde autour de soi, que la hiérarchie

apparaît aujourd'hui partout où se développe une activité à

la fois orientée, contrôlée du point de vue de son coût et de ses

résultats et s'efforçant de durer et de croître. Où, en effet,

voit-on apparaître des rapports qui ne doivent rien au modèle

hiérarchique ? D'une part, bien entendu, dans la vie privée :

mais ce qui caractérise la vie privée c'est que les rapports qui

s'y nouent, le rapport de l'homme et de la femme, du parent

et de l'enfant, – sont simples et gratuits, en ce sens qu'ils se

constituent sans but, mais, pour ainsi dire, pré-existent à tout

but et à toute fin. Le second domaine où apparaissent des

rapports non-hiérarchiques est celui des groupes informels

qui se constituent en marge de l'organisation officielle des

collectivités : là les hommes paraissent libres de nouer les

rapports qui leur plaisent ou leur conviennent et n'en sont

pas les esclaves, puisqu'ils peuvent les dénouer à tout moment ;

ils n'ont pas d'autre rang ni d'autre statut que celui la

collectivité leur attribue ; ils n'ont de pouvoir que par délé-

gation spontanée et révocable.

Mais évoquer les groupes informels c'est du même coup

souligner à quel point les notions de hiérarchie et d'effica-

cité sont liées dans la société contemporaine. Car de deux

chose l’une : ou les groupes informels se constituent sans

but, sans finalité, sur la simple base, par exemple, de l'affi-

nité ou de l'amitié mais dans ce cas ils se forment en

marge des activités productives, qui sont par essence orientées

vers la réalisation d'un objectif définissable, et appartiennent

eux aussi au domaine de la gratuité ; ou ils ont un but et sont

réellement la réponse d'un certain nombre d'hommes qui

veulent faire quelque chose de précis et qui, refusant le

modèle hiérarchique, adoptent le mode d'organisation carac-

téristique des groupes informels. Ce dernier cas est le seul

que

2

qui puisse nous intéresser en ce moment, le seul qui, sur son

propre terrain - le terrain des activités productives, orien-

tées, non-gratuites porte la contradiction à la hiérarchie

entendue en tant que mode d'organisation des rapports

humains, et propose une solution différente. Mais ce qui frappe

dans cette réponse (j'admets ici qu'on ait bien voulu I'entendre

et en comprendre toute l'importance, comme cette revue l'a

toujours fait) c'est son incapacité à se généraliser et à se

porter, ne serait-ce que momentanément, au niveau des pro-

blèmes que les organismes à structure hiérarchique ont à

résoudre quotidiennement. En effet le type de groupe infor-

mel le plus important, à la fois par le rôle qu'il joue dans

la société moderne et par la preuve qu'il apporte d'une volonté

d'autonomie. — est inconstestablement celui qui se constitue

parmi les ouvriers au sein de la production, comme moyen

et effet de la lutte contre les cadences et les autres formes

de contrôle du travail : or si ces groupes informels ont effec-

tivement à leur actif d'innombrables grèves (les wild-cat

strikes des ouvriers américains et anglais ; l'existence de grèves

sauvages dans les pays de l'Est est également un fait établi),

il est néanmoins vrai que ces mouvements, aussi importants

qu'il aient pu être, n'ont jamais réussi à se structurer et n'ont

laissé derrière eux ni organisations permanentes ni objectifs

dụrables. D'autre part il est évident que les problèmes d'orga-

nisation rencontrés par des hommes qui, dans un atelier, se

défendent contre les conditions de travail imposés, n'ont rien

de commun avec ceux que ces mêmes hommes rencontre.

raient s'ils avaient à gérer l'usine dont cet atelier fait partie,

ou l'économie à laquelle cette usine appartient.

Il ne s'agit pas de nier la valeur des grèves sauvages et

du type d'organisation qu'on y découvre. Le recours par les

ouvriers des pays les plus avancés à des formes de lutte et

d'organisation qui ne doivent rien au modèle hiérarchique

et qui témoignent au contraire de la volonté de ces hommes

de prendre en main leurs propres affaires au lieu de laisser

ce soin aux diverses hiérarchies qui prétendent le faire,

l'Etat, l'Entreprise, le Syndicat, le Parti -- l'importance de

ce phénomène ne peut être surestimée. Mais on ne peut en

ignorer les limites, car elles sont tout aussi importantes : les

luttes informelles se constituent à l'intérieur de structures

formelles, elles ne peuvent aboutir à leur suppression et l'his-

toire de ces quinze dernières années montre qu'elles ne le

tentent pas.

Là où il y a un but, là où les hommes cessent de s'accor-

der un comportement gratuit, là où leurs actions se dévelop-

pent à travers le temps et l'espace et font appel à un savoir

organisé - là apparaît une hiérarchie, et la seule manifesta-

tion importante d'autonomie que l'on puisse rencontrer

aujourd'hui, celle des luttes informelles dans l'industrie, ne

3

tout

fait que confirmer l'universalité de la solution hiérarchique

dans la société moderne. Tout se passe comme si les problèmes

rencontrés par les collectivités, la mise en oeuvre du savoir,

l'exploitation des ressources, l'organisation des rapports entre

les milliers, les dizaines de milliers et parfois les centaines

de milliers de personnes qui composent les collectivités d'au-

jourd'hui, la définition des liaisons avec l'extérieur

se passe comme si ces problèmes étaient si complexes, si

décourageants et si angoissants dans leur foisonnement in-

fini, que les hommes avaient renoncé à les résoudre autre-

ment qu'en s'en déchargeant sur une minorité de spécialistes :

les dirigeants, les cadres, les chefs, ceux qui ont à la fois les

connaissances et les

moyens, ceux dont le savoir permet

d'embrasser l'ensemble des problèmes et qui ont le pouvoir

de mettre en cuvre les solutions les meilleures.

De toute évidence la hiérarchie n'est pas la réponse libre

et spontanée de l'humanité à ses propres problèmes. Mais ce

qui est remarquable, c'est qu'il n'est pas possible de voir

dans la hiérarchie un mode de rapports qui s'imposerait mal-

gré eux aux travailleurs. Il n'y a pas d'un côté une structure

hiérarchique et de l'autre une majorité de travailleurs en

lutte contre cette structure. Car au fur et à mesure que les

autres modèles reculent devant le modèle hiérarchique, jus-

qu'au point où il semble qu'aucune activité ne puisse être

productive à moins d'être gouvernée par une hiérarchie –

au fur et à mesure que se produit cette extension dans l'espace,

le modèle agit sur l'esprit, rend l'intérieur cohérent par rap-

port à l'extérieur, adapte le psychisme des hommes aux condi-

tions de vie dans les systèmes hiérarchisés.

L'expérience quotidienne de chacun confirme cette modi-

fication du psychisme sous l'effet d'un modèle hiérarchique

envahissant, omniprésent, totalitaire. Il est frappant, tout

d'abord, de constater que les gens admettent de plus en plus

largement l'existence d'une hiérarchie. Ils n'en sont pas néces-

sairement satisfaits, et ils ne sont pas, non plus, nécessaire-

ment persuadés de l'efficacité de la hiérarchie sous le com-

mandement de laquelle il travaillent : mais ils ne voient

d'autre solution aux problèmes qui se posent dans le tra-

vail que celui qui consiste à confier la responsabilité et le

pouvoir à une catégorie d'hommes plus compétents et mieux

payés. Parmi les employés cette opinion est si répandue qu'on

est justifié d'affirmer qu'elle est la seule existant à ce propos :

pour ma part, il ne m'est jamais arrivé d'en entendre d'autre.

Mais il est important de noter qu'une opinion analogue émane

de plus en plus fréquemment des ouvriers eux-mêmes, chez

lesquels elle tend à remplacer l'attitude égalitaire et anti-

hiérarchique d'autrefois.

Ce phénomène, qui représente pour les ouvriers un chan-

gement profond et pour les employés de bureau la consoli-

4

au lieu

dation d'une attitude qui existait déjà, n'est pas superficiel et

ne peut-être mis, simplement, au compte de la contamination

par l'idéologie dominante : car il est lié aux modifications

non seulement des conditions de travail, mais du travail lui-

même. D'une part, en effet, la promotion a cessé d'être cette

mystification par laquelle, au prix de l'élévation de quelques

unn, on tentait autrefois de maintenir la majorité dans une

vie d'espoir perpétuel, de crainte et de soumission :

de diminuer, comme on aurait pu s'y attendre, la catégorie

de ceux qui exercent un commandement devient chaque jour

plus importante. Au fur et à mesure que les collectivités

deviennent plus complexes, le nombre d'hommes chargés de

dominer cette complexité croît ; mais plus il y a d'hommes

occupés à diriger, plus intensément se pose le problème de

la direction des dirigeants, de la hiérarchisation de la hiérar-

chie, du commandement des chefs : ainsi la hiérarchie se

développe et prolifère non seulement à sa base, au contact

avec la production, mais également à l'intérieur d'elle-même

et vers son sommet, car en même temps qu'elle étend son

contrôle elle doit consolider, pas à pas, sa propre unité. C'est

donc tout d'abord parce que la hiérarchie se développe et

s'unifie sans

cesse que la promotion devient une réalité,

offrant la possibilité soit d'accéder à la hiérarchie soit de

s'y élever, et devenant ainsi de plus en plus souvent l'hori-

zon et l'espoir des gens qui travaillent.

Mais il existe encore une autre raison à cette obsession de

promotion qui joue un rôle si important dans la psychologie

de l'homme moderne : c'est que de plus en plus souvent la

promotion s'accompagne d'une augmentation dans l'intérêt

du travail et dans sa valeur intrinsèque. Dans le passé la pro-

motion signifiait essentiellement l'accession à un poste dis-

ciplinaire, et il était normal, pour la grande majorité des

exécutants, de l'assimiler à un acte de trahison. Mais il est

clair qu'aujourd'hui la hiérarchie a moins de liens avec la

discipline qu'avec le savoir : y pénétrer, ou s'élever en son

sein, c'est se développer en tant qu'être humain, c'est penser

d'avantage, être plus responsable, plus autonome. Puisque

cela est le cas, il est inévitable que se répande une attitude

d'acceptation, ou tout au moins de passivité et de conformisme,

envers la hiérarchie en tant que mode d'organisation des

hommes.

Mais, cette adhésion a une signification ambiguë, comme

toute opinion exprimée par une catégorie sociale : dire que

l'on est favorable à quelque chose ne signifie pas que l'on

mourrait pour ce quelque chose, afficher une opinion ne veut

pas dire que l'esprit en soit infecté : pour en juger il faut

d'autres éléments. Or pour juger de la profondeur avec laquelle

la notion de hiérarchie agit sur l'esprit des hommes qui tra-

vaillent aujourd'hui, l'on dispose d'un symptôme infiniment

5

plus important et plus grave : l'irresponsabilité. Car l'irres-

ponsabilité n'est pas une simple opinion, et elle est plus

qu'une attitude : elle se confond avec la structure même de la

personnalité, elle introduit, à l'intérieur de l'homme, jusque

dans son domaine le plus privé, la privation de responsabi-

lité qui est le fondement même de la hiérarchie.

Un homme qui aurait contemplé le monde au début du

siècle, ou même entre les deux guerres mondiales, aurait vu

un univers dominé par les luttes et les souffrances, mais où

la responsabilité, en tant qu'attitude vis-à-vis de soi-même et

des collectivités auxquelles l'on appartenait, était un trait

dominant aussi bien des individus que des mouvements

sociaux. Mais aujourd'hui, s'il songe à la société dans laquelle

il vit, aux collectivités qu'il connaît, à lui-même, à son propre

comportement, à la manière dont il affronte ses problèmes

personnels nul être ne peut s'empêcher de remarquer en

lui et autour de lui, dans sa famille et dans son bureau ou

atelier, une énorme et stupéfiante irresponsabilité. Ce n'est

pas seulement la société dans laquelle ont vit qui paraît trop

vaste, trop complexe ; ce n'est pas seulement l'usine ou l'admi.

nistration dans laquelle on travaille qui semble lointaine, dif-

férente de soi, abstraite ;' ce n'est pas seulement le travail

qui fatigue et ennuie, tourne en dérision les efforts, décourage

l'initiative. Car maintenant c'est l'existence elle-même qui

semble basculer du côté des choses que l'on ne veut plus ou

que l'on ne peut plus contrôler : les hommes subissent leur

vie privée comme ils subissent leur travail, les problèmes de

leur famille deviennent aussi complexes que ceux de leur

usine, tout leur échappe --- même leurs enfants. Qui aurait

l'audace de demander à un homme de rendre compte de sa

vie ? Il vous reprocherait, si vous vous y risquiez, de tenter

de l'en rendre responsable.

Or, l'irresponsabilité est à la fois la condition et l'effet

de la hiérarchie en tant que système. La condition, puisque

l'essence même du système consiste à priver les hommes de

la responsabilité de leurs actes. Il s'agit, il est vrai, d'une

privation graduelle : elle est absolue, à la base, au niveau du

pur exécutant, puis s'atténue au fur et à mesure que l'on

considère des niveaux hiérarchiques plus élevés, jusqu'au

moment (plus théorique que réel) ou l'on atteint la responsa-

bilité totale. Quel que soit, cependant, le niveau (à l'exception

des derniers degrés, ceux des dirigeants à proprement parler)

un degré d'irresponsabilité persiste, et doit persister, puisque

chacun doit se reconnaître comme incapable, en droit ou

en fait, de résoudre une partie de ses propres problèmes

la solution de ces problèmes relevant du niveau hiérarchique

supérieur. Inversement l'irresponsabilité est un effet du sys-

tème, qui va au-delà de ce qui serait nécessaire à son bon

fonctionnement, s'étend de ce dont on n'est pas responsable à

6

-

ce qui engage la responsabilité de chacun : l'irresponsabilité

est un poison, on ne peut y goûter sans être atteint tout entier.

Dans la perspective d'une extension infinie de la hiérar-

chie et d'une aggravation de son effet sur le psychisme des

hommes — que devient le socialisme, c'est-à-dire la revendi-

cation d'une humanité concrètement responsable d'elle-même ?

Il est évident que les deux perspectives s'excluent. Le socia-

lisme ne peut surgir que de la destruction par les exécutants

eux-mêmes de la distinction entre ceux qui décident et ceux

qui exécutent ; il ne peut se maintenir et durer que si partout,

à tout instant, cette destruction se répète. Entre la gestion par

la collectivité et la gestion par la hiérarchie il n'y a pas de

coexistence possible.

Tant que l'on en reste à ces premières constatations, tant

que l'on considère de l'extérieur la hiérarchie, à la fois en

tant que mode d'organisation et en tant que catégorie sociale,

le dilemme est insurmontable. Car ou la perspective d'une

société socialiste est réelle mais c'est alors la société pré-

sente qui est un fantôme, et ses réalités les plus criantes,

ses structures les plus pesantes et les plus désespérantes

deviennent une illusion. Ou, au contraire, c'est la société

d'aujourd'hui, celle dans laquelle nous vivons, qui est réelle :

mais la perspective du socialisme devient alors un rêve.

Il faut aller plus loin, et regarder le fonctionnement

du système de gestion hiérarchique, les problèmes que ce

système est conçu pour résoudre, la manière dont il le fait et

le prix qu'il y met, les comportements qu'il fait apparaître,

les résistances et les concours qu'il suscite. Car en gérant les

affaires de la collectivité, la hiérarchie rencontre tous les pro-

blèmes de cette collectivité : dans une certaine mesure, elle

en est la conscience. Comment obtenir et maintenir l'adhé-

sion des hommes ? Comment assurer leur application, com-

ment susciter leur initiative et leur participation aux affaires

collectives ? Comment organiser, comment utiliser toutes les

compétences de manière productive, comment, jusqu'à quel

point, exercer un contrôle sur le travail de chacun ? Quel est

le but de la collectivité, que fait-elle, doit-elle continuer, quel

est son avenir ? Que signifie le travail, qu'est-ce que chaque

homme peut en attendre, quelle vie lui propose-t-on ? La

hiérarchie n'a pas d'autre fonction que de trouver des réponses

à ces problèmes. Mais, si c'est bien le cas, il apparaît que

la

gestion hiérarchique et la gestion collective sont deux réponses

à un seul et même problème, celui que posent les collectivités

modernes par leur gigantisme, par leur technicité, pár la

complexité presque terrifiante de leurs liaisons internes, par

l'adhésion qu'elles requièrent de leurs membres. Car qu'est-ce

que le socialisme sinon le fait pour les collectivités de devenir

pleinement responsables, de résoudre elles-mêmes leurs pro-

7

pres problèmes et de permettre ainsi à toute l'humanité et à

chaque homme de redevenir maître de sa vie ? Et quels sont

ces problèmes sinon ceux que la hiérarchie affronte et résoud

à sa manière aujourd'hui ?

Parce qu'il est impossible d'élaborer une conception de

gestion collective sans suivre pas à pas la hiérarchie dans sa

propre gestion, je tenterai tout d'abord, ici, de dégager les

fonctions de la hiérarchie, ce qu'elle fait et comment elle le

fait. Mon expérience en ce domaine est limitée à certains

aspects de l'industrie de construction mécanique, et les géné-

ralisations que je ferai émaneront toutes de cette expérience :

abordées soit avec un souci d'universalité soit avec le désir

d'y retrouver la trace d'expériences différentes, certaines affir-

mations paraîtront fausses, et le seront. Néanmoins l'unité de

la société contemporaine est telle qu'il ne doit pas être impos-

sible d'atteindre à certaines vérités à partir d'une expérience

limitée.

1. LA FONCTION DISCIPLINAIRE

Lorsque, le lundi matin, l'on revoit au bout de la rue la

silhouette des bâtiments dans lesquels l'on vit sa vie de tra-

vailleur, c'est toujours avec le même découragement, le même

ennui anticipé : même les hommes qui aiment leur travail et

qui, à travers ce qu'ils font pour gagner leur vie parviennent

à réaliser des aspirations surgies des recoins les plus secrets de

leur être, même ceux-là ont un mouvement de recul devant

ces lieux sans âme, ces gardiens statufiés, ces couloirs lugu-

bres, ces photographies artistiques accrochées aux murs, qui

paraissent témoigner à la fois de l'anonymat des salles et de

la médiocrité de ceux qui y vivent, ces sourires stupides et

ces gestes prétentieux dans lesquels l'on plonge sitôt franchie

la porte d'entrée, et qui, presqu'en même temps, réapparais-

sent sur votre propre visage et sur vos propres membres.

Les lundis matins sont ceux où chacun redécouvre cette

vérité banale : le travail est une obligation pénible. Mais ce

n'est pas seulement contre cette obligation que l'on éprouve

en soi un mouvement de révolte : le travail vous écoeure, mais

aussi les gens avec lesquels vous devez travailler, l'endroit, la

manière et les conditions. En franchissant le portail vous

vous jetez dans un monde que vous n'avez pas fait, parmi

des hommes auxquels vous lient les liens les plus étroits et

pour lesquels pourtant vous n'éprouvez aucun sentiment pro-

fond, ni affection, ni admiration, ni haine. Mais en allant au

travail, ce n'est pas seulement votre monde privé que vous

perdez : vous perdez vous-même. Celui qui, chez lui,

est un grand homme, devient maintenant le dernier des subor-

donnés ; la femme qui nourrit de son affection l'enfant ou le

mari ou la mère qui partage sa vie, laisse au vestiaire, avec

8

son tricot, non pouvoir d'aimer et de rendre heureux ; des

hommes qui, pendant le week-end, pratiquent des sports dan-

gereux, nécessitant des décisions rapides et leur exécution

instantanée, redeviennent, une fois assis derrière leur bureau,

des êtres d'une exaspérante lenteur.

Travailler, c'est se transformer, devenir un personnage,

conuer d'être le soi-même de l'intimité ; c'est tomber d'un

monde privé dont on est (ou plutôt : dont on croit être) le

inuître, dans un univers qui vous domine et vous reforme à

Ha façon et selon sa convenance ; c'est n'être plus qu'une

fonction imposée, une somme d'actes entièrement connus, une

case sur un organigramme ; c'est n'être plus que ce que l'on fait.

Et si, au retour des week-ends ou, pire encore, des vacances,

cela devient si évident et même si douloureux pour certains

(à tel point que cette souffrance intérieure en arrive à s'exté-

rioriser par des symptômes reconnaissables : blancheur du

visage, enrouement de la voix, somnolence, etc.), c'est parce

que ces moments-là, mieux que d'autres, font ressortir le

contraste entre ce que l'on est et ce que l'on doit être, entre

la vie privée et la vie publique, entre un monde où la manière

de faire a autant d'importance que le faire, où le sentiment

pèse aussi lourd que l'acte et le rêve que la réalité, et un

autre monde, celui du travail, qui ne connaît que les choses

et les actes capables de produire ces choses.

A ces moments-là on éprouve une révolte impuissante et

infantile contre le sort qui vous arrache à vous-même et vous

jette dans un monde étranger, et cette révolte persiste

longtemps après que ce soit estompé le choc du retour, ou

ce choc, bien plus grave, que subissent ceux qui travaillent

pour la première fois et qui découvrent à quel point il est

désespérant de ne jamais accomplir un seul acte réellement

important et de devoir retrécir l'immense domaine de son

âme aux minuscules frontières d'une fonction et d'un poste.

Je crois même que la persistance, sous une forme intériorisée,

de cette révolte de chacun contre son propre travail, est l'une

des caractéristiques essentielles du travailleur moderne

particulièrement de l'employé de bureau. Il suffit d'analyser

son propre comportement au travail pour constater en soi

la présence de cette révolte souterraine. Comme le docteur

Folamour, dans le film de Stanley Kubrick, possède un bras

qui contrecarre systématiquement ses efforts et, à l'occasion,

tente d'étrangler le savant auquel il appartient, tout employé

porte en lui-même un saboteur acharné à détruire ce qu'il

construit, à ralentir ce qu'il veut presser, à perdre ce qu'il

voudrait retrouver. Selon les circonstances et les hommes, le

saboteur agit à découvert ou dans la clandestinité la plus

totale : tantôt il laisse s'entasser les papiers au fur et à mesure

qu'ils arrivent, tantôt les classe si ingénieusement qu'ils sont

à jamais introuvables ; tantôt il oublie les tâches urgentes qui

t

9

l'indisposent et tantôt il les accumule en si grand nombre

qu'on passerait ses journées à seulement les compter. Le sabo-

teur agit au bon moment, le plus tard possible : il intervient

toujours après l'effort, après qu'on ait payé le prix. Par

exemple : le brouillon d'une note est achevé, mais quelque

chose retient l'auteur de le faire taper : trois mois plus

tard un autre brouillon, presque similaire, sera rédigé par le

même homme — qui rédigera ainsi, au fil des mois, cinq

brouillons pour cette même note, presqu'indifférenciables les

uns des autres et dont n'importe lequel aurait pu être frappé

et mis en circulation. Trois hommes, formant un comité

chargé de la solution d'un problème spécifique, discutent

longuement de la répartition de leurs tâches : le lendemain

matin les décisions de la veille ont été oubliées. Un dessina-

teur, voulant provoquer la fabrication d'un nombre donné de

pièces, médite longuement et finit par exprimer sous la forme

d'une fraction la quantité à fabriquer, ajoutant ainsi au temps

qu'il a lui-même perdu celui de tous ceux qui, recevant sa

spécification, s'efforcent de recomposer le processus mental

qui a abouti à cette fraction. Un homme convoque si souvent

ses collaborateurs à des réunions où l'on devra faire le point

de la situation et prendre des décisions, qu'il n'y a plus ni

situation ni décisions mais seulement une réunion ininter-

rompue, coupée de courtes pauses. Un organisateur insiste

sur la nécessité, avant de commencer une étude, de définir

les besoins : mais la définition des besoins, la procédure et la

forme de cette définition, tous ces préalables ne semblent

foisonner et s'étirer à travers le temps que pour ensevelir

l'étude elle-même.

Le travail est une combinaison d'actes positifs cohé-

rents par rapport au résultat recherché — et d'actes négatifs

qui n'ont d'autre fonction que de nuire aux premiers, les ren-

dre improductifs et inutiles. Les exemples de cet anéantisse-

ment permanent et inconscient de ses propres peuvres sont

innombrables : chaque homme qui travaille pourrait en citer

assez pour remplir, à lui seul, un livre entier. Je sais bien que

l'explication de ce phénomène ne peut être simple pas

plus qu'il ne peut être simple d'expliquer pourquoi un être

humain se détruit, jusqu'au suicide ou jusqu'à la folie. Mais

pour le moment il suffit de remarquer que cette autodestruc-

tion existe et qu'elle témoigne de l'ambiguïté de la signification

du travail. Les gens qui travaillent trouvent une valeur dans

ce qu'ils font et pourtant ils se sentent dominés et opprimés

par leur travail. Dans les bureaux, ceci est plus évident que

partout ailleurs. L'employé est entièrement livré à son travail :

il n'existe pour lui ni solidarité, ni lutte, et, au bureau,

l'amitié ou la camaraderie ne poussent que sur le sol du

bavardage ; si les journées de l'employé doivent avoir un sens,

ce sens ne peut venir que du travail. Ainsi chacun croit ou

10

se force à croire que sa fonction est utile, que les gestes qu'il

accomplit sont nécessaires, qu'il est lui-même indispensable.

La passion de trouver une valeur dans son travail est telle

que l'employé la trouve autant dans la forme que dans le

fond, autant dans la manière de faire les choses que dans la

fonction elle-même. Et comme cette fonction est généralement

enfouie sous la croûte des routines et des manières de faire

qui se sont prises elles-mêmes comme but, ce sont en fin de

compte ces routines et ces manières de faire qu'on adore,

c'est en elles qu'on voit le sens et la valeur du travail. Mais

d'un autre côté les employés se sentent perdus dans un

univers trop grand, trop complexe, un univers où les questions

renvoient aux questions et qu'il semble impossible d'embrasser

d'un seul regard : l'homme qui travaille de ses mains trouve

le sens de ce qu'il fait au bout de ses gestes mais le travail

de l'employé n'a de sens que relié à tout le reste, et la rivière

de papier qui passe à travers son bureau ne trouve son bul

que bien plus loin, au-delà de son regard. Chacun, ainsi, se

sent sous la dépendance de l'ensemble : ce qu'il croyait lui

appartenir, les gestes et les routines de son travail, sa fonction

et sa justification - tout cela lui échappe et au lieu de surgir

de lui, s'impose à lui et le domine.

Le travail est à la fois ce qui permet aux hommes de

vivre et ce qui les crucifie : c'est parce qu'il a, dans la société

contemporaine, cette signification contradictoire qu'il s'accom-

pagne nécessairement de contrainte. D'abord, il est vrai, parce

que personne ne travaille pour son plaisir

sens étroit

du terme. Mais surtout et bien plus profondément parce qu'il

existe ce conflit au sein du travail, qui ne peut être contenu

à l'intérieur de certaines limites qu'au moyen de la contrainte.

Il n'y a pas de travail possible si les tendances à l'auto-

destruction, à l'annulation des efforts, à l'oubli, au gaspil-

lage de temps et d'énergie, ne sont pas tenues en échec, ou

tout au moins empêchées de produire leur plein effet.

La hiérarchie joue un rôle capital dans l'exercice de cette

contrainte ; elle a une fonction disciplinaire ; elle doit main-

tenir la collectivité au travail et réprimer les actes qui mettent

en question la finalité et la structure de la collectivité. Mais

pour comprendre de quelle manière se pose le problème de

la contrainte dans le travail moderne, il est indispensable de

regarder de plus près la fonction disciplinaire de la hiérar-

chie, et, pour commencer, voir en quoi elle diffère de la

fonction traditionnelle de surveillance et de répression.

Il est clair, en effet, que la discipline qui règne sur les

administrations et même sur certains ateliers d'aujourd'hui

ressemble peu à celle que l'on trouvait dans l'usine d'autrefois.

L'objectif, tout d'abord, diffère. Dans le passé - et encore

aujourd'hui dans certains lieux -- il s'agissait de contraindre

les êtres à se comporter en automates. La misère se chargeait

au

11

de conduire les hommes jusqu'à la porte des usines : les

gardiens, les surveillants et les contremaîtres prenaient alors

le relai et veillaient à ce qu'aucun homme, sitôt franchie la

porte, ne puisse être autre chose que ce qu'il fallait qu'il soit

l'appendice ou le rouage d'une machine. Se comporter en

homme, se redresser, regarder autour de soi, s'intéresser aux

choses, parler avec ses voisins, respirer librement — voilà ce

qu'il fallait réprimer. La discipline était la conformité de

chaque homme à la machine qu'il servait, et être un homme

était commettre un acte d'indiscipline, et même de révolte.

que faire

Mais aujourd'hui, anéantir l'humanité des hommes ne peut

être le but d'aucune structure : impossible à imposer aux

travailleurs manuels, un tel anéantissement deviendrait une

absurdité si l'on tentait d'y soumettre les travailleurs intel-

lectuels, les techniciens, les dessinateurs, les calculateurs, les

ingénieurs. Il n'était pas absurde de viser à la suppression,

dans le travailleur manuel, de tout ce qui le rendait différent

de la machine qu'il servait, car la production n'avait

de l'humanité des exécutants, de leur pensée et de leur initia-

tive. Mais lorsqu'il s'agit non plus des exécutants mais de ceux

qui spécifient le travail à exécuter, il ne peut être question

d'une pareille suppression. L'exécutant n'apporte rien de nou-

veau : il permet à un objet d'exister, mais cet objet est déjà

entièrement défini : sa fonction, sa morphologie, sa matière,

les opérations nécessaires à son obtention, tout cela pré-existe

au geste de l'exécutant et le détermine. Mais il suffit de penser

à l'un de ceux qui préparent ce geste, par exemple l'agent de

méthodes chargé de définir les opérations de fabrication, pour

comprendre que la préparation ne peut se ramener simple-

ment à un travail d'exécution accompli dans d'autres condi-

tions. Aucun préparateur ne prépare le travail du prépara-

teur : est-ce à dire que chaque préparateur fait à sa guise,

que chaque dessinateur dessine ce qu'il lui plaît et que parmi

tous les calculs qui lui sont demandés le calculateur ne s'oc-

cupe que de ceux qui lui paraissent dignes de son attention ?

Non, évidemment. Chacun de ces hommes reçoit des spécifi-

cations qui définissent l'objet de son travail : le dessinateur

travaillera à partir de certaines contraintes fonctionnelles

qu'il n'est pas libre de modifier ; l'agent de méthodes établit

la gamme de fabrication d'une pièce dont la morphologie est

déjà définie par un plan. D'autre part, ce que chacune de ces

fonctions produit le calcul, le plan, la gamme – est

partiellement déterminé par des normes ou des routines qui,

parmi une diversité de solutions possibles, excluent a priori

certaines. Mais il reste que le calcul, le plan et la gamme sont

des créations originales, que ce sont des produits de la pensée

qui ne préexistent pas à l'acte de leur production (autre chose

est de savoir si tous ces produits sont originaux et nécessaires).

12

comme

Dans ces conditions il serait absurde de régimenter les

bureaux comme on régimentait autrefois les ateliers et

on continue de le faire. Car il ne s'agit pas de

réprimer l'initiative, mais de l'encourager ; il ne s'agit

pas de priver les hommes de tout esprit de responsabilité,

mais de lutter contre l'affaiblissement de cet esprit. Autre-

fois il était essentiel, pour le bon fonctionnement de la

production, que chacun comprenne que le travail était une

activité bestiale, sans signification, sans joie. Aujourd'hui il

est essentiel au contraire, pour que les bureaux fonctionnent

de manière satisfaisante, pour que l'immense quantité de

spécifications que tout travail matériel exige aujourd'hui,

puisse être accumulée, que les hommes trouvent un sens et une

valeur à cette activité de spécification et qu'ils y attèlent toutes

leurs ressources intellectuelles.

Si cela est le cas, il est facile de comprendre qu'aucune

catégorie de gardiens ou de surveillants ne puisse satisfaire à

de pareilles exigences. On n'imagine pas un surveillant faisant

les cent pas entre les planches à dessin, attentif à ce qu'aucun

dessinateur ne lève le crayon du papier, ni un contremaître

chargé d'empêcher les calculateurs de regarder par la fenêtre

ou de s'absenter trop longtemps aux cabinets ! S'il s'agit moins

de réprimer que de stimuler, seule la hiérarchie est compé-

tente, car elle seule connaît les tâches à exécuter, elle seule

est capable de juger de leur exécution, ainsi que de la capa-

cité et de la valeur des exécutants.

C'est donc à la hiérarchie elle-même que revient aujour-

d'hui la fonction disciplinaire - c'est-à-dire à une catégorie

d'hommes hautement spécialisés et jouant, dans l'exécution

du travail, un rôle positif, défini par leurs compétences et ne

se limitant nullement à la surveillance. Ce changement a cer-

taines conséquences qu'il faut souligner. Tout d'abord le

lien entre les subordonnés et ceux qui les surveillent leurs

chefs — est désormais marqué par ce double caractère du

chef, à la fois surveillant et homme compétent. Dans la mesure

où ils jouent un rôle réel dans la production du service dont

ils ont la charge, les cadres ne peuvent avoir, simultanément,

une attitude répressive envers les gens avec lesquels ils

travaillent. Il est certain qu'il existe encore des cas de cadres

se comportant avec leurs subordonnés comme le contremaître

avec ses ouvriers : au retour d'un déjeûner arrosé, générale-

ment en fin de semaine, ces hommes s'installent au milieu de

leurs possessions, le visage rouge et la parole épaisse et se

dépensent en invectives. Mais il s'agit de personnes générale-

ment âgées, reliques d'un passé en voie de disparition. De plus

leur marge d'invective se réduit de plus en plus : l'homme

qu'ils injuriaient hier, chaque vendredi à quinze heures

trente, accomplit aujourd'hui un stage de formation ; demain

il sera difficilement remplaçable, il faudra l'amadouer, non

13

l'injurier, lui fournir des motifs de s'appliquer, l'augmenter

et lui donner une promotion. Il leur faut également comp-

ter avec le changement d'esprit des subordonnés : dans un cas

auquel je pense un bureau d'une quinzaine de personnes est

arrivé, grâce à une coalition formée de certains éléments deve-

nus précieux et du reste du personnel, à empêcher les explo-

sions de colère auxquelles il était soumis de la part de ses deux

chefs directs. Mais si l'attitude des hommes chargés de la sur-

veillance change, cela est vrai également des subordonnés qui

subissent cette surveillance : on en vient facilement à haïr

un homme qui n'a d'autre fonction que de vous surveiller ;

cela est plus rare si l'homme qui vous surveille est en même

temps celui dont vous reconnaissez et utilisez les compéten-

ces ; et cela est presqu'impossible si la surveillance qu'il exerce

consiste essentiellement en une comparaison des résultats aux

objectifs, si elle ne fait qu'expliciter la surveillance à laquelle

toute collectivité se soumet. D'autres problèmes surgissent

alors, et d'autres comportements : car la surveillance qu'exerce

la hiérarchie n'est pas l'auto-surveillance de la collectivité.

puisqu'elle la remplace et la rend impossible ; elle s'impose

aux subordonnés ; elle les maintient dans l'irresponsabilité et

les frustre du pouvoir de se contrôler et de se corriger eux-

mêmes.

Ces nouveaux rapports entre ceux qui contrôlent et ceux

qui exécutent, entre hiérarchie et subordonnés, laissent moins

de possibilités à la lutte et à la contestation qui, dans l'an-

cienne structure,

étaient des caractères dominants. Les

employés d'un bureau ne luttent contre leur chef d'aucune

manière qui puisse être comparée avec le combat incessant

que mènent les ouvriers contre le contremaître, dans la majo-

rité des sections d'atelier. Le conflit entretenu par l'existence

même de la hiérarchie et par son contrôle extérieur ne provo-

que qu'exceptionnellement des situations de crise et de révolte

ouverte : il s'exprime à travers une tension dans les rapports,

un manque de confiance et d'estime, une absence de commu-

nication, il est un sentiment à peine objectivé plutôt que la

caractéristique d'un comportement. Mais, simultanément, ce

conflit si difficile à saisir parfois qu'on ne parvient pas à le

voir là-même ou il a atteint une grande intensité, ce conflit

presque tout entier intériorisé contient en lui un problème

fondamental, celui du contrôle des collectivités et de l'inté-

gration de leurs membres. Peut-on contrôler les

dehors, les intégrer de force ? Peut-on agir sur eux comme sur

une simple matière ? Existe-t-il une technique des relations

humaines ? Comment stimuler un homme, l'attacher à son

travail, lui faire découvrir la valeur et la signification de ce

qu'il fait ? Ce sont ces problèmes que soulèvent les rapports

quotidiens entre dirigeants et subordonnés, non seulement

pour l'observateur qui, comme nous en ce moment, cherche

gens du

14

la signification de ces rapports, mais également pour ceux qui

les vivent.

La hiérarchie ne peut se contenter à cet égard des notions

qui contiennent le présupposé de son existence – à savoir

qu'il n'existe d'autre contrôle possible pour une collectivité

que celle exercée par une hiérarchie, et que l'auto-contrôle

est une absurdité. Car d'une part la hiérarchie est elle-même

hiérarchisée, soumise donc elle aussi aux mêmes rapports

supérieur-subordonné. Et d'autre part elle vit de trop près la

vie des subordonnés pour ne pas constater l'importance des

phénomènes d'auto-contrôle du groupe ou de l'équipe. Elle se

rend ainsi compte que, plutôt que de consister en un contrôle

paternaliste exercé de l'extérieur et refusé pour la même

raison, sa fonction doit évoluer autrement, et lui permettre

d'influencer les groupes, au lieu de viser à les dominer ; elle

laissera donc aux subordonnés la possibilité de se déterminer

et de se contrôler eux-mêmes, se contentant pour sa part de

fixer les objectifs et d'assurer le cadre général de l'action. Il

s'agit, il est vrai, toujours de contrôler, d'obtenir des hommes

un résultat fixé par avance et en dehors d'eux : mais il est

essentielle de constater de quelle manière cet objectif rencontre

la réalité, se heurte au phénomène fondamental de l'autono-

mie des hommes et élabore les concepts qui lui permettront

de poursuivre sa route.

La hiérarchie ne peut être saisie en flagrant délit de

contrainte. Cela s'explique par les remarques précédentes,

par son expérience de l'inutilité de la contrainte appliquée

aujourd'hui. Mais si la contrainte ne se montre jamais, si les

employés ne sont jamais « forcés à... », mais seulement « pous-

sés à » c'est qu'elle s'exerce d'une autre manière et par l'inter-

médiaire d'autres hommes. La contrainte, c'est le subordonné

lui-même qui l'exerce : il est à la fois surveillé et surveillant,

accusateur et accusé. La hiérarchie, quant à elle, ne fait que

créer et mettre en place le système que le subordonné lui-

même, comme la souris sur sa roue, fera alors fonctionner,

entretenant lui-même la surveillance de la prison dans laquelle

il est enfermé.

De quoi est fait ce système ? Tout d'abord de deux inci-

tations : la promotion et le salaire. Il est évident qu'aucun

subordonné désireux soit d'accomplir une carrière correcte,

soit simplement de continuer de gagner chaque année un peu

plus que l'année dernière (ne serait-ce que pour compenser

la hausse du coût de la vie) n'a intérêt à commettre des actes

d'indiscipline et à faire étalage de sa paresse ou de son manque

d'intérêt au travail.

Mais ces incitations ne résument pas le système. Car ce

qu'il y a de remarquable dans ce système à ce point de vue

c'est le nombre impressionnant de récompenses comparées aux

15

V

sanctions. Ainsi il est exclu, aujourd'hui, dans une organisa-

tion bureaucratique de quelqu'importance, qu'un homme soit

licencié. Le pire qui puisse arriver, au cas où un homme se

montre réellement inassimilable dans un certain poste, c'est

que les services du personnel déploient une activité fébrile

pour trouver le poste qui lui conviendra « vraiment », chacun,

depuis le chef de service de l'intéressé jusqu'au psychologue

d'entreprise se frappant la poitrine et se reprochant amère-

ment d'avoir fait, d'un employé pas plus mauvais qu'un autre,

un problème pour l'entreprise. Et d'autre part, quel est

l'homme qui, au cours de son existence d'employé, ne pro-

gresse pas, n'acquiert pas quelques privilèges, ne voit aug.

menter son salaire ? Il existe plus d'exceptions à cette règle

que le système ne veut bien l'admettre : mais l'essentiel est

que

la majorité n'y prête que peu d'attention et se comporte

de plus en plus comme si ces exceptions n'existaient pas.

Aucun système de contrainte ne peut fonctionner s'il

distribue à tous les mêmes récompenses : c'est pourtant ce

qui se produit ici. Personne n'est oublié, tout le monde

progresse comme une foule gravissant un escalier sans fin.

Tous montent, et ainsi rien ne change. Quelques-uns montent

un peu plus vite que les autres et vont légèrement plus loin' :

mais comme ceux qui restent collés au sol, il s'agit là d'excep-

tions qui frappent peu l'esprit. Et malgré cela les hommes

continuent de travailler, ils respectent l’horaire, tremblant

comme des enfants s'ils ont quelques minutes de retard ; ils

s'absentent rarement, ne cherchent même pas à exploiter les

possibilités offertes par les conventions collectives en matière

de maladie ; ils ne se battent pas, ne s'injurient pas, ne font

la cour aux collègues de l'autre sexe que dans une clandesti-

nité absolue ; ils travaillent, ils viennent au bureau pour

travailler, ils n'y cessent jamais, en apparence, de travailler.

L'employé est comme le croyant qui n'a pas besoin de

voir l'enfer pour trembler : la sanction devient inutile, à

partir du moment où chacun se sanctionne et se punit lui-

même. Personne n'arrive systématiquement en retard. Per-

sonne ne s'affiche avec une femme qui n'est pas la sienne.

Personne ne simule une maladie pour pouvoir partir en vacan-

ces. Personne dans le pire cauchemar ne rêverait qu'il puisse

être assez grossier pour ne pas serrer un minimum 'de cent

mains par jour, ou assez impoli pour devancer un collègue

dans le franchissement d'une porte. Ce raffinement ridicule

des moeurs dont les bureaux offrent l'image, ce faux attache-

ment à certaines règles, ces paroles pieuses tout cela est

une manifestation du conformisme qui pénètre jusqu'à la

moelle les organisations modernes. Et s'il peut exister un

système capable de contraindre les gens sans jamais les punir,

c'est d'abord parce qu'il exploite ce conformisme, l'entretient

et le développe.

16

au

1

Mais il existe aussi une seconde raison à l'efficacité para-

doxale de ce système de contrainte dans la joie qui agit sur

l'employé d'aujourd'hui, quelque soit son rang dans la hiérar-

chie de l'établissement : l'intérêt travail. Soit qu'on

éprouve vraiment un tel intérêt, soit qu'on s'abuse soi-même

en prétendant l'éprouver, il est de toutes façons impossible

de vivre en acceptant la passivité et l'ennui, l'absence de

signification dans ce que l'on fait. Or, manquer à la disci-

pline, c'est manquer d'une manière ou d'une autre à son

travail, et manquer à son travail c'est reconnaître que cela

même dont on chante publiquement les louanges, ce qui vous

tient rivé à votre place 8 ou 9 heures par jour, absorbe votre

meilleure énergie, gaspille vos années — cela ne vous inté-

resse pas, ne vient pas de vous, mais s'impose à vous et vous

domine ; c'est se retrouver enfant sur les bancs de l'école,

nourrisson se débattant sur sa chaise. A 30, 40 ou 50 ans, un

homme ressent le besoin de vivre en paix avec lui-même : il

ne peut admettre que la plus grande partie de sa vie ait été

vouée, ou doive l'être, à l'absurdité et à l'inutilité. Il ne peut

vivre jour après jour et penser : je ne suis rien, je ne fais

rien, toutes mes actions sont dictées par la contrainte. A moins

de pourrir intérieurement il doit accrocher ses espoirs, et ses

longues rêveries, et le flux de son âme, à quelque réalisation

objective, il doit pouvoir sortir de lui-même, se projeter en

quelque chose et, s'assurer ainsi de ses forces et de sa valeur.

La discipline est devenue un automatisme, chaque homme

est son propre gendarme, chaque homme contrôle son appli-

cation au travail, sa conformité aux normes : le système est

parfait, il n'y a plus de conflits, les voix s'estompent et les

bureaux ressemblent à des cathédrales, tant les gestes sont

suaves, et les sentiments pieux. Mais chassée des gestes, chassée

de la pensée consciente, l'indiscipline réapparaît ailleurs. Sous

la discipline apparente, sous l'adhésion des individus aux fins

et aux méthodes, sous leur conscience, vit et prospère un

refus fondamental de tout cela, un refus si profond qu'il

semble concerner non ces tâches, mais toute tâche, non cette

discipline mais toute espèce de discipline et de règle, non cette

réalité, mais toute réalité. Il n'y a plus de révolte, plus de

cynisme, plus de mauvais esprit, leurs miasmes ont fui

devant les néons, les linoléums et la géométricité des tables

métalliques. Mais aujourd'hui il y a la paresse, l'ennui, la

lenteur d'esprit, les hésitations de la volonté, l'irresponsabi-

lité et la routine.

S. CHATEL.

(Suite et fin au prochain numéro).

17

Marxisme

et théorie révolutionnaire

II.

LA THEORIE MARXISTE DE L'HISTOIRE (suite)

On a vu (1) pourquoi ce qu'on a appelé la conception

matérialiste de l'histoire nous apparaît aujourd'hui intenable.

Brièvement parlant, parce que cette conception :

fait du développement de la technique le moteur de

l'histoire « en dernière analyse », et lui attribue une évolution

autonome et une signification close et bien définie,

essaie de soumettre l'ensemble de l'histoire à des caté-

gories qui n'ont un sens que pour la société capitaliste déve-

loppée et dont l'application à des formes précédentes de la

vie sociale pose plus de problèmes qu'elles n'en résoud,

est finalement basée sur le postulat caché d'une nature

humaine essentiellement inaltérable, dont la motivation prédo-

minante serait la motivation économique,

Ces considérations concernent le contenu de la concep-

tion matérialiste de l'histoire, qui est déterminisme

économique (dénomination souvent utilisée d'ailleurs par les

partisans de la conception). Mais la théorie est tout autant

inacceptable en tant qu'elle est déterminisme tout court,

c'est-à-dire en tant qu'elle prétend que l'on peut réduire l'his-

toire aux effets d'un système de forces elles-mêmes soumises

à des lois saisissables et définissables une fois pour toutes, à

partir desquelles ces effets peuvent être intégralement et

exhaustivement produits (et donc aussi déduits). Commė,

derrière cette conception, il y a inévitablement une thèse sur

ce que c'est que l'histoire, donc une thèse philosophique, nous

y reviendrons dans la troisième partie de ce texte.

un

DETERMINISME ECONOMIQUE ET LUTTE DE CLASSE.

Au déterminisme économique semble s'opposer un autre

aspect du marxisme : « l'histoire de l'humanité est l'histoire

de la lutte des classes ». Mais semble seulement. Car, dans la

mesure où l'on maintient les affirmations essentielles de la

(1) Dans la première partie de ce texte, publiée dans le n° 36 de

Socialisme ou Barbarie, p. 1 à 27.

18

ves >>

conception matérialiste de l'histoire, la lutte des classes n'est

pas en réalité un facteur à part. Elle n'est qu'un chaînon des

liaisons causales établies chaque fois sans ambiguïté par l'état

de l'infrastructure technico-économique. Ce que les classes

font, ce qu'elles ont à faire, leur est chaque fois nécessaire-

ment tracé par leur situation dans les rapports de production,

sur laquelle elles ne peuvent rien, car elle les précède causa-

lement aussi bien que logiquement. En fait, les classes ne sont

que l'instrument dans lequel s'incarne l'action des forces pro-

ductives. Si elles sont acteurs, elles le sont exactement au sens

où les acteurs au théâtre récitent un texte donné d'avance et

accomplissent des gestes prédéterminés, et où, qu'ils jouent

bien ou mal, ils ne peuvent empêcher que la tragédie s'ache-

mine vers

sa fin inexorable. Il faut une classe

pour

faire

fonctionner un système socio-économique d'après ses lois, et il

en faut une pour le renverser lorsque il sera devenu

« incompatible avec le développement des forces producti-

et que ses intérêts conduiront tout aussi inéluctable-

ment à instituer un nouveau système qu'elle fera fonctionner

à son tour. Elles sont les agents du processus historique, mais

les agents inconscients (l'expression revient maintes fois sous

la plume de Marx et d’Engels), elles sont agies plutôt qu'elles

n'agissent, dit Lukács. Ou plutôt, elles agissent en fonction de

leur conscience de classe et l'on sait que « ce n'est pas

la

conscience des hommes qui détermine leur être, mais leur être

social qui détermine leur conscience ». Ce n'est pas seulement

que la classe au pouvoir sera conservatrice, et la classe mon-

tante sera révolutionnaire. Ce conservatisme, cette révolution

seront prédéterminés dans leur contenu, dans tous leurs

détails « importants » (2) par la situation des classes corres-

pondantes dans la production.

Ce n'est pas par hasard que l'idée d'une politique plus ou

moins « intelligente » du capitalisme paraît toujours à un

marxiste comme une stupidité cachant une mystification.

Pour qu'on accepte même de parler d'une politique intel-

ligente ou non, il faut admettre que cette intelligence ou

(2) Rigoureusement parlant, il faut dire : dans tous leurs détails,

point. Un déterminisme n'a de sens que comme déterminisme inté-

gral, même le timbre de la voix du démagogue fasciste ou du tribun

ouvrier doivent découler des lois du système. Dans la mesure où cela

est impossible, le déterminisme se réfugie d'habitude derrière la

distinction entre « l'important » et le « secondaire ». Clemenceau a

ajouté, un certain style personnel à la politique de l'impérialisme

français, mais style ou pas style, cette politique aurait été de toute

façon « la même » dans ses aspects importants, dans son

On divise ainsi la réalité en une couche principale où passe

l'essentiel, où les connexions causales peuvent et doivent être établies

en avant et en arrière de l'événement considéré, et une couche secon-

daire, où ces connexions n'existent pas ou n'importent pas. Le déter-

minisme ne peut ainsi se réaliser qu'en divisant à nouveau le monde,

ce n'est qu'en idée qu'il vise un monde unitaire, dans son appli-

cation il est en fait obligé de postuler une partie « non-déterminée »

de la réalité.

essence.

se

19

son

absence peuvent faire une différence quant à l'évo-

lution réelle. Mais comment le pourraient-elles, puisque

cette évolution est déterminée par des facteurs d'un autre

ordre « objectifs » ? On ne dira même pas que cette politi-

que ne tombe pas du ciel, agit dans une situation donnée, ne

peut pas dépasser certaines limites tracées par le contexte

historique, ne peut trouver de résonnance dans la réalité

que si d'autres conditions sont présentes toutes choses

évidentes. Le marxiste parlera comme si cette intelligence ne

pouvait rien changer (hormis le style des discours, grandiose

chez Mirabeau, lamentable chez Laniel) et s'attachera tout

au plus à montrer que le « génie » de Napoléon comme la

« stupidité » de Kerensky étaient nécessairement « appelés »

et engendrés par la situation historique.

Ce n'est pas par hasard non plus que l'on résistera avec

acharnement à l'ideé que le capitalisme moderne a essayé de

s'adapter à l'évolution historique et à la lutte sociale, et s'est

modifié en conséquence. Ce serait admettre que l'histoire du

dernier siècle n'a pas été exclusivement déterminée par des

lois économiques, et que l'action de groupes et de classes socia-

les a pu modifier les conditions dans lesquelles ces lois agissent

et par là leur fonctionnement même.

C'est du reste sur cet exemple que l'on peut voir le plus

clairement que déterminisme économique, d'un côté, lutte

des classes de l'autre, proposent deux modes d'explication,

irréductibles l'un à l'autre, et que dans le marxisme il n'y a

pas véritablement « synthèse », mais écrasement du second au

profit du premier. Est-ce que dans l'évolution du capitalisme

l'essentiel c'est l'évolution technique et les effets du fonction-

nement des lois économiques qui régissent le système ? Ou

bien est-ce la lutte des classes et des groupes sociaux ? A

lire Le Capital, on voit que c'est la première réponse qui

est la bonne. Une fois ses conditions sociologiques établies, ce

qu'on peut appeler les « axiomes du système >> posés dans la

réalité historique (degré et type donné de développement

technique, existence de capital accumulé et de prolétaires

en nombre suffisant, etc.) et recevant une impulsion continue

d'un progrès technique autonome, le capitalisme évolue uni-

quement selon les effets des lois économiques qu'il comporte,

et que Marx a dégagées. La lutte des classes n'y intervient

nulle part (2 a). Qu'un marxisme plus nuancé et plus subtil,

(2 a) Elle n'intervient qu'aux limites - historiques et logiques

du système : le capitalisme ne naît pas organiquement par le simple

fonctionnement des lois économiques de la simple production mar-

chande, il faut l'accumulation primitive qui constitue une rupture

violente de l'ancien système ; il ne laissera pas non plus la place

au socialisme sans la révolution prolétarienne. Mais cela ne change

rien à ce que nous disons ici, car il vaut encore, pour ces interven-

tions actives de classes dans l'histoire, qu'elles sont prédéterminées,

elles n'introduisent rien qui soit en droit imprévisible.

20

ces

s'appuyant au besoin sur d'autres textes de Marx, refuse cette

vue unilatérale et affirme que la lutte des classes joue un rôle

important dans l'histoire du système, qu'elle peut altérer le

fonctionnement de l'économie, mais que simplement il ne faut

pas oublier que cette lutte se situe chaque fois dans un cadre

donné qui en trace les limites et en définit le sens

concessions ne servent à rien, la chèvre et le chou n'en seront

pas pour autant conciliés. Car ce dont il s'agit c'est que les

« lois >> économiques formulées par Marx n'ont à proprement

parler pas de sens en dehors de la lutte des classes, elles n'ont

aucun contenu précis : la « loi de la valeur », lorsqu'il faut

l'appliquer à la marchandise fondamentale, la force de travail,

ne signifie rien, elle est une formule vide dont le contenu ne

peut être fourni que par la lutte entre ouvriers et patrons,

qui détermine pour l'essentiel le niveau absolu et l'évolution

dans le temps du salaire. Et comme toutes les autres « lois »

présupposent une répartition donnée du produit social, l'en-

semble du système reste suspendu en l'air, complètement indé-

terminé (2 b). Et ce n'est pas là seulement une « lacune »

théorique — « lacune » à vrai dire tellement centrale qu'elle

ruine immédiatement la théorie. C'est aussi un monde de

différence dans la pratique. Entre le capitalisme du Capital,

où les « lois économiques » conduisent à une stagnation du

salaire ouvrier, à un chômage croissant, à des crises de plus

en plus violentes et finalement à une quasi-impossibilité du

système à fonctionner ; et le capitalisme réel, où les salaires

croissent à la longue parallèlement à la production et où

l'expansion du système continue sans rencontrer aucune anti-

nomie économique insurmontable, il n'y a pas seulement

l'écart qui sépare l'imaginaire et le réel. Ce sont deux univers,

dont chacun comporte un autre destin, une autre philosophie,

une autre politique, une autre conception de la révolution.

Finalement, l'idée

que

l'action autonome des masses

puisse constituer l'élément central de la révolution socialiste,

admise ou non, restera toujours moins que secondaire pour

un marxiste conséquent — car sans intérêt véritable et même,

sans statut théorique et philosophique. Le marxiste sait où

doit aller l'histoire ; si l'action autonome des masses va dans

cette direction, elle ne lui apprend rien, si elle va ailleurs,

c'est une mauvaise autonomie ou plutôt, ce n'est plus une

autonomie du tout, puisque si les masses ne se dirigent pas

vers les buts corrects, c'est qu'elles restent encore sous l'in-

fluence du capitalisme. Lorsque la vérité est acquise, tout le

reste est erreur, mais l'erreur ne veut rien dire dans un univers

déterministe : l'erreur, c'est le produit de l'action de l'ennemi

de classe et du système d'exploitation.

(2 b) Voir dans le n° 31 de cette revue, « Le mouvement réyo-

lutionnaire sous le capitalisme moderne », pp. 69 à 81.

21

ce que

Pourtant, l'action d'une classe particulière, et la prise de

conscience par cette classe de ses intérêts et de sa situation,

paraît avoir un statut à part dans le marxisme : l'action et la

prise de conscience du proletariat. Mais cela n'est vrai que

dans un sens à la fois spécial et limité. Ce n'est pas vrai quant à

le prolétariat a à faire (2c) : il a à faire la révolution

socialiste, et l'on sait ce que la révolution socialiste a à faire

(sommairement parlant, à développer les forces productives

jusqu'à ce que l'abondance rende possible la société commu-

niste et une humanité libre). C'est vrai seulement pour ce qui

est de savoir s'il le fera ou non. Car, en même temps que l'idée

que le socialisme est ineluctable, existe chez Marx et les

grands marxistes (Lénine ou Trotsky par exemple) l'idée d'une

incapacité éventuelle de la société à dépasser sa crise, d'une

« destruction commune des deux classes en lutte », bref l'alter-

native historique socialisme ou barbarie. Mais cette idée repré-

sente la limite du système et d'une certaine façon la limite de

toute réflexion cohérente : il n'est pas absolument exclu que

l'histoire « échoue », donc se révèle absurde, mais dans ce cas

non seulement cette théorie, mais toute théorie s'effondre.

Par conséquent, le fait que le prolétariat fera ou ne fera pas

la révolution, même s'il est incertain, conditionne tout, et une

discussion quelconque n'est possible que sur l'hypothèse qu'il

la fera. Cette hypothèse admise, le sens dans lequel il la fera

est déterminé. La liberté concédée ainsi au prolétariat n'est

pas différente de la liberté à la folie que nous pouvons nous

reconnaître : liberté qui ne vaut, qui n'existe même, qu'à

condition de ne pas en user, car son usage l'abolirait en même

temps que toute cohérence du monde (3).

Mais si l'on élimine l'idée que les classes et leur action

sont des simples relais ; si l'on admet que la « prise de

conscience » et l'activité des classes et des groupes sociaux

(comme des individus) font surgir des éléments nouveaux,

non-prédéterminés et non-prédéterminables (ce qui ne veut

certes pas dire que l'une et l'autre soient indépendantes des

situations où elles se déroulent), alors on est obligé de sortir

du schéma marxiste classique et à envisager l'histoire d'une

(2 c) « Il ne s'agit pas de ce que tel ou tel prolétaire ou même

le prolétariat entier se représente à un moment comme le but. Il

s'agit de ce qu'est le prolétariat et de ce que, conformément à son

être, il sera historiquement contraint de faire » dit Marx dans un

passage connu de La Sainte Famille.

(3) Cela vaut aussi et surtout, malgré les apparences, pour

Lukács. Lorsqu'il écrit, par exemple, « ...pour le prolétariat vaut

...que la transformation et la libération ne peuvent être que sa propre

action ...L'évolution économique objective ne peut que mettre entre

les mains du prolétariat la possibilité et la nécessité de transformer

la société. Mais cette transformation ne peut être que l'action libre

du prolétariat lui-même. « (Histoire et conscience de classe, p. 256

de la trad. française), il ne faut pas oublier que toute la dialectique

de l'histoire qu'il expose ne tient qu'à condition que le prolétariat

accomplira cette action libre.

22

pas de

manière essentiellement différente. Nous y reviendrons dans

la partie V de ce texte.

La conclusion qui importe, n'est pas que la conception

matérialiste de l'histoire est « fausse » dans son contenu. C'est

que le type de théorie que cette conception vise n'a

sens, qu'une telle théorie est impossible à établir et que du

reste on n'en a pas besoin. Dire que nous possédons enfin le

secret de l'histoire passée et présente (et même, jusqu'à un

certain point, à venir) n'est pas moins absurde que dire que

nous possédons enfin le secret de la nature. Il l'est même plus,

à cause précisément de ce qui fait de l'histoire une histoire,

et de la connaissance historique une connaissance historique.

>

SUJET ET OBJET DE LA CONNAISSANCE HISTORIQUE.

Lorsqu'on parle de l'histoire, qui parle ? C'est quelqu'un

d'une époque, d'une société, d'une classe donnée - bref, c'est

un être historique lui-même. Or cela même, qui fonde la possi-

bilité d'une connaissance historique (car seul un être histori-

que peut avoir une expérience de l'histoire et en parler),

interdit que cette connaissance puisse jamais acquérir le statąt

d'un savoir achevé et transparent - puisqu'elle est elle-même,

dans son essence, un phénomène historique qui demande à

être saisi et interprété comme tel.

Il ne faut pas confondre cette idée avec les affirmations

du scepticisme ou du relativisme naïf : ce que chacun dit n'est

jamais qu'une opinion, en parlant on se trahit soi-même plutôt

qu'on ne traduit quelque chose de réel. Il y a bel et bien autre

chose que la simple opinion (sans quoi ni discours, ni action,

ni société ne seraient jamais possibles), on peut contrôler ou

éliminer les préjugés, les préférences, les haines, appliquer

les règles de l' « objectivité scientifique ». Il n'y a pas que

des opinions qui se valent, et Marx par exemple est un grand

économiste, même lorsqu'il se trompe, tandis que François

Perroux n'est qu'un bavard, même lorsqu'il ne se trompe pas.

Mais toutes les épurations faites, toutes les règles appliquées

et tous les faits respectés, il reste que celui qui parle n'est

« conscience transcendantale », il est un être histo-

rique, et cela n'est pas un accident malheureux, c'est une

condition logique (une « condition transcendantale ») de la

connaissance historique. De même que seuls des êtres naturels

(aussi naturels) peuvent se poser le problème d'une science

de la nature, car seuls des êtres de chair peuvent avoir une

expérience de la nature (4), seuls des êtres historiques peuvent

pas une

(4) En termes de philosophie kantienne : la corporalité du sujet

est une condition transcendantale de la possibilité d'une science de

la nature, et, par voie de conséquence, tout ce que cette corporalité

implique.

23

-

se poser le problème de la connaissance de l'histoire, car eux

seuls peuvent avoir l'histoire comme objet d'expérience. Et,

de même qu'avoir une expérience de la nature n'est pas sortir

de l'Univers et le contempler, de même, avoir une expérience

de l'histoire ce n'est pas la considérer de l'extérieur comme

un objet achevé et posé en face car une telle histoire n'a

jamais été et ne sera jamais donnée à personne comme objet

d'enquête.

Avoir une expérience de l'histoire en tant qu'être histo-

rique c'est être dans et de l'histoire, comme aussi être dans et

de la société. Et, en laissant de côté d'autres aspects de cette

implication, cela signifie :

penser nécessairement l'histoire en fonction des caté-

gories de son époque et de sa société — catégories qui sont

elles-mêmes un produit de l'évolution historique (5).

penser l'histoire en fonction d'une intention pratique

ou d'un projet projet qui fait lui-même partie de l'histoire.

Cela Marx non seulement le savait, il a été le premier à

le dire clairement. Lorsqu'il raillait ceux qui croyaient

« pouvoir sauter par-dessus leur époque » il dénonçait l'idée

qu'il puisse jamais y avoir un sujet théorique pur produisant

une connaissance pure de l'histoire, que l'on puisse jamais

déduire a priori les catégories valant pour tout matériel histo-

rique (autrement que comme abstractions plates et vides) (6).

Lorsqu'en même temps il dénonçait les penseurs bourgeois de

son époque, qui à la fois appliquaient naïvement aux périodes

précédentes des catégories qui n'ont un sens que relativement

au capitalisme et refusaient de relativiser historiquement ces

dernières (« pour eux, il y a eu de l'histoire, mais il n'y en a

plus » disait-il dans une phrase qu'on croirait forgée à l'in-

tention des « marxistes ») et affirmait que sa propre théorie

correspondait au point de vue d'une classe, le prolétariat révo-

lutionnaire, il posait pour la première fois le problème de ce

qu'on a appelé depuis le socio-centrisme (le fait que chaque

société se pose comme le centre du monde et regarde toutes

les autres de son propre point de vue) et tentait d'y répondre.

Nous avons essayé de montrer (7) que Marx n'a

pas

fina-

lement surmonté ce socio-centrisme et que l'on trouve chez

lui ce paradoxe d’un penseur qui a pleinement conscience de

la relativité historique des catégories capitalistes et qui en

même temps les projette (ou les rétro-jette) sur l'ensemble de

l'histoire humaine. Qu'il soit bien compris qu'il ne s'agit pas

(5) V. la première partie de ce texte, nº 36 de cette revue, pp. 6-7

et 20-21.

(6) V. par exemple sa critique des abstractions des économistes

bourgeois, dans l'Introduction à une critique de l'économie politique

(publiée avec la Contribution à la critique de l'économie politique,

trad. Laura Lafargue, en particulier p. 308 et suiv.).

(7) Dans la première partie de ce texte, l. c., p. 21 à 25.

24

là d'une critique de Marx, mais d'une critique de la connais-

sance de l'histoire. Le paradoxe en question est constitutif de

toute tentative de penser l'histoire (8). Il est nécessaire, il est

inévitable que, perchés un siècle plus haut, nous puissions

relativiser plus fortement certaines catégories, dégager plus

clairement ce qui, dans une grande théorie, l'attache solide-

ment à son époque particulière et l'y enracine. Mais c'est parce

que elle est enracinée dans son époque, que la théorie est

grande. Prendre conscience du problème du socio-centrisme,

essayer d'en réduire tous les éléments saisissables est la pre-

mière démarche inévitable de toute pensée sérieuse. Croire

que l'enracinement n'est que du négatif, et qu'on devrait et